….

.

.

Sans la passion de l’archive, inséparablement liée pour moi à la passion de la bibliothèque, j’aurais sans doute fait une carrière paisible d’auteur posthume poursuivant ses recherches dans une bienheureuse ignorance du folklore et de la politique. Mais à quoi bon le déplorer ? Je sais que m’attendent des sujets tout nouveaux appelant de longues séances dans le maquis des archives, et déjà sur les rayonnages du grenier s’empilent des livres ouvrant la voie par la vertu des bibliographies.

…

.

Je ne suis jamais entrée à la Bibliothèque nationale (je veux dire la vraie, le saint des saints, rue de Richelieu) sans aller voir la place de Michel Foucault dans l’hémicycle : premier arrivé, dernier parti, avec sa place réservée, voilà ce qui me semblait le sort le plus enviable. Et je me souviens aussi de son séminaire, le soir, et des fabuleux dossiers exhumés pour le plus grand profit d’un savoir que saluait le diabolique rire foucaldien. Ce qu’Arlette Farge, évoquant ses recherches avec Michel Foucault, devait appeler « le goût de l’archive » ne se manifestait alors chez moi que sous une forme primitive : menée à Rostrenen pour y passer des vacances sous la surveillance de ma grand-mère sans livres et sans argent, j’avais découvert l’œuvre d’un autre Rostrenois rétif, Armand Robin, et, à la rentrée, j’avais obtenu, sous divers prétextes, des laisser-passer afin d’entrer à la Bibliothèque nationale et chercher ses textes au lieu de m’ennuyer en khâgne.

.

*

.

ARMAND ROBIN

.

Ainsi avait commencé un long périple à travers les petites revues, la presse anarchiste, la presse de la collaboration (ce qui devait se révéler très utile par la suite) et les suppléments littéraires des grands journaux. Je n’avais aucune intention de faire une thèse, l’idée ne m’en serait même pas venue : j’avais l’impression de voir se constituer l’œuvre d’un écrivain qui était tout sauf le poète conventionnel fabriqué par la Société des Amis d’Armand Robin. Cette société, à laquelle j’avais été priée d’adhérer, sans toutefois obtempérer, était présidée par un nommé Bourdon, lequel, s’étant emparé des manuscrits posthumes d’Armand Robin jusqu’alors déposés aux éditions Gallimard, en avait extrait un volume intitulé (par lui) Le Monde d’une voix.

Sans l’interdiction d’avoir librement accès aux manuscrits d’Armand Robin, que ledit Bourdon ne communiquait que sous sa surveillance et au compte-gouttes, je me serais contentée de publier les textes ainsi rassemblés (c’est ce que j’ai fait, sous le titre d’Écrits oubliés) tout en poursuivant ce qui était devenu une véritable passion, à savoir la découverte de la littérature hors des voies prévisibles : les revues éphémères étaient le lieu où surgissaient des auteurs parfois tout à fait oubliés, parfois reconnus, comme Artaud, Follain., et tant d’autres — et Robin lui-même me conduisait vers Rémizov, Pasternak, la poésie russe, la poésie chinoise…

Je ne pratiquais pas la bibliothèque comme mes collègues étudiants, puis professeurs, dans l’intention d’atteindre le plus vite possible le but le plus utile possible car, objectivement, mes recherches étaient totalement inutiles. Retrouver les textes d’un poète anarchiste sans même savoir s’il serait possible de les publier un jour relevait de l’inconscience mais c’est ce qui rendait si passionnante cette navigation au long cours. Je ne pensais tout de même pas qu’elle allait connaître un cours aussi long et aboutir à une thèse de doctorat de plus de deux mille pages. Hélas, l’archive, toujours l’archive : chargée de donner une réédition de La fausse parole, l’essai d’Armand Robin sur les propagandes, j’avais dû constater qu’il était impossible de travailler sur les bulletins d’écoute dont une seule collection, semblait-il, existait au monde, chez ce même Bourdon. Or, les bulletins d’écoute étaient, je le pensais alors, le lieu même de la poésie, ce qui avait permis à Robin de faire de la poésie autrement (ce qui était mon but).

C’était une erreur mais il m’a fallu, contre la Société des Amis d’Armand Robin, me lancer dans une recherche de ces bulletins et en rassembler une collection, plus complète que celle de Bourdon, pour m’en assurer. Cette recherche m’a d’ailleurs valu de rencontrer un authentique fou de l’archive : le poète Edmond Humeau, qui avait travaillé au Conseil économique et social, ne pouvait apparemment passer nulle part sans emporter des archives qu’il entreposait non seulement dans sa maison mais dans deux autres maisons exclusivement consacrées à cet usage. Ne reculant devant aucun sacrifice, deux jeunes historiens et moi, nous nous étions rendus au Castelet d’Oraison où, vêtus d’une blouse, coiffés d’un foulard et armés d’une balayette, telles des babas soviétiques, nous avons, par une chaleur de four, fini par exhumer une collection de bulletins d’écoute que nous avons été autorisés à photocopier. Que sont devenus les originaux et les fabuleuses archives ? Mystère. Il faudrait pourtant pouvoir les joindre aux archives de Claude Roland-Manuel dont je suis à présent dépositaire et que j’ai classées après tant d’autres…

.

..

.

Entre-temps, j’avais rencontré Robert Gallimard, qui avait demandé la restitution des manuscrits posthumes d’Armand Robin — sans succès pendant longtemps, mais, un beau jour, voilà les manuscrits de retour aux éditions Gallimard. Enfin, une partie des manuscrits… un millier de pages.

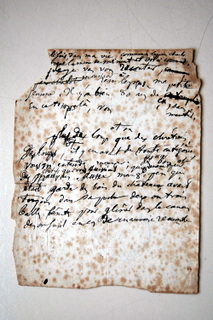

Je ne me souviens jamais sans émotion de la découverte de ces textes, raturés, dactylographiés directement sur le mauvais papier de l’Occupation, un papier jauni, cassant, formant des liasses mêlées à des papiers plus récents. La passion de l’archive, pour moi, c’est d’abord la passion du papier, de l’écriture, de la trace écrite, dessin ou texte, encre ou crayon.

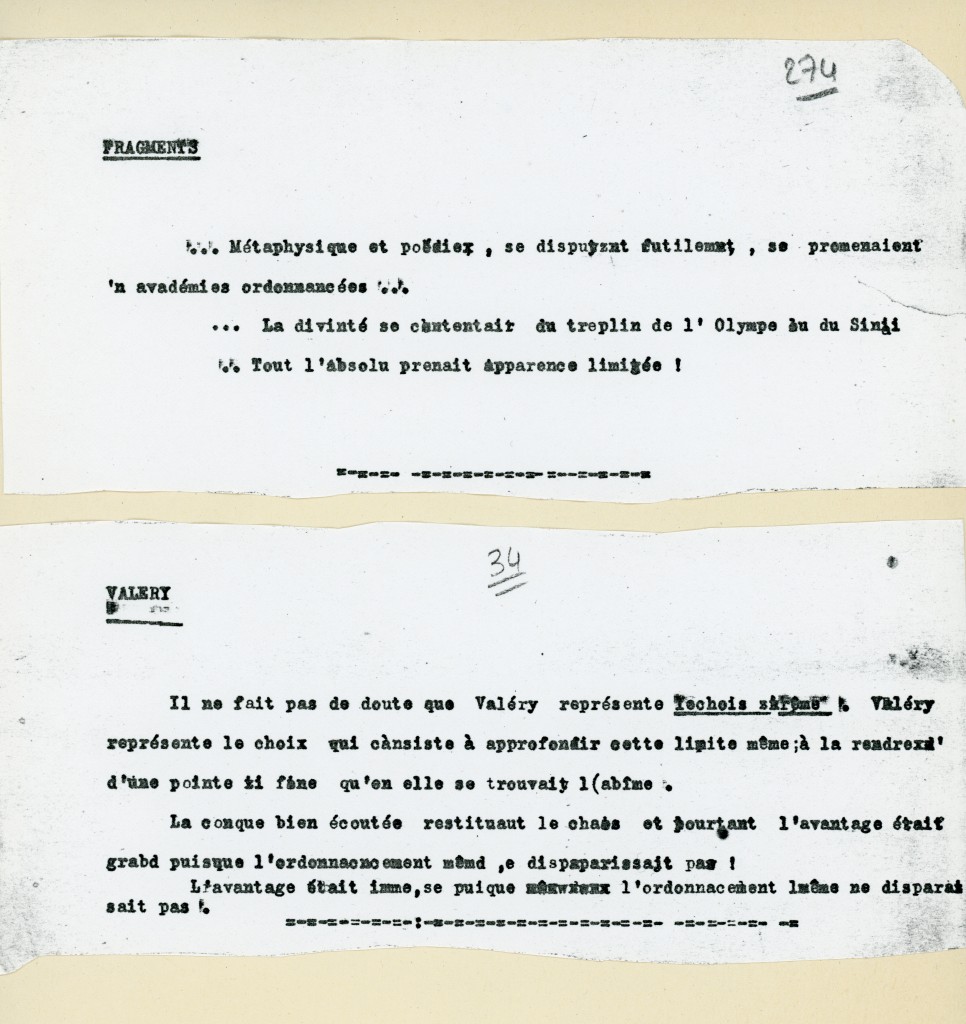

Rédiger cette thèse était jusqu’alors une corvée, corvée encore plus inutile que le reste puisque mon unique ambition était de cesser d’enseigner, mais il m’avait semblé, d’une part, insupportable d’accepter qu’un écrivain soit mis sous clé comme Armand Robin l’était, et, d’autre part, intéressant de voir comment se constituait un lieu commun, un mythe, une figure de poète maudit. Au moment de vérifier si les hypothèses que j’avais émises étaient justes (car les manuscrits avaient été restitués alors que ma thèse était presque achevée), il me fallait faire appel à des spécialistes des machines à écrire, des papiers et surtout des filigranes. C’est alors qu’est apparue une dame gracieuse, spécialiste des filigranes, et qui m’a fait prendre conscience de ma vraie vocation : étudier, sinon les filigranes, au risque de lui faire concurrence, du moins les papiers à l’ITEM, Institut des textes et manuscrits modernes. De notre collaboration sur les filigranes, les machines à écrire et les papiers est résultée une expérience passionnante, et qui l’est devenue plus encore quand, en ajustant deux fragments de feuillets découpés aux ciseaux, j’ai commencé à voir, sur le même papier, se constituer une liasse intitulée Fragments.

.

.

Non seulement Armand Robin avait rédigé vers 1942, avant une grande crise dont les manuscrits gardaient la trace, et que j’avais été la première à déceler au moment de publier les Écrits oubliés, l’ébauche d’un livre unissant poèmes personnels et traductions, mais il avait conservé ce qu’il en restait, ces Fragments, sans chercher à les publier. Et il avait cessé d’exister, comme il le disait. Et, ce livre bouleversant, Bourdon l’avait taillé à coups de ciseaux pour séparer prose et poèmes.

J’ai publié ce livre sous son vrai titre, il est à présent épuisé, et les éditions Gallimard ont republié Le Monde d’une voix. Tout cela n’aura donc servi à rien, sinon, tout de même, à mettre au jour une expérience poétique sans exemple, autrement captivante que ce qu’on en fait, et qui a été pour moi une ouverture sur la traduction comme travail d’auteur, et, d’une certaine façon, une manière de reprendre l’expérience de Robin en tenant compte de la matérialité du texte, de la trame des sons. C’est pourquoi j’ai construit cette thèse autour d’un poème de Pasternak sur une goutte d’eau qui unit deux calices en difractant les éclats de lumière.

Ensuite, j’ai commencé à constituer un fonds d’archives Robin à l’IMEC (Institut mémoire de l’édition contemporaine) et mes recherches ont servi à alimenter divers travaux, dont une biographie d’Armand Robin condamnée pour plagiat. Contrairement à ce que prétendait ma plagiaire, ma thèse a été publiée par les Presses de Lille. Je n’ai pas cherché à en tirer davantage, les éditions de textes d’Armand Robin que j’avais préparées ayant alors pu voir le jour (Fragments aux éditions Gallimard, Poésie sans passeport aux éditions Ubacs, puis Le Cycle du pays natal aux éditions La Part commune).

Et voilà la boucle bouclée : l’archive, c’est la franchise, la candeur donnée du document brut, ce qui fait pièce à la falsification. Ou ce qui devrait faire pièce à la falsification, comme je vais essayer de le montrer[1].

.

.

*

.

FRANÇOIS-MARIE LUZEL

.

Enfin, le moment était venu, je pouvais travailler pour le théâtre plutôt que d’enseigner. Il me fallait juste inscrire un sujet de thèse en vue d’obtenir un congé pour études. À quoi bon un sujet de thèse quand on est déjà docteur d’État ? À rien, mais c’était comme ça. Ce n’étaient pas les sujets passionnants qui manquaient : la poésie baroque, par exemple ; la poésie de Sylvia Plath dont je traduisais alors les poèmes pour les éditions Gallimard (encore un projet pillé) ; l’œuvre de Tanguy Malmanche (dont les essais de transposition du franco-breton en langue littéraire croisaient ma transposition de l’anglo-irlandais d’O’Neill). Je ne manquais pas de directeurs prestigieux qui m’auraient laissé travailler à ma guise, aussi lentement que possible, pour bénéficier d’un congé lui-même aussi long que possible.

Pourquoi a-t-il fallu que je rencontre Pierre Denis, dit Per Denez, militant nationaliste fanatique, spécialiste du double jeu pratiqué depuis l’Occupation par ceux qui, avec lui, avaient repris le combat de Roparz Hemon, enfui en Irlande à la Libération ? Le personnage, tout enveloppé d’une rondeur pateline, se donnait une image de gauche vaguement soixante-huitarde, tout en œuvrant dans l’ombre et en tirant les ficelles depuis tous les lieux de pouvoir, l’université, l’Institut culturel de Bretagne, le conseil culturel de Bretagne, les fédérations d’associations dites culturelles bretonnes, les maisons d’édition. L’argent public affluait via les instances régionales et qui se souciait de ce qu’on en faisait ? Le breton, langue minorisée, justifiait toutes les dépenses. Puisque je bénéficiais d’années de recherches, gratuites, il est vrai, pourquoi ne pas mettre mon travail au service de la Bretagne ? Pierre Denis, alors septuagénaire, voulait avoir le plus d’étudiants inscrits afin de bénéficier de l’éméritat : j’étais, d’après lui, une recrue de choix pour le département de Celtique (puisque, somme toute, j’avais plus de titres que lui). Et voilà comment je me suis inscrite sous la direction d’un vieillard qui avait commencé sa carrière dans la presse nationaliste pronazie et n’avait de cesse que de rendre hommage à son maître Roparz Hemon, injuste victime de sa foi dans la langue bretonne, Youenn Drezen, Xavier de Langlais, et autres grands auteurs qu’à dire vrai pas grand monde ne lisait, voire Olier Mordrel, François Debauvais et Célestin Lainé. Mais qui étaient ces gens ? Du nationalisme breton, je ne savais rien, pas plus que l’immense majorité des Bretons, et tout était fait pour entretenir cet aveuglement.

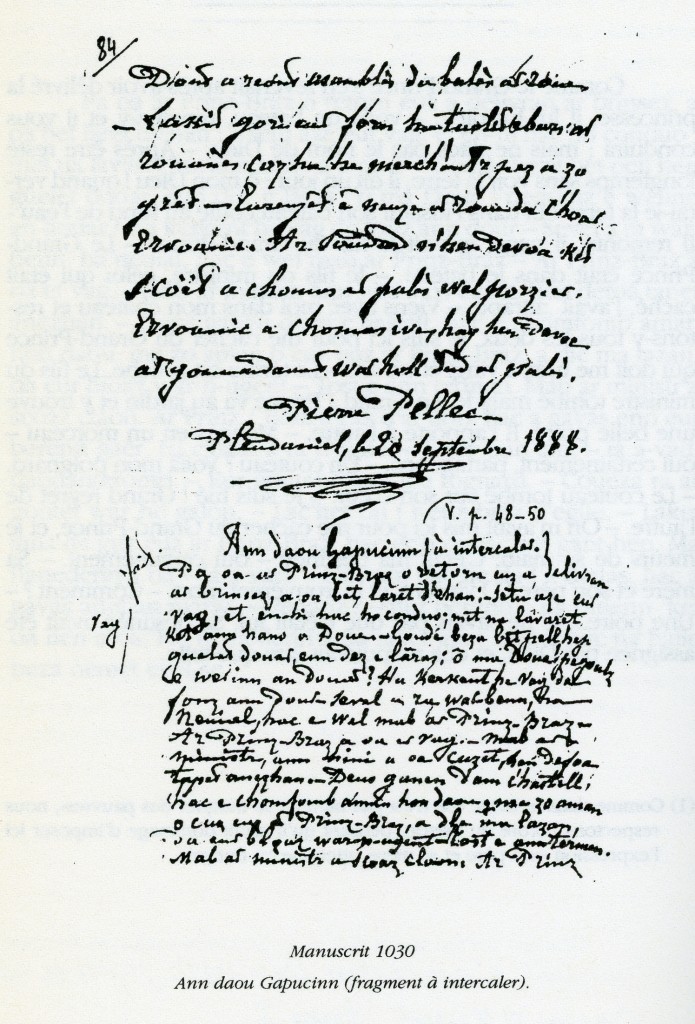

Si Pierre Denis avait été moins stupide, ou moins confiant dans son pouvoir, il aurait compris que mon sujet (Le folklorisme en basse Bretagne) était gros de danger pour la doxa qu’il n’avait de cesse de servir. Mais mon sujet n’était dangereux en rien puisque ma thèse était destinée à rester virtuelle. Du moins serait-elle restée virtuelle sans la fatale passion pour l’archive qui m’a poussée à prolonger mes investigations à la bibliothèque municipale de Rennes, remplie de trésors que j’avais déjà plus ou moins repérés avant de m’engager dans cette recherche. Au nombre de ces trésors, un conte, particulièrement long, dont un folkloriste, François-Marie Luzel, avait donné un tiré à part. Tout est parti de ce conte, inédit en volume, et du désir de savoir s’il y avait d’autres contes inédits. Il y en avait par dizaines, et des manuscrits prêts pour l’édition, qui dormaient là depuis un siècle. Au total, plus de 400 contes… Pourquoi Luzel était-il relégué dans cet étrange oubli ?

À cette question j’ai eu l’occasion de répondre au terme des années qui ont suivi et qui m’ont vu entrer en base de données tous les contes, les chansons et les manuscrits de pièces de théâtre populaire collectés par Luzel, faire un plan d’édition de ses œuvres en 25 volumes en commençant par ses carnets de collectage (chef d’œuvre de l’archive, pièce maîtresse du fonds) et, pour toute récompense de ce travail aussi titanesque que bénévole, me trouver traînée devant les tribunaux par mon directeur de thèse après avoir refusé de réécrire les carnets de Luzel en orthographe surunifiée, cependant que ce même directeur publiait ces mêmes carnets d’après une copie criblée d’erreurs…

.

.

Le folklorisme, j’ai appris sur le terrain comment il se fabriquait, et le nationalisme en Bretagne, j’ai commencé à l’étudier au fur et à mesure que se déroulait l’Affaire Luzel. Pierre Denis ayant résilié sa direction de thèse, j’ai dû trouver un nouveau sujet et m’inscrire dans ma discipline d’origine en partant cette fois du commencement, c’est-à-dire du gigantesque fonds que j’ai archivé pour la Bibliothèque de Rennes, sans d’ailleurs en avoir une ombre de reconnaissance, et des questions qu’avait ouvertes l’expérience de Luzel, républicain, mis au ban pour avoir osé affronter le vicomte Hersart de La Villemarqué, auteur du Barzaz Breiz, et figure emblématique du nationalisme breton. Ce que j’ai essayé de montrer en rédigeant cette thèse, c’est comment la « querelle du Barzaz Breiz », préfiguration de l’Affaire Luzel, permettait de comprendre de quelle manière la littérature orale avait été instrumentalisée pour servir un projet politique réactionnaire, les chansons du bon peuple breton, respectueux des nobles et des prêtres, permettant de remonter aux origines de la Celtie, contre la France républicaine héritière de l’odieuse Révolution française.

De ce projet des militants, généralement enrôlés par le clergé dans une nouvelle chouannerie, ont, génération après génération, donné des versions successives qu’il était intéressant de voir se constituer. Encore fallait-il plonger dans la lecture de la presse et des correspondances produites par ces militants : depuis Breiz atao au lendemain de la Première Guerre mondiale, jusqu’au Peuple breton, organe de l’UDB (Union démocratique bretonne) se déployait la même idéologie, sous apparence de gauche éventuellement, mais avec des ambivalences (qui faisaient par exemple que Pierre Denis, qui soutenait l’UDB aux élections, publiait les textes racistes et antisémites de Youenn Drezen sans provoquer la moindre critique de ces militants dits « de gauche »).

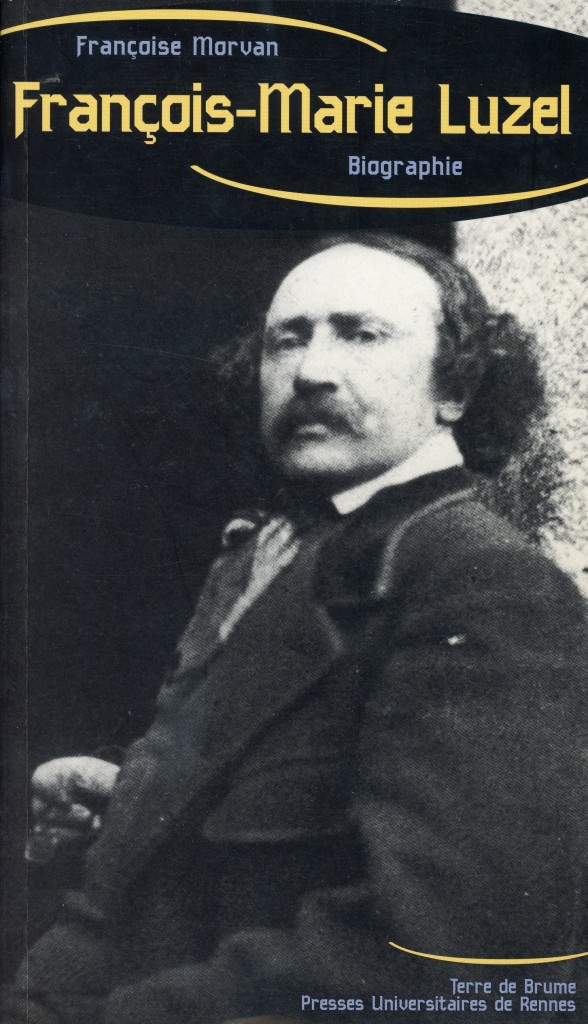

Ma thèse, qui a consisté à étudier, selon son titre, « une expérience de collectage » et ses conséquences, comportait deux épais volumes publiés aux Presses universitaires du Septentrion. Je les ai résumés sous forme d’un essai biographique intitulé François-Marie Luzel, mais il va de soi que la personne de Luzel importait moins que la violence dont il avait été l’objet et les questions qu’il avait permis de poser — questions parfaitement actuelles, l’Affaire Luzel en était la preuve.

.

.

*

LUTINS ET FÉES

.

Tout en poursuivant cette éprouvante expérience — car il me fallait à la fois mener tambour battant mon édition de Luzel, subir la concurrence effrénée de mon ex-directeur de thèse pris d’une subite passion pour Luzel et qui, lui, faisait travailler des militants à ses ordres, plus rédiger, du coup, pour de bon, une thèse et répondre aux pièces de procès qui affluaient jour après jour —, j’avais, en explorant les archives de la bibliothèque municipale de Quimper et divers autres fonds, découvert que ce qui m’intéressait le plus (et que le tir de barrage nationaliste m’interdisait de connaître comme je l’aurais souhaité) était le théâtre populaire breton, genre honni par le clergé et les édiles[2], et les textes recueillis au hasard de leurs enquêtes de terrain par de savants archivistes sur les lutins et sur les fées.

Généralement aigris et vindicatifs, les érudits celtomanes trouvaient comme une grâce lorsqu’ils transcrivaient les récits retraçant les faits et gestes de lutins identifiés çà et là : toute une petite population semblait avoir alimenté la chronique des invisibles depuis le XVIIIe siècle. C’était, en quelque sorte, la face inverse du monde militant : tandis que je voyais se surimposer au réel les avatars du nationalisme — faux grands auteurs, faux grands hommes, langue fausse, faux semblants ethnistes et fabrique identitaire mondialisée (ce que je devais appeler « le monde comme si »), j’assistais, grâce aux archives, à l’apparition de peuplades riches d’histoires d’une étonnante précision, et qui, me semblait-il, s’organisaient en espèces distinctes, mais toujours prêtes à se fondre avec les espèces voisines. Du korrigan bas breton au chat sorcier haut breton, il y avait des glissements qui permettaient de faire le portrait d’une Bretagne ni haute ni basse, ni celte ni romane, aussi saugrenue qu’étrangère au nationalisme.

Ainsi m’est venu l’idée de faire une sorte de troisième thèse, avec notes de bas de page et références relevant de l’érudition pure, en colligeant les récits les plus représentatifs du corpus et en donnant une table des 175 espèces de lutins que j’avais retrouvées. J’ai émis ce faisant une théorie qui n’a jamais été démentie et qui a fait l’objet d’une communication à un colloque sur les traditions populaires au CRMT (Centre régional des musiques traditionnelles) de Parthenay, mais je ne sais plus à quelle date et les actes du colloque n’ont pas été publiés.

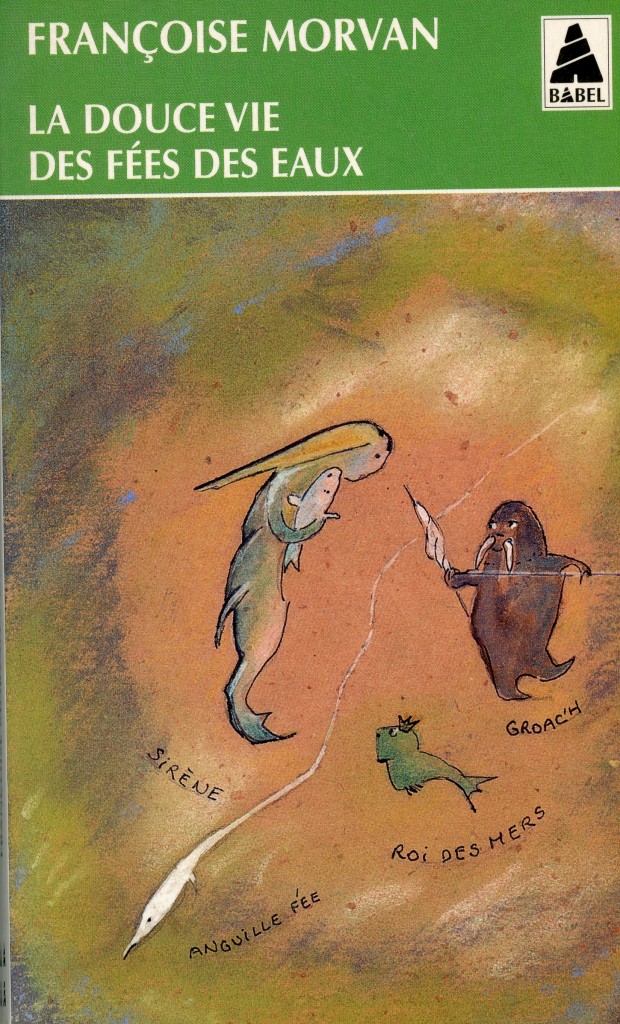

Cette thèse parodique, intitulée Vie et mœurs des lutins bretons, ayant trouvé de nombreux lecteurs, les éditions Actes Sud m’ont demandé de poursuivre l’expérience avec les récits concernant les fées. Je me suis limitée aux fées des eaux, fées particulièrement fragiles et touchantes, et qui ont, en Bretagne, donné lieu à des corpus étonnants de fées des houles (c’est-à-dire des grottes des rivages) sur la côte nord et de sirènes sur la côté sud. Si les traditions populaires débordaient dans le cas des lutins, et si j’avais généralement le choix entre une bonne douzaine de textes, dans le cas des fées, persécutées par l’Église (qui avait même consacré des colloques à leur extermination), ce qui était frappant était la minceur relative des traditions, souvent réduites à quelques lignes craintives.

Cela ne rend que plus étrange l’importance des contes de fées des houles recueillies par Paul Sébillot et j’ai poursuivi La douce vie des fées des eaux par la publication aux éditions Ouest-France de ce corpus (Fées des houles, sirènes et rois de mer), de même que j’ai prolongé Vie et mœurs des lutins bretons en publiant l’ensemble des légendes de Luzel donnant à voir les invisibles qui hantaient le monde du Trégor (Fantômes et dames blanches).

Par la suite, j’ai été soulagée d’avoir écrit ces livres, voyant l’usage qui était fait des korrigans et des fées, transformés via l’heroic fantasy en créatures néoceltiques proliférant par rayons entiers. Du moins le fragile légendaire avait-il, si peu que ce soit, échappé à cette exploitation et quelque chose de sa poésie mélancolique avait-il, peut-être, été rendu perceptibles.

Mais il est vrai que le folklore était déjà si stéréotypé, réduit à des lieux communs iconographiques qu’au terme d’une longue recherche, il m’a fallu dessiner moi-même la couverture des livres, faute de trouver une seule illustration qui convienne.

.

*

.

LE MONDE COMME SI

.

Sur ce pied de nez à mon ex-directeur de thèse, aux nationalistes et à l’université, qui avait fait preuve d’une remarquable lâcheté à son endroit, je pensais en avoir terminé avec la Bretagne et les Bretons : mon but était alors de regagner le temps perdu en me consacrant enfin à ce qui m’intéressait vraiment. C’était sans compter avec la passion de l’archive.

Comme je l’ai dit, rédigeant ma thèse, puis la biographie de Luzel, j’avais découvert le véritable itinéraire des militants nationalistes auxquels l’Institut culturel, la municipalité socialiste de Rennes, et tant d’autres institutions rendaient des hommages officiels. En ces années-là disparaissaient de vieux fascistes comme Yann Goulet, à qui des journaux de gauche consacraient des articles tout à fait indignes connaissant leur parcours, paraissaient des livres diffusant la version nationaliste de faits parfois scandaleusement travestis (ainsi l’Histoire de Bretagne en bandes dessinées de Seycher-Le Honzec provoquait-elle des protestations du MRAP, de la LDH, de journaux comme Libération ou Télérama) et triomphaient des expositions à la gloire des Seiz Breur ou de Xavier de Langlais.

Les textes de Xavier de Langlais, de Youenn Drezen, de Loeiz Herrieu et de tant d’autres qui collaboraient à la chronique en langue bretonne de La Bretagne, journal de Yann Fouéré publié avec l’appui des services de propagande allemands sous l’Occupation, je les avais lus. Force m’était donc de les traduire, et de les donner à lire pour que les organisateurs de ces expositions ne puissent dire qu’ils les ignoraient. Lorsque les militants de l’UDB se réclamaient de Morvan Marchal, l’inventeur du drapeau breton, en le présentant comme un homme de gauche, radical-socialiste et franc-maçon (car telle était, et telle est encore, la doxa), il fallait aller en bibliothèque, prendre copie de sa revue Nemeton et apporter aussi précisément que possible les informations qui permettaient de donner une idée claire de l’idéologie véhiculée, et maintenue sous des apparences variables, par les nationalistes. Morvan Marchal était franc-maçon par haine du Juif assimilé au Christ honni par la franc-maçonnerie et sa luxueuse revue druidique Nemeton s’inscrivait bien dans la suite de Breiz atao : pour débrouiller l’écheveau des erreurs soigneusement entretenues, des mensonges admis et des palinodies, la mainmise des nationalistes sur la culture s’appuyant sur un confusionnisme dont j’avais moi-même été victime, il fallait revenir à la source et voir cet écheveau se dérouler depuis les origines. Je suis sans doute la seule à avoir lu Breiz Atao dans sa totalité, Breiz kedredel, Arvor, La Bretagne, La Dépêche de Brest (ancêtre du Télégramme), et Stur, Kad, Nemeton, Sterenn, sans parler de la presse nationaliste d’après guerre, notamment Ar Vro, revue dirigée par Pierre Denis, L’Avenir de la Bretagne de Fouéré, journal prétendument modéré, et Le Peuple breton, organe des autonomistes dits de gauche.

Je suis aussi la seule à avoir traduit les textes antisémites produits par les militants auxquels on rendait hommage et à les avoir mis en relation avec l’iconographie produite à ce sujet dans ces journaux. Je n’ai pas traduit tous les textes que je trouvais, et lorsque — rarement — il est fait mention du sujet, c’est toujours sur ces textes que s’appuient les historiens ou les journalistes, généralement d’ailleurs sans mention de source.

.

.

Je suis surtout la seule, me semble-t-il, à avoir mis en relation cette réécriture de l’histoire et l’émergence d’un lobby patronal entendant faire de la Bretagne une nation dans le cadre d’une Europe fédérale pensée sur base ethnique. Il s’agissait de lire les productions de ce groupe de pression, sa presse (Bretons d’ailleurs, puis Le Nouvel Ouest) et la presse régionale qui lui était d’ores et déjà tout acquise, puis les essais déjà bien nombreux où s’exposait ce projet de se servir de l’identitaire pour mettre de l’huile dans la mondialisation (je ne fais là que citer Jean Bothorel, ancien terroriste et désormais fervent soutien de la cause du lobby de l’Institut de Locarn). Là était pour moi l’essentiel et le rôle de la gauche aurait été de s’opposer à ce groupe de pression et ce projet. Le moins qu’on puisse dire est qu’il n’en a rien été mais, à la fin du siècle dernier, il semblait possible d’agir. Les journalistes à qui je remettais les dossiers rédigeaient parfois des articles tout à fait remarquables. Mais en vain.

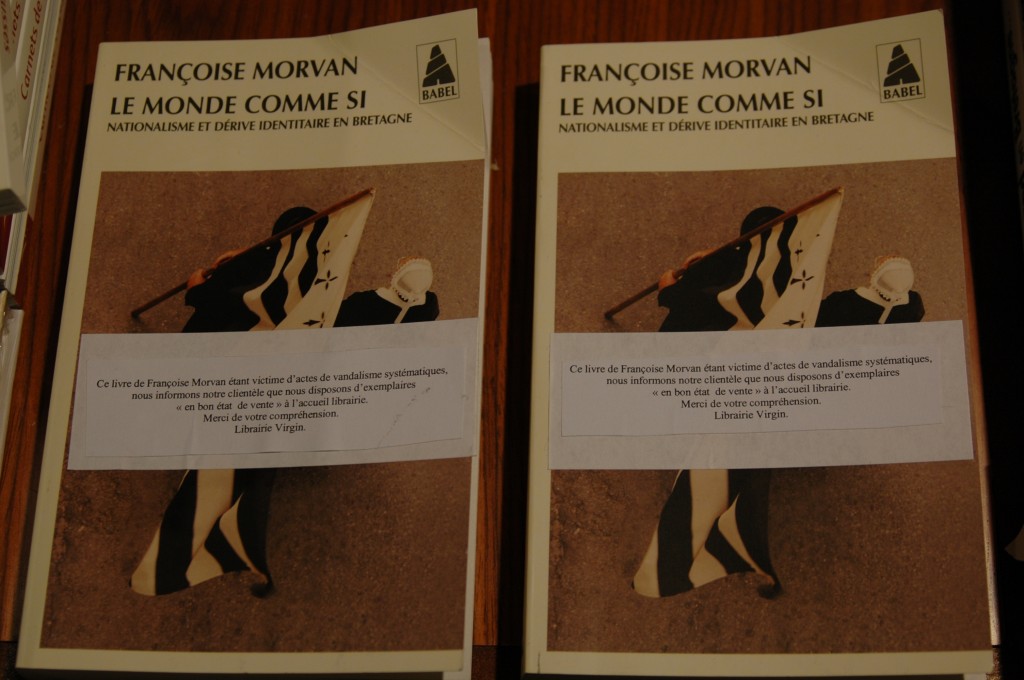

Et c’est donc la raison pour laquelle je me suis résignée à écrire Le Monde comme si sous la forme d’une synthèse rapide de ces recherches.

.

.

Ce qui a fait du Monde comme si un livre introuvable et partout présent en Bretagne, passé sous silence par l’ensemble de la presse régionale, voué aux gémonies par tous ceux qui tirent profit de la dérive identitaire qu’il dénonce, mais promu au rang de livre-culte par les lecteurs qui ont assuré sa survie, c’est qu’il résume sous une forme allègre des années d’un travail qui aurait été pesant si je n’avais été portée par l’indignation. Le fil rouge du livre, c’est la découverte d’une tromperie reposant sur une falsification : en cela, on peut dire qu’il s’inscrit dans la suite de mes recherches sur Robin et sur Luzel dont il n’est que le prolongement. Falsification des fragiles archives dans le cas de Robin, falsification des fragiles carnets de collecte dans le cas de Luzel, et falsification des fragiles légendes dans le cas des lutins et des fées — minces sujets en regard de l’entreprise de fabrication d’une identité à partir d’une falsification de l’histoire, de la langue et de la culture qu’évoque Le Monde comme si, mais la démarche était identique, et le but semblable : amener le lecteur à prendre conscience de la nécessité d’une résistance.

C’est précisément cette résistance que les militants ont, par tous les moyens, y compris en vandalisant systématiquement le livre pendant des années, voulu rendre impossible.

.

.

*

MILICIENS CONTRE MAQUISARDS

Le Monde comme si a fait de moi en Bretagne un auteur absent — quoique omniprésent dans les invectives militantes — et je ne m’attendais pas à travailler sur la Résistance, même si le sujet s’inscrivait dans la droite ligne de mes recherches. Tenant compte de ce qui précède, il va de soi que je ne pouvais pas refuser la proposition de procéder à une réédition de l’essai d’Henri Fréville, Archives secrètes de Bretagne. Lorsque les éditions Ouest-France me l’ont demandé, j’y ai vu l’occasion de rendre justice à un historien honni par les nationalistes et scandaleusement discrédité (par Pierre Denis, entre autres) pour quelques minces erreurs, dont une malencontreuse confusion de pseudonymes. Son essai, rédigé à partir des archives allemandes, a l’immense mérite de montrer le double jeu des militants nationalistes, et notamment de Yann Fouéré.

Surtout, Henri Fréville, directeur de cabinet du commissaire régional de la République à la Libération et par la suite directeur du département d’Histoire à la faculté des Lettres de Rennes dont il devait devenir le maire, a laissé un fonds d’archives prodigieusement intéressant et qui m’était ouvert. C’est là que, pour la première fois, j’ai pu lire la liste des agents de la Gestapo en Bretagne, si explicite sur le rôle de Fouéré, Hemon et autres militants prétendument modérés. Les correspondances échangées étaient du plus grand intérêt et ont été une première ouverture sur des sujets que je n’avais qu’effleurés en rédigeant Le Monde comme si. Pour la première fois aussi, la structure et le mode de fonctionnement du mouvement nationaliste breton ont commencé à m’apparaître : ainsi était-il possible de comprendre comment un mouvement infime numériquement et idéologiquement en était venu à exercer une telle influence. Sénateur, Henri Fréville avait été victime d’un attentat du FLB, et avait développé une réflexion intéressante sur le « problème breton », qu’il envisageait dans une perspective régionaliste.

.

.

Cette nouvelle plongée dans les archives m’avait donné envie d’en savoir plus long sur le Bezen Perrot et ses liens avec Hemon et l’Institut celtique, Fouéré et le Comité consultatif de Bretagne (autrement dit sur le réseau tramé sous l’Occupation et qui devait se reconstituer depuis l’Irlande, grâce à la filière de faux passeports mise en place par Fouéré à la Libération pour permettre aux nationalistes engagés sous uniforme SS de s’enfuir) mais j’avais alors bien autre chose à faire[3].

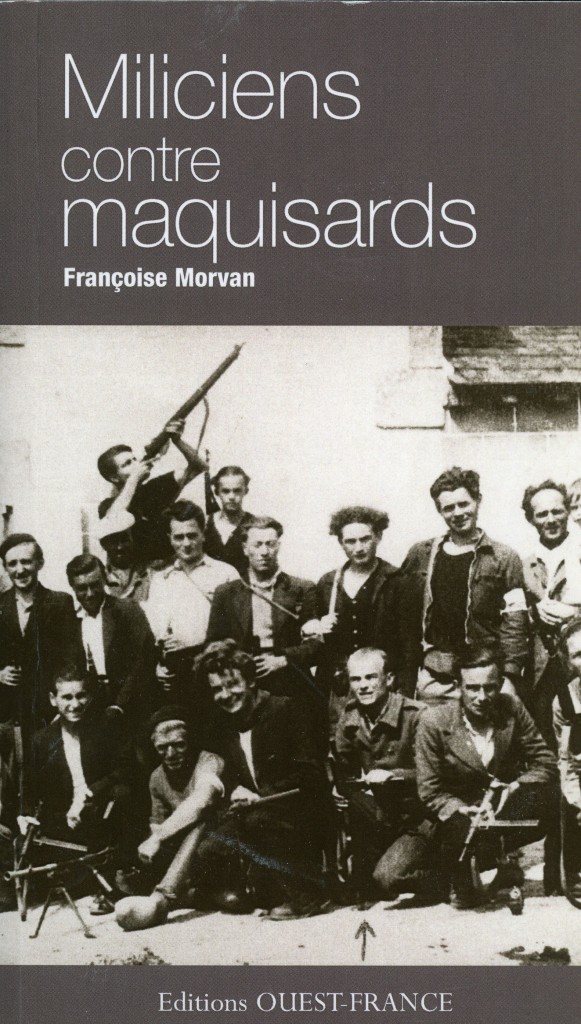

J’en étais là lorsqu’un petit éditeur est venu me trouver, ayant lu Le Monde comme si, pour me demander de rédiger une préface pour la réédition du livre d’un résistant communiste, Guillaume Le Bris, arrêté lors d’une rafle près de Rostrenen le 11 juillet 1944. Il ne m’est, là non plus, pas venu à l’idée de refuser : mon père se trouvait parmi les maquisards qui auraient pu être arrêtés, eux aussi, au cours de cette rafle, et l’un de ses amis, devenu une figure légendaire de la Résistance dans la région, emprisonné en même temps que Guillaume Le Bris, avait été torturé et assassiné peu après — par des miliciens du Bezen Perrot, d’après ce témoin. Or, tous les historiens passaient sous silence cet épisode. L’essai de l’historien autonomiste Kristian Hamon sur le Bezen Perrot était on ne peut plus confus, les pseudonymes embrouillant une histoire rendue plus obscure par le souci de réduire le Bezen Perrot à l’enrôlement de quelques égarés, mais j’étais loin de me douter qu’il avait intentionnellement effacé le rôle de ces hommes de main des nazis. C’est pourtant ce qui devait apparaître après la parution du livre entre-temps devenu Miliciens contre maquisards.

Comme j’évoque ici l’aventure de ce livre, il n’est pas utile d’épiloguer sur la découverte, à partir des dossiers des procès de la Libération, du réseau affairiste de La Bretagne et du PNB prolongé par la presse, les institutions, les services de renseignement, les brigades de combat et les SS du Bezen Perrot : mon but était d’écrire l’histoire d’une rafle et je n’ai pas développé ce qui n’était pas strictement lié à ce sujet apparemment minuscule, mais, pour identifier les miliciens présents lors de cette rafle, puis à Bourbriac, au centre de tortures, il m’a fallu reconstituer l’histoire du Bezen à partir des archives. Rien de plus passionnant que cette plongée dans le monde obscur des délateurs et des tortionnaires, si bien reconvertis par la suite, et dont les enfants, souvent, avaient repris le combat en lui donnant le cas échéant une couleur de gauche. Et rien de plus révoltant que le sort des paysans dont les miliciens brûlaient la ferme avec les bêtes en vie et tous les biens, sans qu’ils aient même su pourquoi, des résistants rentrés de déportation témoignant des actes et des paroles de ces mercenaires qui agissaient au nom de la Bretagne pour assassiner des Bretons. Rien de plus bouleversant que le témoignage brut, parfois maladroitement traduit du breton par le gendarme au fil de la déposition.

Très rapidement, il m’est apparu que l’essentiel serait pour moi de construire le livre de manière à donner la parole à ceux qui ne l’avaient eu que peu de temps, le temps de laisser une page, un mince document qui disait toute leur vie. Et c’est ainsi que le livre s’est écrit à partir de la troisième partie constituée de documents bruts — pas comme je l’aurais voulu, à dire vrai, car l’autorisation de photographier les documents des archives départementales d’Ille-et-Vilaine m’a été refusée (autorisation qui est pourtant accordée à d’autres), et, pour finir, j’ai dû démanteler le livre que j’avais rédigé à partir des images et de cartes, lesquelles ont été rassemblées en un cahier central.

Tel qu’il est, le livre constitue un chapitre complémentaire du Monde comme si et il appelle d’autres chapitres qui exigeraient, à leur tour, de longues recherches aux archives.

.

.

Enfin, et même si cela n’a donné lieu à aucun essai, je ne voudrais pas terminer sans évoquer la plongée dans les archives qui rend si captivante (et captivante au sens propre car il n’est pas possible parfois de s’en extraire avant d’avoir trouvé la clé de l’énigme) l’expérience que constituent certaines éditions : pour publier les contes d’Achille Millien, il m’a fallu passer des jours à Nevers et naviguer parmi les manuscrits, les notes éparses, les feuilles volantes, les cahiers rédigés d’une main maladroite par un cousin du folkloriste, les cartes postales, les milliers de lettres échangées avec d’autres folkloristes. C’est alors que l’archive trouve sa vie, son charme, qui est de garder la trace du temps, et de donner à voir comme les visages légers de fantômes perdus. Il m’est arrivé de trouver une telle beauté à tel petit papier jauni, piqué d’humidité, portant une parole merveilleusement elliptique, que l’envie de le prendre pour lui donner un cadre et le garder à la lumière m’aurait amenée à le voler si le respect de l’archive ne m’avait soudain ramenée au sens de mes devoirs. Et ce n’est pas sans mélancolie que je les photographie, ces menus fragments sans valeur, que plus personne après moi ne regardera peut-être, et que personne certainement ne trouvera beaux. Du moins puis-je en garder trace puisque aucune interdiction de reproduction ne m’a jamais été opposée nulle part ailleurs qu’à Rennes.

.

[1] Je passe sur l’archivage des textes de Danielle Collobert que j’ai effectué en tant que chercheur associé à l’IMEC et sur l’édition qui en est résultée car j’en ai déjà parlé ici.

[2] J’ai non seulement réédité Sainte Tryphine et le roi Arthur mais réussi à faire jouer cette pièce de théâtre populaire pour l’ouverture du théâtre de Morlaix, ce qui n’était pas un mince exploit sachant que le mépris dans lequel ce théâtre est tenu. La mise en scène de Madeleine Louarn était un chef d’œuvre.

[3] Je signale au passage, pour illustrer la manière dont la censure s’exerce en Bretagne, que le fils d’Henri Fréville, lui-même sénateur, après avoir loué mes recherches et supervisé la réédition, a demandé à ce que le livre paraisse sans mention de mon nom car il y avait là quelque danger de mécontenter les autonomistes. J’ai accepté sans rechigner, mes recherches valant, à mon avis, la peine d’être lues, et le livre aussi, avec les rectificatifs qui s’imposaient. Il a d’ailleurs connu assez de succès pour connaître plusieurs tirages et être réédité en collection de poche, mon nom étant alors ajouté.