Entretien avec Françoise Morvan à propos de son livre Le Monde comme si.

Le Monde comme si. Nationalisme et dérive identitaire en Bretagne, Actes Sud, 2002 (réédité en collection de poche Babel-Actes Sud en 2005).

Voir par ailleurs cinq textes en contrepoint de cet entretien.

Mis en ligne le 30 octobre 2003 sur le site de Pierre Campion.

© : Françoise Morvan et Pierre Campion.

.

Le premier chapitre du livre a été mis en ligne sur remue.net

Question : Vous traduisez des textes littéraires et du théâtre. Vous participez à des mises en scène, vous écrivez des contes. Comment considérez-vous, pour vous-même, l’écriture ?

En fait, j’ai l’air de faire un peu tout et n’importe quoi : j’ai soutenu deux thèses et je n’enseigne pas, j’ai commencé par éditer les textes d’Armand Robin pour défendre une pratique de la littérature à peu près incompréhensible, je termine une édition en dix-huit volumes des œuvres d’un folkloriste inconnu, je traduis de l’anglo-irlandais en franco-breton et je viens même de traduire des lais de français en français, j’écris des chansons pour enfants éditées mais pas chantées et des livrets d’opéra chantés mais pas édités, je suis la spécialiste du lutin breton et, là, d’un coup, je deviens polémiste avec Le Monde comme si qui fait de moi l’auteur le plus haï de toute la Bretagne bretonnante ; en même temps, me voilà chercheur associé à l’IMEC pour l’édition des œuvres complètes de Danielle Collobert, auteur encore plus inconnu que les autres, mais ce qui me fait vivre, c’est, le théâtre, et, là, ce qui m’intéresse le plus, c’est, après avoir fini la traduction des pièces de Tchekhov avec André Markowicz, le passage aux nouvelles par le biais du théâtre pour un metteur en scène canadien qui veut monter Le Moine noir en sortant de la mise en scène pour se servir de la peinture et du cinéma…

Je suis bien consciente de l’impression d’incohérence que tout ça peut laisser. Sauf que, non, le lien entre tout ça, c’est Rostrenen : Armand Robin, Danielle Collobert, ce sont des auteurs de Rostrenen ; Luzel, c’est le prolongement de mes recherches sur les contes de mon grand-oncle (il était apparenté à la famille de ma grand-mère et aux acteurs paysans du Trégor, d’où mes recherches sur le théâtre populaire, qui fut aussi sa première passion) ; la langue dans laquelle j’ai traduit Synge, c’était celle que l’on parlait autour de moi dans mon enfance ; les lutins, c’étaient ceux de notre fontaine, ce qui explique aussi ma passion pour les fées des eaux ; La Cerisaie, c’est ce que j’évoque en bref à la fin du Monde comme si, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce sont comme les fragments d’une mosaïque éclatée — ce qui, d’ailleurs, correspond assez bien à ce qui m’a captivée dans l’œuvre d’Armand Robin, qui a traduit des poèmes de vingt langues pour ne pas se laisser enfermer dans sa propre poésie, et, finalement, quand je disais au début que je voulais défendre une pratique de la littérature à peu près incompréhensible, c’est ça. Tout peut prendre place dans ce que j’écris sans que je fasse de différence entre la traduction, la critique et l’écriture dite personnelle : écrire des grands cycles, qui se terminent ou pas, en continuant d’explorer, c’est comme une aventure au sens que Marie de France donne à ce mot, ça permet d’être libre et d’écrire sans être considéré comme un auteur, chose horrible, et en gardant, en plus, toute latitude d’élargir l’ensemble et,élargir, ça peut aussi se dire d’un captif qu’on rend à la liberté, et, même si le jeu de mots est facile, le double sens me plaît bien parce que, la littérature, c’est une prison dans laquelle on est vite enfermé.

Question : Lecteur de votre « Monde comme si », je suis frappé par la verve et par la gaieté de votre écriture. Des situations et des personnages se dessinent, comiques principalement, et on rit souvent en vous lisant. Acceptez-vous que l’on vous lise de cette manière et quelles significations ou éventuellement quels dangers comporterait le fait d’une telle lecture ?

Le Monde comme si, c’est aussi une sorte d’aventure, le pari étant de raconter mon périple à l’intérieur du mouvement breton en surmontant les années de procès, les attaques dans la presse nationaliste, les menaces, et ainsi de suite. On ne pouvait le faire que par l’humour, d’abord parce que c’était tellement pénible que le risque était sinon de ne pas pouvoir continuer, ensuite, parce qu’il fallait démonter un système qui ne fonctionne que par le pathos, par une rhétorique de la douleur et de la faute issue (selon moi) du catholicisme : la mort d’une langue, l’oppression d’un peuple, le devoir de réparation historique, la fierté à reconquérir contre le long martyre de la Celtie aux valeurs à jamais salvatrices, tout s’inscrit dans un héritage religieux contre lequel il est très difficile de lutter sans risquer de se laisser engluer. Face à un tel agglomérat d’arguments liés par une même référence au sacré, l’arme la mieux adaptée est encore l’ironie — après Voltaire, c’est une platitude de le rappeler — mais, en l’occurrence, la cause défendue s’appuyant toujours à une forme de misérabilisme, une ironie qui commence par s’exercer à l’égard de soi, et qui suppose, par là, que l’on soit passé outre, ce qui n’est pas donné à tout le monde, et qu’on entende partager avec autrui une forme de jubilation à sortir du piège où l’on était pris : cette jubilation, je l’ai éprouvée grâce à ce livre ; le soulagement d’en avoir fini, il était bien réel, et toutes les lettres des lecteurs que j’ai reçues, elles disent cette adhésion à un mouvement de rupture qui devient un soulagement que l’on puisse partager. Et le rire permet ce partage.

Après un an de débats interdits, de conférences suivies de polémiques sans fin dans la presse régionale, de rencontres sous la menace des indépendantistes, pour moi, la chose est simple : il y a les lecteurs qui rient (des lecteurs qui peuvent être critiques, voire hostiles, nationalistes, autonomistes, enseignants à Diwan ou farouches partisans des classes bilingues, peu importe) et les lecteurs qui ne rient pas (et, ceux-là, des jeunes gens dévoués, pleins de générosité, murés dans leur vision des choses, ils sont comme des membres de sectes ou des militants staliniens de la grande époque : des machines inaccessibles à tout ce qui n’est pas la foi qui les alimente). Entre ces lecteurs qui s’amusent de me voir franchir à grand-peine, et finalement pour pas grand-chose, des montagnes qui leur semblent des taupinières, et les breizopathes, la différence est simple : les uns peuvent rire, et donc engager un débat, critiquer, prendre du champ, les autres non. Heureusement, la plupart des lecteurs ont eu l’air de rire en lisant Le Monde comme si.

Question : « Le Monde comme si » ne se présente pas explicitement comme une autobiographie mais plutôt comme un essai sur « Nationalisme et dérive identitaire en Bretagne ». Et pourtant votre enfance, vos études et vos débuts comme professeur, les rencontres et les démêlés, tout cela est très présent. Comment s’articulent, dans votre livre et dans votre pensée, la dimension personnelle ou même subjective et celle de l’analyse et de la réflexion historique, sociologique et politique, ce dernier terme pris au sens large ?

Je ne suis ni sociologue, ni historienne, ni politologue mais, confrontée à une réalité qui me semblait incompatible avec la vison idéale des choses qui était la mienne (et qui s’apparentait à une sorte de consensus à ce sujet) — bref, comme Panaït Istrati découvrant l’URSS, et s’étonnant de ce qu’il voyait, et s’inquiétant plus encore de ce qu’il ne pouvait pas voir, je me suis efforcée de rendre compte des raisons de mes inquiétudes. Bien des gens étaient conscients depuis longtemps des problèmes qui m’apparaissaient, j’aurais pu citer une masse considérable d’essais dans ma bibliographie, et reprendre en détail des analyses qui auraient certainement été beaucoup plus probantes situées dans le cadre d’un essai s’appuyant sur les autres et venant les étayer à son tour ; mais, à partir du moment où j’avais choisi de prendre mon propre itinéraire pour fil directeur et de construire le livre comme un périple partant de Rostrenen pour revenir à Rostrenen, il fallait jouer de l’ellipse, supprimer cinquante citations pour n’en garder qu’une qui fasse mouche et forcer le trait.

Du coup, ce qui aurait fait l’intérêt d’un essai (mettre en relation ce que des spécialistes, historiens, sociologues, linguistes, avaient trouvé chacun de leur côté sans jusqu’à présent avoir l’idée de le relier) s’est certainement trouvé compromis par la forme adoptée : transformer la lecture du Barzaz Breiz en étape d’un itinéraire initiatique montrant les héros de la Celtie militante sous leur jour le plus cocasse ne permettait pas de se plonger dans une analyse linguistique poussée de l’invention d’une langue unifiée, par les nationalistes au XIXe ; et montrer comment l’idéologie fondamentalement raciste qui inspire la Celtie façon Barzaz Breiz et l’épuration linguistique allait mener à la dérive du mouvement breton vers le nazisme ne permettait pas non plus de se livrer à autre chose qu’un survol de cette histoire, jusqu’alors bien occultée ; or, sans connaître cette histoire, on ne pouvait comprendre comment les collaborateurs des nazis allaient fonder des organismes comme la Fédération Peuples et Ethnies solidaires (FUEV), influents actuellement au Conseil de l’Europe (la Fédération Peuples et Ethnies solidaires est à l’origine de la charte des langues minoritaires) : pour le montrer, il fallait que je prenne juste un personnage, et que je le montre à trois moments clés (Fouéré, directeur dePeuples et frontières, organe essentiel de la collaboration des partis autonomistes fascistes avant guerre ; puis, défenseur de l’orthographe unifiée, sous l’Occupation, dirigeant avec l’appui des nazis le quotidien La Bretagne ; et, après guerre, fondant le MOB (Mouvement pour l’Organisation de la Bretagne) dont l’assemblée générale se tenait parfois dans le même hôtel, le même jour, que le congrès de la Fédération Peuples et Ethnies solidaires). La linguistique, l’histoire, la politique se rejoignaient et permettaient de mettre en lumière un projet politique actuellement présenté sous un jour avenant — et voilà où je voulais en venir : montrer les dangers de ce projet communautariste hic et nunc. Seulement, tirer les fils d’un domaine à l’autre, en gardant un ton ironique, exposait à avoir l’air de faire preuve de légèreté, voire à sembler atteinte d’une tendance conspirationniste, comme l’a écrit le journaliste du Monde — oui, le MOB et la FUEV tenaient leurs assemblées générales ensemble, oui, le président de la FUEV était le bras droit du nommé Fouéré sous l’Occupation, et alors ? Des rapprochements comme ceux que j’ai évoqués, j’aurais pu en trouver cent, qui auraient plombé la démonstration, et plus personne ne m’aurait lue. Car, tous ces sigles et ces personnages, ils finissent par vous sortir par les yeux : la FUEV, la Charte, c’est très ennuyeux. La forme autobiographique était à la fois une gêne et un appui, le recours à l’humour aussi, surtout s’agissant de personnages qui n’ont vraiment rien de drôle. Pour amener le lecteur à suivre mes investigations fastidieuses, je n’ai pu qu’essayer de lui faire partager mon incrédulité et, tout à la fois, ma grande indignation à découvrir ce que je découvrais, et qui était, et qui reste, absolument vrai, indéfendable, et toujours, et plus que jamais, défendu par le Conseil de l’Europe. Ce que j’ai appelé Le Monde comme si…

Question : « Le Monde comme si », dès son titre, et même s’il emprunte la formule à une théorie philosophique, décrit une fiction plus ou moins sciemment élaborée. Quelles sont, selon vous, les figures fondamentales de cette fiction ?

Du fait qu’à l’origine de ce long périple, il y a l’édition d’un inoffensif folkloriste, Luzel, j’ai repris une phrase d’Arnold Van Gennep empruntant à Vaininger l’expression lemonde comme si pour décrire l’univers du folklore : « Les hommes sont tous, sauf quand il s’agit des sciences proprement dites, dans l’état mental et affectif des enfants qui écoutent les contes de Perrault ou qui assistent à une représentation de Guignol : ils font comme s’ils croyaient vraiment à la réalité des personnages, aux possibilités des métamorphoses, bien qu’ils sachent que dans la vie courante il n’y a ni fées, ni Guignol tapant sans risque sur le Commissaire. » En fait, les politiques et les industriels reprennent le discours identitaire pour fabriquer un monde dont on sait très bien qu’il est faux (ainsi, le comité consultatif à l’identité bretonne de la mairie de Rennes nous vaut toutes sortes d’initiatives comme les plaques de rue bilingues dans une ville où l’on n’a jamais parlé breton, un grand panneau nous annonce degemer mat e Carrefour, on invite la Galice au Festival interceltique de Lorient, on organise un colloque international autour d’un auteur comme Émile Masson, inexistant en tant qu’écrivain, mais qui, quoique de gauche, suite à une sorte de bouffée nationaliste délirante, s’est rapproché des nationalistes bretons de la première heure et, miracle, ne peut être accusé, lui, d’avoir collaboré avec les nazis puisqu’il était mort. On fait comme si Émile Masson était un grand écrivain, comme si la Galice était celtique, comme si Rennes avait été une ville bretonnante — et cela sert à fabriquer une réalité à laquelle chacun est invité à croire ou faire comme s’il y croyait.

Question : Si l’on comprend bien, vous dénoncez une certaine imposture. Quels sont les armes et moyens spécifiques de l’imposture et comment la combattre ?

L’imposture, c’est de laisser croire qu’il s’agit de sauver une langue par l’école, alors qu’un pourcentage infime des enfants la parlent, quand le but des politiciens qui appuient les écoles Diwan est de régionaliser l’enseignement pour pouvoir le privatiser aussi largement que possible ; de laisser croire qu’en subventionnant ce qu’on appelle maintenant des « identités » on combat la mondialisation, alors que ces « identités » ne servent qu’à provoquer une fragmentation favorisant une destruction des cultures vivantes en Europe. Ce sont ces cultures qu’il s’agit de défendre — et l’enseignement de l’allemand, de l’italien, du portugais, du russe, et autres langues européennes, enseignement actuellement sinistré, comme l’enseignement du français dans les autres pays d’Europe, minces remparts contre l’américanisation à marche forcée.

Les armes de l’imposture sont l’argent public et la propagande. Pour ce qui est de la propagande, je pense que l’année passée depuis la publication du Monde comme si a été une occasion de vérifier son ampleur : un étudiant vient de soutenir un DEA sur la presse régionale en Bretagne et est arrivé aux mêmes conclusions que moi après avoir étudié Le Télégramme et Ouest-France, à savoir la reprise du discours autonomiste — non plus de manière insidieuse mais ouverte, et sur tout sujet touchant à la Bretagne. En juin, à Lorient le débat autour du livre a dû être annulé en raison des menaces d’une association nationaliste, Ouest-France a mutilé le communiqué des organisations qui m’invitaient, en sorte que le communiqué devenait incompréhensible ; Le Télégramme, lui, a refusé de publier une seule ligne. Le débat a pu avoir lieu (grâce à un service d’ordre, qui a dû, malgré tout, faire appel aux CRS), mais Ouest-France a publié alors des articles visant à discréditer le contenu du livre, minimisant le nombre des participants, critiquant le débat de manière partiale, tout en se félicitant pour finir, puisqu’il fallait bien justifier le fait d’avoir perdu tant de temps à rendre compte d’un non-événement, que le débat ait pu avoir lieu. Le compte rendu du Télégramme, lui, est digne de ce qu’Armand Robin analysait dans La Fausse parole : la journaliste titre « Psychose autour d’un débat », relaie à mon propos l’accusation de « révisionnisme » et laisse entendre que, venant d’une famille de collaborateurs, j’ai beaucoup souffert et confonds une histoire personnelle douloureuse avec la collaboration du mouvement breton. Il m’a fallu longtemps pour comprendre que « révisionniste » signifiait que je niais le génocide des Bretons comparable, d’après les nationalistes, à la Shoah ; pour ma famille, je n’ai toujours pas compris. Le traitement de l’information est caricatural pour ce qui touche au fait régional, et ce n’est pas seulement la presse locale qui est concernée ; là-dessus, les observations de Péan et Cohen sur le traitement du dossier corse par Le Monde recoupent en tous points ce que j’ai pu constater dans le cas de la Bretagne.

Comment combattre cette imposture ? En l’analysant, en la dénonçant, en essayant d’informer. C’est une forme de résistance fatigante mais qui évite au moins de céder au découragement.

Question : Revenons, pour finir, sur l’aspect proprement historique des faits, en faisant abstraction, si possible, des manipulations que vous décrivez. Par quel paradoxe de l’histoire (ce ne serait pas le seul…) une langue et une culture qui, il y a cinquante ans, semblaient en voie de disparition peuvent-elles rencontrer maintenant la faveur d’un large public ?

Mais la langue est en voie de disparition tout aussi rapide, et il ne peut en être autrement puisque les deux tiers des bretonnants ont plus de soixante ans. À ce sujet, il faut lire le livre de Fañch Broudic, Qui parle breton aujourd’hui ? publié aux éditions Brud nevez. Fañch Broudic analyse l’enquête de TMO réalisée en 1997 ; à cette date, il y avait très précisément 0,2% de jeunes de 15 à 19 ans capables de parler breton, soit moins de cinq cents personnes (et quel breton parlaient-elles, on ne pose jamais la question) ; si l’on compte dans les statistiques les 8 à 10 000 enfants qui suivent à un moment ou à un autre un enseignement de breton, le pourcentage augmente prodigieusement mais autant compter comme anglophones les enfants qui ont suivi des cours d’anglais ; ce pourcentage reflète-t-il autre chose que l’effort financier consenti par l’État et la Région pour offrir un enseignement de breton à ceux qui le demandent pour leurs enfants ? Les classes terminales de Diwan comptent une centaine d’élèves sur une population scolaire de 800 000 élèves. Il est certain que la langue rencontre la faveur d’un large public si l’on considère que 90% des Bretons pensent qu’il faut maintenir le breton — mais le maintenir pour les autres, pas pour soi : les cours de breton pour adultes rassemblent au total 8 000 personnes (et l’expérience apprend que 8 000 inscrits à des cours du soir ont une fâcheuse tendance à devenir 800 en cours d’année) et, même en comptant les 6% de bretonnants, si cet apprentissage devenait obligatoire, d’après le même sondage, 84% des Bretons y seraient très hostiles. Bref, on aime à penser que le breton va continuer d’être parlé dans une Bretagne inchangée, mais ce n’est qu’une manière de conjurer l’avenir et, pour les médisa, de déverser comme une potion lénifiante cette vision idyllique d’une Bretagne éternelle qui évite de parler des problèmes réels : il serait intéressant de comparer le traitement des grèves de ces derniers mois avec le traitement de l’intégration de Diwan dans la presse (la presse nationale, pas seulement la presse régionale).

Donner la parole à Gilles Servat, qui vient d’avoir le « collier de l’hermine », ça permet de laisser l’illusion d’une celtitude remontant à l’origine des temps : le druidisme, l’invasion des rayons de librairie par une littérature néo-druidique issue des maisons d’édition bretonnes, généralement subventionnées, c’est comme le « collier de l’hermine », distinction décernée par l’Institut culturel de Bretagne aux meilleurs Bretons de l’année (une étude des personnalités récompensées donnerait une idée précise de ce que le conseil régional défend sous l’étiquette « culture bretonne »). Tout ça contribue à fabriquer un décor. Pendant ce temps-là, on passe sous silence la grève des archéologues : la disparition de la moitié des archéologues, ce n’est pas un problème breton, puisque c’est une lutte syndicale ; pas une ligne sur le problème dans ce qu’on appelle lapresse bretonne : si le problème devait absolument être évoqué, on nous expliquerait que les archéologues sont en lutte contre le modèle jacobin parce que la décentralisation qu’on nous impose vient de Paris. Il n’empêche que, comme les comédiens avec lesquels je travaille, ici, en Bretagne, et qui passent leur vie à voyager d’un point de la France à l’autre, ce sont eux, et les professeurs, les écrivains, les artistes indifférents à toute revendication identitaire qui font aujourd’hui la culture bretonne.

Ce n’est pas du tout, selon moi, par un paradoxe de l’histoire qu’une certaine langue et une certaine culture (en fait, radicalement étrangères à la langue et la culture populaires bretonnes) semblent aujourd’hui rencontrer une faveur unanime : c’est par un effet en retour de la construction de l’Europe dont les conséquences ne nous paraissent paradoxales que si nous ignorons les directives du Conseil de l’Europe appelant à mettre en place une Europe des régions conforme aux intérêts du patronat. Ces intérêts conjoints, relayés par les media, aboutissent à une forme de propagande aimable, séduisante, laissant chacun s’imaginer avoir découvert une culture opprimée ou retrouvé ses racines perdues. Mais la culture bretonne revue et corrigée par les organismes chargés de la promouvoir a autant à voir avec la culture que le réalisme soviétique avec le réalisme de Tchekhov. La culture bretonne, c’est comme le beurre salé dans le caramel ; ça sert à faire différent. Après, on habille le caramel d’un drapeau breton et on le vend aux touristes. Mais, à devenir identitaire, le caramel peut bien susciter l’engouement des foules, il n’en devient pas meilleur.

*

Petits ajouts

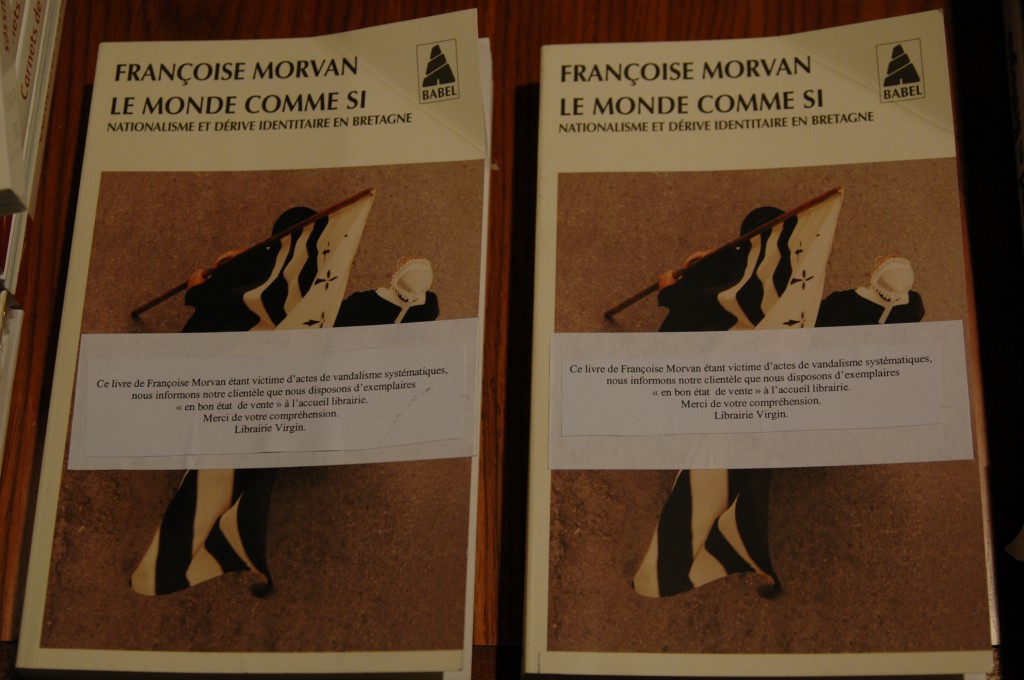

Cet article est paru voilà bien longtemps maintenant (merci à Pierre Campion de l’avoir publié : il a été le seul en Bretagne à oser m’interroger au sujet du Monde comme si) et pendant dix ans les exemplaires du livre ont été vandalisés (merci aux libraires de Virgin qui ont, eux aussi, fait preuve d’un courage indéfectible).

*

Découvert par hasard sur le site de la CNT, un article très intéressant (mais je précise au passage que je n’ai jamais été une militante régionaliste ou nationaliste : même lorsque j’ai voulu fonder une école Diwan pour que ma fille échappe à l’enseignement traditionnel, j’étais rebelle à tout enrôlement — et c’est bien d’ailleurs ce qui m’a amenée à refuser net de récrire les carnets de Luzel, outrage au maître impensable pour un militant. Je note aussi, tant qu’à y être, que le terme « régionaliste » est généralement employé à la place d’« autonomiste », « fédéraliste » voire « indépendantiste », mais je ne connais pas plus de militants régionalistes que de militants provincialistes). Tout cela n’est que pinaillage en regard d’une analyse aussi juste mais c’est l’occasion d’apporter quelques précisions sur des points que je n’ai jamais l’occasion d’aborder.

*

Au sujet du Monde comme si, voir aussi un entretien qui a été mis en ligne voilà déjà longtemps et n’a (hélas) pas perdu de son actualité.

.

*

Et un article qui n’est pas inintéressant non plus pour comprendre la situation en Bretagne…

*

Depuis 2005, les militants bretons se servent de Wikipedia pour me soumettre à un véritable harcèlement, au point de faire de moi l’auteur français le plus contesté au monde, et j’ai décidé, faute de pouvoir y mettre fin, de rendre ce problème public en faisant de ce site un outil de réflexion.

On pourra suivre ici une étape de cette expérience, au terme de laquelle l’article qui m’est consacré par cette encyclopédie en ligne réussit à effacer tout ce qui importe de mon travail.

Il en va de même, bien sûr, de l’article consacré au Monde comme si dont l’unique mérite est de servir de défouloir aux militants.

.

*

Il m’a fallu rédiger une mise au point pour répondre aux accusations de Stivell : cette mise au point m’a obligée à me plonger dans l’histoire des scouts Bleimor dont il se vantait d’avoir fait partie, ce qui n’était pas sans intérêt. Nous sommes là dans la permanence du fascisme breton mais assumé sous label ethniste, donc recyclable à gauche (ce qui est précisément le point aveugle, d’autant plus intéressant qu’interdit).

Alan Stivell et le fascisme breton

Pour en savoir plus sur l’usage du breton, un bon article qui vient en complément du Monde comme si : c’est un état de la question rédigé avec objectivité. Il resterait à compléter ces observations par une étude sur l’instrumentalisation du breton à des fins politiques. Le néobreton n’est qu’un élément de la fabrique identitaire en cours.

Comme illustration de cet article (et du Monde comme si), l’expérience d’un professeur anglais qui s’intéresse au salut des langues minoritaires et apprend l’été le néobreton en continuant d’avoir la foi (et en ignorant totalement, condition d’ailleurs nécessaire, l’idéologie qui porte cet enseignement). Contrairement aux chercheurs bretons, qui se gardent comme de la peste de mentionner Le monde comme si, ce professeur le cite sans paraître atteint d’un mal qui sème la terreur, et le met en relation avec l’essai de Maryon McDonald, We are not French (toujours pas traduit, bien sûr) et de les travaux de Mari C. Jones (qui méritent aussi d’être lus mais ne risquent pas d’être traduits en français non plus).

Enfin, cet essai a été et reste l’occasion d’étudier les mécanismes de la censure en Bretagne.