*

Pour commencer, disons-le : ma passion pour les rondes, les comptines et les berceuses a toujours été considérée comme une bizarrerie — une bizarrerie parmi tant d’autres, c’est vrai, moins accablante, sans doute, que mon goût pour les romans de Zénaïde Fleuriot, par exemple, mais nettement plus étrange que mes collections d’histoires de lutins : le lutin est toujours susceptible de provoquer un certain intérêt ; la comptine ne suscite au mieux qu’un embarras poli. Pourtant, jamais au grand jamais, je ne laisse à craindre que je me puisse me mettre à chanter « Le Fermier dans son pré » ou à réciter « Le Canard de Ouagadougou » en déployant ma serviette. Non, c’est autre chose. Si bien intentionné que soit l’interlocuteur, je lis dans ses yeux une légère surprise, et cette surprise signifie : ce n’est pas de son âge.

À douze ans, en classe de quatrième, prise en train de composer une chansonnette sur un hibou (la bonne sœur qui nous surveillait avait de grosses lunettes), c’est ce que je me suis entendu reprocher — et, de fait, quelle autre élève de quatrième aurait daigné s’abaisser à de semblables puérilités ? Mon cas était à classer parmi les pathologies, bénignes, sans doute, mais d’autant plus blâmables que le blâme déversé sur moi coulait comme l’eau sur les plumes d’un canard : quel agrément, pendant un odieux cours de latin, de pianoter subrepticement un petit couplet sur le raton qui se moque du qu’en dira-t-on, la hulotte qui perd sa culotte, le père fouettard qui sort du placard !…

Ô consternation, sur les bancs de l’université, du voisin qui se penche sur votre cahier de cours ! Combien de prétendants potentiels ai-je ainsi perdus en un temps où les études littéraires consistaient à soumettre les classiques au scalpel kristevien ! Et perdus pour une passion totalement désintéressée, je peux le dire, puisque ces centaines de chansonnettes sont restées inédites : à part La Gavotte du mille-pattes, publiée, par le plus grand des hasards, chez Actes-Sud, ces comptines ont continué d’emplir de modestes carnets, que je recopie (et, là, je suis consciente que j’aggrave mon cas) avec un plaisir égal quand l’occasion se présente.

À l’origine de cette passion, un souvenir que je retrouve si clair dans ma mémoire que j’ai l’impression d’avoir simplement passé beaucoup de temps pour y revenir : j’ai huit ans, ma marraine, qui m’a élevée jusqu’alors, vient de se marier, elle vit dans un obscur village de Normandie. N’ayant connu jusqu’alors que la Bretagne et la banlieue parisienne, je suis là comme on serait au bout du monde. L’heure du repas est passée. Chez nous, à sept heures pile, on doit être à table ; mon père écoute la radio et quand toutes les nouvelles effrayantes ont fini de s’effondrer sur la nappe, il plie sa serviette et tourne le bouton du poste. Chez ma marraine, on laisse la radio allumée pour qui veut l’entendre. Et voilà, chose étrange, une émission sur les comptines, comme si le domaine effrayant du monde se changeait soudain en cour de récréation au soleil. Je me suis approchée du vieux poste de radio, je ne suis plus que passion, et terreur à l’idée qu’on puisse m’empêcher d’écouter… mais rien n’est interdit, ma marraine chante même avec moi comme une gamine dans une cour de récré…

Voilà, c’est tout. Le miracle était que la parole du monde, jusqu’alors recluse, soit ainsi rendue à tous, avec son exubérance ou sa joie tranquille… que cette parole confisquée devienne celle de l’enfance et du partage. Je n’ai plus jamais entendu d’émission de ce genre (ce qui, à soi seul, est révélateur de l’indifférence où est tenue la poésie enfantine en France), mais, dans les années 90, j’ai eu l’occasion de participer à l’émission de Mikhaïl Iasnov à Pétersbourg : émission de poésie pour enfants, écoutée par plus d’un million de personnes… Stupéfiante expérience : le premier blondinet venu vous récitant, plein d’enthousiasme, des poèmes de Marchak, de Tchoukovski ou de Mikhaïl Iasnov lui-même. Mais qui, dans le domaine francophone, a entendu parler de Marchak, de Tchoukovski et de Mikhaïl Iasnov ? Et comment pourraient-ils être appréciés en France, quand tout le charme de leur poésie repose sur le cliquetis des mots, et que la rigueur du rythme et la précision de la rime ne sont plus pris en compte, ni par les auteurs, qu’ils écrivent pour les enfants ou non, ni par les traducteurs, ni par les éditeurs ni par les instituteurs ?

La perception de la forme semble s’être effacée au fil du temps, laissant place à une sorte d’indifférence : tout est possible, tout se vaut, tout se perd dans une prose approximative où flottent au hasard des rimes. En règle générale, le traducteur placé devant un poème n’a d’ailleurs rien de plus pressé que d’effacer les rimes et mettre les vers en prose : c’est la modernité qui l’exige ; la forme stricte est perçue comme vieillie — par les adultes, du moins, car l’enfant français n’est pas fait différemment de l’enfant russe et le charme opère de la même façon lorsqu’un bambin entend une comptine qui lui plaît. Mais que lui donnera-t-on à entendre ? Seul équivalent en France de Marchak : Robert Desnos…

De La Fontaine à Desnos : un gouffre sur lequel surnagent les chansons enfantines, ces fameuses chansons, objet d’une passion si durable…

C’est sur cette passion que s’est greffée une autre activité bizarre, à savoir la mise en français des nursery rhymes qui nous valaient à l’occasion quelques cours d’anglais miraculeusement gratifiants pour l’amateur. Cette pratique n’était guère encouragée dans ma famille, c’est peu de le dire, et mes efforts artistiques pour faire entendre mes compositions, qualifiés de piaillements, n’aboutissaient qu’à un black out unanime.

La situation a connu un brusque revirement lorsque, mère d’un gracieux poupon, à peine âgé de dix-huit mois, je lui ai chanté, autant dire par inadvertance, ma version française de « Ladybird » et j’ai vu soudain ses yeux se remplir de larmes. Une fois, deux fois, trois fois reprise, la chanson provoquait le même effet : des larmes, non pas de chagrin, mais de ravissement et de mélancolie à la fois. Ce que j’avais éprouvé à entendre mes comptines quand j’avais huit ans, je le retrouvais là, mais chez à peine une toute petite fille, un bébé qui ne comprenait peut-être même pas les paroles. Ma vocation a connu d’un coup un bond spectaculaire, quelques disques de nursery rhymes à l’appui, et avec, cette fois, un public en or, quoique, évidemment, limité.

Quatre ans plus tard, nous nous sommes retrouvées en Cornouailles à explorer les sites préhistoriques, les librairies et les marchands de glaces, et c’est là que nous sommes tombées sur les livres illustrés par Arthur Rackham (1867-1939). Nouvelle passion, passion d’autant plus vibrante qu’Arthur Rackham avait lui-même composé un recueil de ses nursery rhymes de prédilection.

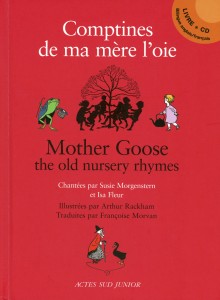

Et quel recueil ! Cent soixante-deux chansons, formulettes, rondes, poèmes, devinettes et comptines, soigneusement classées, illustrées de treize planches en couleur et soixante-dix-huit dessins en noir et blanc comptant parmi les plus célèbres de Rackham. Mother Goose. The old Nursery Rhymes est paru chez Heinemann à Londres en 1913, juste après Peter Pan, un autre chef d’œuvre d’Arthur Rackham, alors à l’apogée de sa carrière.

Il ne s’agit pas seulement d’un trésor inégalé de l’illustration mais d’un livre venu de l’enfance et construit à partir de cette mémoire profonde qui donne ce halo d’angoisse et de douceur aux grandes œuvres écrites pour les enfants. « S’il y a beaucoup plus de nursery rhymes que je n’en ai mis dans ce livre, écrit Rackham, il me semble pourtant que les plus célèbres d’entre elles s’y trouvent. J’ai choisi celles que je connaissais le mieux du temps de mes propres jours d’enfance, et je m’en suis tenu aux versions qui m’étaient familières… »

Ce n’est pas pour rien que la première lettrine le figure debout et que la dernière planche en couleur le montre, tout en bas, chauve et binoclard, mais chic avec son nœud papillon à pois, tenant à l’écart sept sorcières et sept chats bondissants, pour illustrer la célèbre devinette mathématique :

« As I was going to St. Ives, I met a man with seven wives ; Each wife had seven sacks, Each sack had seven cats, Each cat had seven kits : Kits, cats, sacks, and wives, How many were going to St. Ives ? »

Je ne sais pas quand l’idée de publier en une même collection tous les livres pour enfants illustrés par Rackham m’est venue, mais je sais que je me suis mise alors à rassembler les chansons que j’avais traduites depuis vingt ans et à compléter le recueil, avec l’intention de le présenter pour ouvrir la série. Je proposais à l’éditeur de fournir les illustrations car je collectionne de longue date les éditions originales de mes illustrateurs préférés.

*

Malheureusement, des vingt volumes proposés, seul le recueil de comptines a été retenu. Rackham passe aujourd’hui pour un illustrateur élitiste. Élitiste ? Quand ses livres ont été diffusés à des millions d’exemplaires ?

Hélas, depuis, son œuvre est tombée dans le domaine public, et ses livres sont édités par n’importe qui, sans cohérence, et souvent n’importe comment. J’avais pensé que ce livre attirerait l’attention sur Arthur Rackham, montrerait à quel point les préjugés sur le vieillissement des images était erroné, et à quel point une traduction nouvelle pouvait rendre vie aux textes… Je voulais notamment que les chansons puissent être chantées, et non transposées en prose étagée (je ne vois pas trop comment désigner autrement la transposition des poèmes en vers libres dépourvus de tout rythme). Du fait que l’éditeur acceptait qu’un enregistrement des chansons accompagne le livre, j’ai renoncé à mon idée de faire de ce volume le premier d’une collection et me suis résignée à la voir paraître seul. Finalement, je ne regrette pas l’expérience parce qu’elle est révélatrice, non pas seulement d’un état de l’édition, mais d’un état de la société. Vouloir tel type d’édition, tel type de travail, c’est aussi vouloir tel monde.

Respecter scrupuleusement l’édition pensée par Rackham était ma première exigence. Hélas, il est apparu que c’était impossible : il a fallu se limiter à trente-cinq textes. Allions-nous publier un second volume ? On ne pouvait pas le savoir. Je me trouvais cependant devant l’obligation de placer les textes dans un nouvel ordre, afin de ménager la possibilité de faire un recueil complémentaire équilibré.

Je voulais, bien sûr, aussi, respecter scrupuleusement les illustrations de Rackham. Mais on m’a fait savoir que pour rendre les dessins au trait acceptables à des enfants modernes, il fallait les placer sur des placards aux couleurs de panneaux publicitaires. Comment décide-t-on ainsi du goût des enfants ? Étrange énigme.

Enfin, je tenais à respecter la tonalité anglaise des chansons ; mais, Jane Birkin, pressentie, n’ayant finalement pas donné suite, le directeur éditorial s’est avisé que la romancière américaine Susie Morgenstern pourrait chanter et que ce serait un « grand coup ».

Quel « coup » ? Le livre est paru et a disparu — du moins n’en ai-je plus jamais entendu parler. Il m’arrive d’entrer dans des librairies, d’aller au « rayon jeunesse » et d’y trouver ces Comptines de ma mère l’oie, ce qui signifie qu’elles continuent d’être demandées par les lecteurs plusieurs mois après leur parution. Mais, si j’étais enfant, ou jeune parent, comment pourrais-je le voir parmi cette avalanche de produits nouveaux voués à être déblayés dans les semaines à venir ?

Il est probable que le deuxième volume ne verra jamais le jour, et que ces chansons resteront dormir à tout jamais dans mes cartons, mais, ça ne fait rien, il me semble que cette expérience manifeste malgré tout, si mince soit-elle, une forme de résistance. D’une part, les illustrations de Rackham, quel que soit le traitement subi, gardent leur charme. D’autre part, la traduction de tels textes pose comme préalable l’acceptation du respect de la forme, vu qu’une chanson qui ne peut pas se chanter n’est pas une chanson. Une fois la mélodie prise en compte, ce qui importe est la possibilité de jouer, dans un cadre strict, avec le sens — c’est aussi ce qui définit le jeu des enfants baigné dans la latence du rêve, et je me dis que le passage d’une langue à l’autre peut être, à sa manière, un exercice de liberté.

© Françoise Morvan

Cet article est paru sous le titre « L’Enfance, un jardin secret », dans la revue Circuit (ordre des traducteurs, terminologues, interprètes agréés du Québec) n° 102, hiver 2009, Montréal.

Il n’est plus exact sur un point : les éditions MeMo ont créé une collection de poésie pour enfants afin de me permettre de publier mes centaines de comptines. Et voici les trois premiers titres…

.