.

Une fois n’est pas coutume, je donne ici un texte écrit par André Markowicz. Ce texte, d’abord publié sous forme de trois chroniques sur Facebook, est paru dans la dernière livraison de la revue de l’ATLF (Association des traducteurs littéraires de France). La présentation en trois actes est celle qui a été adoptée par la revue.

.

.

Acte I

Tchekhov-remix

.

Je reçois une lettre ainsi rédigée :

« Bonjour M. Markowicz,

Je me permets de vous envoyer un message car je travaille sur la pièce de La Mouette (en partie avec votre traduction) et j’aurais aimé avoir un éclaircissement sur un point. Je me suis dit que, peut-être, vous pourriez m’aider :

C’est au sujet de Nina, Acte I, page 45

Arkadina raconte que le père de Nina a légué à sa nouvelle femme toute la fortune de la défunte mère de Nina, et à ce sujet, Dorn rétorque que ce monsieur est une sacrée fripouille et Medvedenko renchérit en disant « triste phénomène d’atavisme, digne de l’attention d’un Lombroso ».

Ce passage a l’air fort, et important, peut-être même très politique et délicat puisqu’on ne le retrouve nulle part. Parle-t-on bien de Cesare Lombroso ? Atavisme, est-ce bien un défaut héréditaire ? Si oui, même avec ces aides, le propos m’échappe, de qui parle-t-il ? C’est Nina qui est victime d’un atavisme?

Si vous avez le temps et la gentillesse de me répondre, ou au moins d’un peu déblayer, ce serait merveilleux ! »

*

Je me dis, c’est gentil de me demander mon avis — et c’est vrai, ça, pourquoi il parle de Lombroso ? — et oui, la phrase sur Lombroso ne se retrouve que dans notre édition, parce que nous avons traduit toutes les variantes de La Mouette, Françoise Morvan et moi, et que j’ai reconstitué, phrase à phrase, d’après les variantes de l’Édition académique russe, le texte dans sa version originale, tel qu’il a été conçu par Tchekhov avant toute mise en scène… — ce qui donne une Mouette toujours inédite en tant que telle en russe, d’ailleurs. Et puis, d’un coup, je fais attention à la parenthèse : « (en partie avec votre traduction) »… Comment ça, en partie ?

J’interroge ma correspondante, qui est très gentille, et je reçois cette réponse :

« Je dis « en partie » car j’utilise aussi celle d’A. Vitez, et d’autres remix – il se trouve que je suis apprentie actrice dans une école, et nous jouons du Tchekhov pour remplir l’un des objectifs de la formation « jeu intérieur », nous ne montons pas l’intégralité des pièces, mais seulement des scènes à deux ou trois, et nous pouvons choisir la traduction qui nous convient le mieux, et même mélanger. J’ai mis un peu des deux mais pour Nina, je préfère tout de même le langage de vos traductions. »

*

« J’ai mis un peu des deux… »… « Nous pouvons choisir la traduction qui nous convient le mieux, et même mélanger… » — C’est-à-dire que ce sont les enseignants qui permettent de mélanger les traductions, et pas même qui permettent, mais qui demandent. Et qu’est-ce que ça veut dire, « la traduction qui nous convient le mieux » ? Sur quels critères ? Celle dont, moi, telle que je suis, avec ma vie à moi, je me sens le plus proche ?… Je me perds en conjectures, et je lui demande de faire part de mon indignation à son professeur (que je ne connais pas, évidemment — je ne sais rien d’elle, ni son nom — elle a un pseudonyme sur Facebook, comme beaucoup, et c’est très bien), en lui rappelant que, quand il s’agit de professionnels, nous interdisons systématiquement, Françoise Morvan et moi, tout mélange de traductions.

Elle me répond :

« Pardonnez-moi, bien sûr, je comprends tout à fait cette règle. Mais ce projet n’est pas professionnel, notre volonté n’est pas de monter votre traduction, ni même la pièce, mais bien de mettre à l’épreuve l’intériorité de l’acteur par le biais de Tchekhov… Chacun choisit une scène, un passage… bref, la scène est utilisée comme un matériau pour l’apprenti acteur pour qu’il puisse vivre des émotions intérieures fortes. Voici le but de ce projet d’un mois. Je travaille sur le personnage de Nina, je dois lui créer une vie antérieure et future fictive et le passage dont je vous ai parlé éclairerait beaucoup mon travail. »

« Une vie antérieure et fictive » de Nina… Des gouffres continuent de s’ouvrir devant moi. Plutôt que d’entrer dans les détails, je lui rappelle ce que disait Tchekhov : « Tout est dans le texte »…

Et, d’un coup, je réalise que, pour les enseignants de cette école, il doit exister une espèce d’entité, une idée absolue, qui s’appelle « Nina – personnage de La Mouette », antérieure à toute expression, et ré-actualisable, dans l’absolu, par le génie, spontané ou non, de l’acteur, et que, cette entité, donc, on peut lui inventer une vie antérieure, et même ultérieure — qu’il suffit, pour ça, d’imaginer la suite, ou le prélude, de ce que Tchekhov a pu écrire, et cet exercice d’imagination doit venir nourrir « le jeu intérieur » de l’actrice en lui donnant « des émotions intérieures fortes ». Il y a le théâtre, d’un côté, et il y a les mots de l’autre.

Le texte n’est donc pas considéré comme une fin, mais un moyen — un moyen de quoi, ça dépend : ici, la recherche d’émotions intérieures fortes pour aider l’actrice à construire son rôle, un rôle sans mots, sans texte, sans langue, puisque, visiblement, il se situe dans le « ressenti »… Il est un élément parmi d’autres, laissé à la disposition des acteurs, pour qu’ils y fassent, en quelque sorte, leur marché. Et ce mot, dans sa première lettre : « et d’autres remix… » Une phrase chez l’un, une phrase chez l’autre, on passe à son mixer à soi, pour faire sa propre soupe, vraiment, sans aucune conception d’ensemble, aucune idée du style, ou, pour mieux dire, des styles, aucune analyse littéraire — juste, moi, l’actrice, l’acteur, et mes « émotions intérieures fortes », comme si, là encore, les émotions, dans un texte de théâtre comme celui de Tchekhov, pouvaient naître d’autre chose que des mots (des répliques ou des didascalies, bien sûr).

Quelle vie une jeune fille d’à peine vingt ans peut-elle inventer à Nina, en dehors du texte, sinon ce qu’elle aura comme fantasmes à elle ? Elle ne pourra que réduire Nina à ses propres idées et ne pas voir que toute la vie de Nina ne tient que dans les répliques de la pièce — et son destin futur aussi, si on y fait attention. Ce destin, Tchekhov veille bien à le montrer aussi, du moins à le laisser entrevoir, pour peu qu’on se donne la peine de lire : mais qu’est-ce que ça veut dire, lire un texte, si ce n’est mettre en relation une lecture des mots, une attention constante aux différents registres de langage et à la vie qu’il y a derrière ? À quoi bon chercher une vie « fictive » à Nina, alors qu’il faudrait déjà être capable de lire sa vie réelle ? — Mais personne ne leur montre, il faut croire, aux étudiants, comment on cherche, comment on lit. Parce qu’on a passé toute une scolarité à travailler sur les « sentiments », les « émotions », « l’intériorité », et autres déclinaisons languissantes de la critique romantique. Le « moi » partout. Et c’est comme d’habitude. Comme pour tout dans notre vie. On mixe, on remixe, on fait les choses comme ça nous parle, là, maintenant, nous. On consomme. Les enseignants de cette école font du théâtre de consommateurs : si quelque chose ne me plaît pas, ou ne me paraît pas compréhensible, j’enlève. — Cette jeune fille, elle, au moins, m’a demandé pourquoi Medvédenko parlait de Lombroso — et c’est déjà beaucoup. Elle n’a pas tout simplement coupé la phrase… Et puis, quand même, elle « préfère le langage de nos traductions », ce qui est digne d’éloges. Mais personne ne lui a dit qu’une traduction, c’était aussi un texte.

Parce que, justement, pourquoi interdisons-nous d’habitude qu’on mélange le texte de nos traductions avec celui des autres ? Ça ne veut pas dire qu’elles soient immuables : les rééditions Babel qui se succèdent sont là pour le prouver — notre texte a toujours changé, à chaque réédition, depuis vingt ans, pour tel ou tel détail, telle ou telle phrase, toujours. Et ceux qui ont travaillé avec nous peuvent dire que nous sommes toujours heureux d’expliquer, et, si besoin, de changer, toujours en regardant le texte russe, pour coller au plus près et tenter, toujours plus, de comprendre ce que disent, concrètement, les mots de l’auteur, comprendre le sens, et parfois le double sens, ou le sens contraire, en prenant en compte les questions et les suggestions des acteurs et des metteurs en scène avec lesquels nous travaillons — mais, ces suggestions elles-mêmes, elles n’apparaissent que parce que tout le monde a la sensation de travailler dans une direction commune, à partir des éléments que nous proposons, à partir de notre lecture du texte, c’est-à-dire de sa structure, de ses lignes de force — de ce que Françoise a appelé ses « motifs ». C’est à cause de cette cohérence, et de ces motifs, à partir desquels chaque mot de notre texte est pensé, que nous refusons les mélanges.

Une fois que ces motifs sont pris en compte commence une autre traduction, à laquelle, nous, nous nous interdisons de participer directement : celle de la mise en scène qui est, en tant que telle, une orchestration de toute une série de traductions subordonnées — celles de tous les interprètes (et pas seulement, bien sûr, celles des acteurs). Mais tout vient d’abord de la compréhension de la matérialité des mots…

Ces motifs — ces mots, ces expressions qui irradient le texte tout entier —, nous sommes les seuls à les voir comme des points de structure. On peut ne pas les prendre en compte, évidemment — mais, dans ce cas, on ne travaille pas avec nous.

Du coup, prendre notre traduction pour une phrase, ou deux ou trois, et puis, à la phrase suivante, en prendre une autre, c’est faire une sorte de salmigondis qui ne rendra compte d’aucune vie, d’aucune idée — de rien. Et c’est aussi la porte ouverte vers le plagiat, qui prolifère en ces temps de consumérisme — le plagiat qui n’est pas qu’un vol et une insulte.

.

Acte II

Tchekhov-remix à Fourvière

Nous connaissons, Françoise Morvan et moi, Christian Benedetti depuis près de vingt-cinq ans — et nous nous étions toujours bien entendus. Il a monté Les Démons dans ma traduction, il y a plus de vingt ans, et puis il s’est lancé dans son « intégrale Tchekhov », avec nos traductions. Il y a eu La Mouette, il y a eu Oncle Vania, il y a eu Les Trois Sœurs. Et il y a eu La Cerisaie. — Ou plutôt, nous pensions qu’il y aurait La Cerisaie, parce qu’il nous avait dit que, la prochaine pièce, ce serait La Cerisaie et nous avait demandé les droits. Évidemment, nous les avions accordés. Et puis, un mois plus tard, nous avons reçu un mail de la SACD, qui nous disait que, finalement, M. Benedetti montait le texte dans une autre traduction. Ça nous a paru bizarre, parce qu’il ne nous avait jamais dit que notre traduction ne lui convenait pas. Je lui ai laissé un message. Il m’a répondu qu’il avait « retravaillé sur le texte en tournée » et juste oublié de nous prévenir.

Qu’est-ce que ça voulait dire, « retravaillé sur le texte » ? Notre texte ? Ou lequel ? Nous avons demandé à la SACD qui était l’auteur de la version jouée. Réponse : « Brigitte Barilley/Laurent Huon/ Christian Benedetti », donc, le metteur en scène et deux de ses comédiens. Comment ont-ils « retravaillé » ?

*

Nous ouvrons la brochure donnant le texte signé Brigitte Barilley, Laurent Huon et Christian Benedetti. Nous lisons la première didascalie :

« Une chambre, qu’on appelle toujours la chambre des enfants. L’une des portes donne sur la chambre d’Ania. Le point du jour, juste avant le lever du soleil. On est déjà en mai, les cerisiers sont en fleurs mais il fait froid, le brouillard du matin couvre la cerisaie. Les fenêtres de la chambre sont fermées.

Entrent Douniacha, tenant une bougie, et Lopakhine, un livre à la main.»

Notre texte (publié chez Babel) :

« Une chambre, qu’on appelle toujours la chambre des enfants. L’une des portes donne sur la chambre d’Ania. Le point du jour, juste avant le lever du soleil. On est déjà en mai, les cerisiers sont en fleurs mais il fait froid, le brouillard du matin couvre la cerisaie. Les fenêtres de la chambre sont fermées.

Entrent Douniacha, tenant une bougie, et Lopakhine, un livre à la main.»

La même chose — mot pour mot. On feuillette le texte. Toutes les didascalies sont, mot pour mot, celles de notre traduction.

*

Nous continuons. Les trois premières répliques :

« LOPAKHINE. Il est arrivé le train. Dieu soit loué. Quelle heure ?

DOUNIACHA. Presque deux heures. (Elle souffle la bougie.) Il fait déjà jour.

LOPAKHINE. Et il a combien de retard le train ? Au moins deux heures. (Il bâille et s’étire.) Et moi alors ! Quel crétin ! Je viens ici exprès pour les accueillir à la gare et pan je tombe. Je m’assieds je m’endors. C’est vexant… Tu aurais pu me réveiller. »

Notre texte :

« LOPAKHINE. Il est arrivé, ce train, Dieu soit loué. Quelle heure est-il ?

DOUNIACHA. Presque deux heures. (Elle souffle la bougie.) Il fait déjà jour.

LOPAKHINE. Et il a combien de retard, le train ? Au moins deux heures. (Il bâille et s’étire.) Et moi aussi, bravo, quel animal. Je viens ici exprès pour les accueillir à la gare, et pan, je m’endors. Je m’assieds, je m’endors. La guigne… Tu aurais pu me réveiller. »

C’est notre texte, avec quelques différences. D’une façon générale, les trois « traducteurs » enlèvent toute ponctuation, à part les points. J’ai l’impression que ça vient d’une indication que je donne, et qui est souvent mal comprise. Le jour de la première lecture, pour que l’acteur sente l’énergie de la phrase et l’intention portée par le rythme, je demande qu’on oublie les virgules et qu’on se concentre sur les points et sur les pauses — et c’est ce que j’avais fait quand nous avions travaillé sur La Mouette. Je demande même qu’on s’interdise de respirer avant un point — de façon à ce qu’on sente le côté organique du texte de Tchekhov. Ici, cette demande technique de premier jour de lecture devient un principe de mise en scène. Nous, nous avons mis des années et des années à comprendre la ponctuation de Tchekhov, à apprendre à la voir, à la respecter — elle est, évidemment, fondamentale. Et elle est ici écrasée, laminée.

*

Nous poursuivons la lecture. — Un exemple parmi des dizaines d’autres.

Notre texte :

« LOPAKHINE. Jusqu’à présent, dans les campagnes, il n’y avait que des maîtres et des moujiks : maintenant, en plus, il y a les estivants. Toutes les villes, même les plus petites, sont entourées de datchas. Et ça, on peut le dire, dans une vingtaine d’années l’estivant, il se sera multiplié jusqu’à l’extraordinaire. Pour l’instant, il se contente de boire le thé sur son balcon mais, n’est-ce pas, il peut bien se faire que, sur son unique hectare, il se mette à l’agriculture, et à ce moment-là, votre cerisaie, elle deviendra heureuse riche, magnifique… »

Texte Barilley-Huon-Benedetti :

« LOPAKHINE. Jusqu’à présent à la campagne il n’y avait que des maîtres et des moujiks mais maintenant en plus il y a les estivants. Aujourd’hui toutes les villes même les plus petites sont entourées de datchas. On peut même dire que dans vingt ans l’estivant se sera multiplié jusqu’à l’extraordinaire. Aujourd’hui il se contente de boire le thé sur son balcon mais il se pourrait qu’il se mette à le cultiver son petit hectare et alors votre cerisaie deviendra heureuse riche magnifique... »

Là encore, notre texte — avec quelques changements — sans rapport avec le russe. Et il y a un contresens. Ce n’est pas un « petit » hectare. Un hectare, ce n’est pas petit. Cela montre qu’ils n’ont rien compris au projet de Lopakhine, qui est de donner à chaque « estivant » de quoi construire une vie prospère pour toute sa famille, et pas de louer des lopins de terre.

*

Le deuxième acte de la version jouée reprend la construction originelle de Tchekhov, que nous avons été les premiers en France à établir (pour la mise en scène de Stéphane Braunschweig, en 1992). La fin de l’acte, une conversation mystérieuse, dans la nuit, entre Charlotta (une femme-homme dont personne ne sait rien) et Firs (que personne ne comprend) avait été refusée par Stanislavski, comme trop obscure… Tchekhov avait alors renversé toute la construction pour terminer en majeur, sur la conversation exaltée entre Ania et Trofimov, qui est présentée dans toutes les autres versions.

Le décalque continue comme ça, avec quelques écarts parfois stupides : par exemple, Iacha, voyant Douniacha, lui dit « petit cornichon ! » — ce qui est la traduction littérale du texte russe : « ogourtchik ». Sauf que, en russe, le « ogourtchik », il est toujours connoté positivement : on dit « molodets kak soliony ogourets » — « un gars aussi bien qu’un cornichon salé »… Et, « petit cornichon », ça veut donc exactement dire ce que nous avons traduit : « À croquer »… et pas « petit cornichon ». — Les « traducteurs » changent donc le texte, reviennent au russe, ils montrent qu’ils lisent le russe. Ils le lisent peut-être, mais ils ne le comprennent pas.

Et puis, à un moment, Lopakhine n’en peut plus de l’inaction de Gaïev, et il lui lance : « Baba vy ! » — Littéralement : « Vous êtes une bonne femme. » En russe, dans le langage commun, ça désigne un type veule, une « femmelette ». Et Barilley/Huon/Benedetti lui font dire : « Vieille tantouze ! »… D’une part, le mot, stylistiquement, est impossible, d’autre part c’est un contresens, et Tchekhov fait bien attention de garder l’ambiguïté — de faire de Gaev un personnage énigmatique, non pas forcément efféminé mais demeuré dans son enfance.

*

Et vient le mystérieux bruit du milieu de l’acte II, repris à la fin de l’acte IV.

Notre texte est celui-ci :

« Ils restent tous pensifs. Silence. On entend seulement Firs qui marmonne tout bas. Soudain résonne un bruit lointain, comme s’il venait du ciel, un bruit de corde qui se casse, un bruit mourant et triste. »

Le texte Barilley-Huon-Benedetti reprend le nôtre et lui ajoute une note en bas de page : « cri du butor étoilé ».

Ce « cri du butor étoilé » mis en note comme si c’était une évidence, et une trouvaille originale, il vient uniquement de Françoise, qui est la seule à avoir identifié ce bruit à partir de son expérience de la campagne à elle, et des lettres de Tchekhov et de ses nouvelles, de la campagne (elle en parle dans sa « Lecture », p. 192 de l’édition Babel) : le cri de cet oiseau, dont Tchekhov parle très souvent, est caverneux. C’est, d’abord, le bruit du creux, le bruit de la maison vide ; le bruit de la mort — et aussi celle de la mort de Tchekhov lui-même, qui mourait de tuberculose quand il écrivait La Cerisaie. Mais le butor est un oiseau tout petit, et qui ne chante que dans le soir, dans les marais — si son chant s’entend à des kilomètres à la ronde, et laisse, comme le dit Lioubov, une « sensation pénible », personne ne peut le voir, et tout le monde se demande ce que c’est. Et puis, ce cri, c’est aussi, l’affirmation d’une esthétique et une polémique, ironique et tragique, avec Stanislavski. Pour être capable de jouer, disait celui-ci, il faut se pénétrer du personnage et se servir de ses propres expériences pour habiter le rôle. Stanislavski posait toutes sortes de questions sur les bruits de la Cerisaie, essayait de reproduire ce bruit tel qu’il était décrit, faisait tomber des marmites dans les cuisines du Théâtre d’Art, et Tchekhov répondait toujours la même chose : « mais c’est écrit ». Et donc, pour être capable de « te pénétrer du monde », apprends d’abord à le connaître, le monde, et à reconnaître le cri du butor étoilé. Mais, quand bien même tu l’aurais reconnu, qu’est-ce que ça peut te donner dans le jeu, si, le magnétophone n’existant pas, tu ne peux pas le mettre en cage et l’obliger à crier tous les soirs à heure fixe ?… — Et il nous a fallu longtemps pour convaincre les metteurs en scène que c’était ça. Le premier à se laisser convaincre a été Alain Françon — ce cri état devenu comme le centre béant de ce spectacle légendaire qu’il a créé à la Colline. Les trois « traducteurs » s’approprient tout cela au détour d’une note.

*

Je vous passe la suite, et les autres actes : c’est toujours pareil. De temps en temps, c’est vraiment très proche ; parfois, il y a des écarts — généralement infondés, quand on regarde le texte russe… En gros, nous avons estimé que notre texte était repris à 70 %.

Le metteur en scène nous écrivait qu’il s’était également servi de la version de Simone Sentz-Michel : nous ne connaissions pas cette version, elle est difficile à trouver (elle est publiée en Russie, aux éditions de langue française Radouga). Nous finissons par l’obtenir et nous voyons que, de fait, là où ce n’est plus notre texte c’est, le plus souvent, cette version-là que les « traducteurs » mélangent à la nôtre — évidemment sans demander les droits non plus. Simone Sentz-Michel serait donc aussi en droit de demander l’interdiction du spectacle.

Nous, nous étions placés devant le fait accompli : il y avait le « remix », et les incohérences. Que fallait-il faire ?

*

Le cas s’était déjà présenté : nous avions été confrontés à une mise en scène de Didier Carette, alors directeur du Théâtre Sorano à Toulouse. Françoise en parle très clairement sur son site, je ne puis que vous y renvoyer[2]. — Nous avions décidé d’assigner ce metteur en scène, qui avait repris notre texte sans vergogne, l’avait, comme il voulait, transformé en le mélangeant avec d’autres traductions, et l’avait signé, empochant les droits d’auteur. Carette avait reconnu ce qu’il avait fait, et accepté de publier sur la page d’accueil du théâtre « une lettre ouverte » dans laquelle nous expliquions ce qui s’était passé, car notre but était d’informer, le public et les tutelles, de poser le problème sur la place publique.

*

Que devions-nous faire ? — Interdire le spectacle ? — Engager une procédure d’urgence, comme nous le conseillait notre avocate ? Nous aurions mis en danger tous les acteurs engagés dans ce projet. Nous aurions mis en danger le Festival des Nuits de Fourvière.

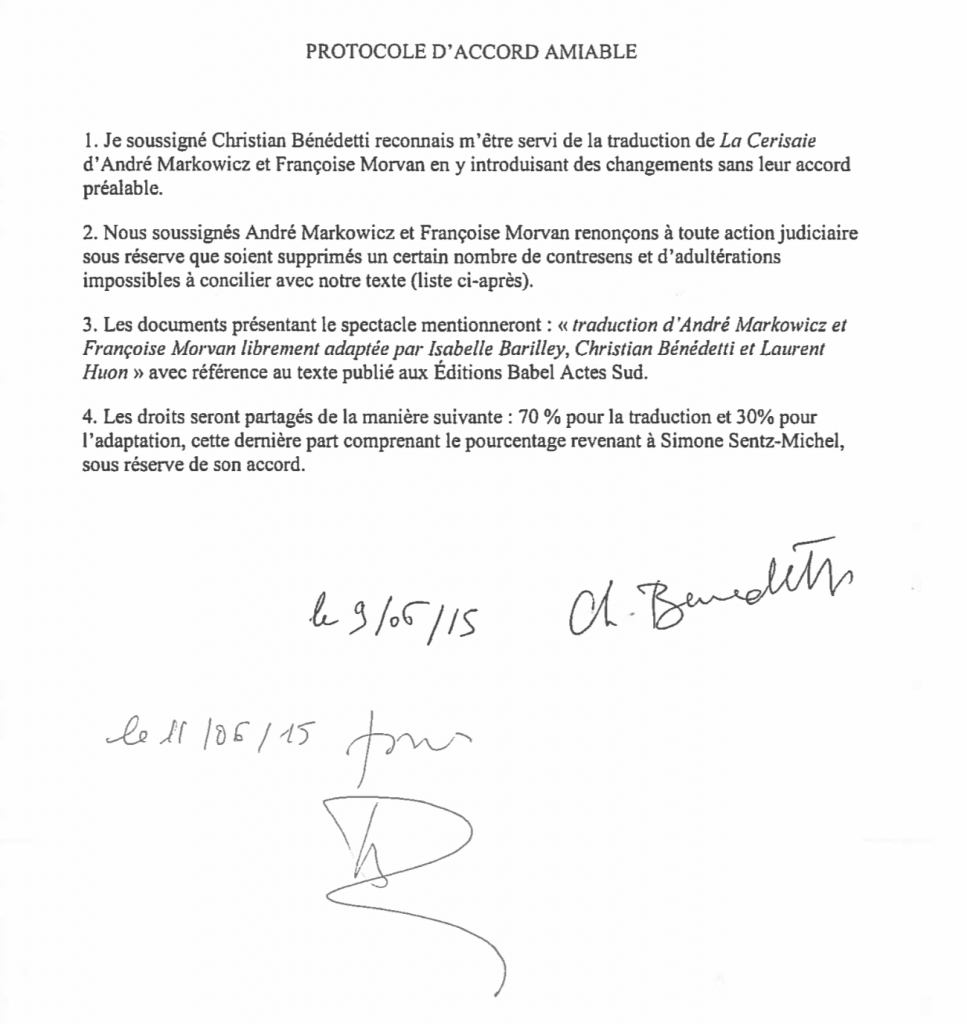

Nous avons exigé la signature d’un protocole d’accord, pour lequel Christian Benedetti a d’abord demandé la confidentialité — qu’il n’a pas obtenue, évidemment. Il ne s’agissait pas seulement d’obtenir un partage des droits, mais d’établir publiquement que nous n’avions pas été prévenus de l’usage qui avait été fait de notre traduction, et, comme il n’était plus envisageable de revenir sur tous les détails du texte joué, de spécifier que le texte avait été « librement adapté » (avec référence à notre édition). Il s’agissait aussi de faire supprimer un certain nombre d’expressions que nous jugions dégradantes, comme cette « vieille tantouze ». Ce protocole a été signé.

Le spectacle se joue en ce moment — sans que nous ayons signé aucune déclaration SACD. Mais le problème n’est pas seulement l’attitude de Benedetti — c’est tout ce qui l’encourage et rend possible le « remix ».

.

.

Acte III

Tchekhov remix, suite et fin

Nous n’avons pas fait de procédure, pour ne pas nuire au Festival des Nuits de Fourvière et aux personnes, acteurs et techniciens, qui auraient subi les conséquences d’une interdiction. Force m’est de constater que le directeur du festival, qui avait en copie quasiment toute la correspondance que nous avons échangée, n’a rien dit, ne nous a jamais écrit, jamais appelés, rien. — Il a dû considérer que le conflit ne le concernait pas. Nous ne lui demandions pas d’y prendre part, évidemment, mais un coup d’œil au texte joué (qu’il devait connaître, en tant que directeur) et à notre traduction (qu’il devait connaître aussi — elle a été jouée une bonne dizaine de fois, et elle est publiée depuis 1992) aurait pu lui montrer qu’il y avait un problème. Que se serait-il passé si nous avions écouté notre avocate — et fait interdire le spectacle ? À vrai dire, j’ai eu l’impression que c’était nous qui dérangions. — La victime qui proteste est toujours coupable, parce que sa protestation porte atteinte à la bonne entente communautaire.

*

Cette impression n’a fait que confirmer ce que nous avons ressenti quand nous avons reçu un mail de Béatrice Picon-Vallin. En fait, si j’ai écrit ces trois chroniques, c’est à cause de ce mail. — Béatrice Picon-Vallin est une des plus grandes spécialistes du théâtre en France — elle est, sans aucun doute, la personne qui a le plus travaillé sur le théâtre de Meyerhold (et pas que celui de Meyerhold — elle vient, par exemple, de publier un grand livre sur Ariane Mnouchkine). Elle a publié les textes de Meyerhold quand ils étaient introuvables, même en russe, elle en a retrouvé des dizaines et des dizaines, elle a étudié ses archives, bref, c’est depuis près de quarante ans, une sommité dans son domaine — et elle va au théâtre, elle rencontre les metteurs en scène et les acteurs, elle connaît tout le monde, en France et en Russie. Moi, je l’ai rencontrée en 1992, quand je travaillais avec Anatoli Vassiliev sur le Bal masqué et elle a toujours suivi mon travail. Du temps où elle enseignait au Conservatoire de Paris, elle m’invitait régulièrement à rencontrer les élèves et à leur parler de traduction et du théâtre russe. Elle a écrit à ma demande une préface à ma traduction du Suicidé de Nikolaï Erdman aux Solitaires Intempestifs.

Elle avait animé, en mars ou en avril dernier, un stage avec Benedetti sur un projet meyerholdien lié à Tchekhov : ces « 33 évanouissements » que Meyerhold avait repérés dans les pièces comiques (un projet pour lequel Benedetti m’avait demandé si j’avais traduit — pas si « nous avions » traduit — les pièces en un acte — elles étaient parues chez Babel, évidemment). Elle avait été invitée à un premier filage de la Cerisaie, elle était là au moment où Benedetti avait reçu le premier message par lequel je lui disais que son texte était une reprise du nôtre, et elle m’avait écrit, sans doute pour essayer d’arranger les choses. Sa lettre me paraît capitale, en ce qu’elle est caractéristique d’un état d’esprit dominant.

« Il me semble, m’écrit-elle, que le texte joué par la troupe de Christian est différent du tien [sic — là encore, Françoise n’existe pas] : il a été travaillé à partir du texte russe (deux comédiens le lisent et le parlent) et avec diverses traductions (la tienne, celle de Sentz, celle de Carrière, de Triolet, de Perros, de Cannac, …) et surtout en situation pendant les répétitions. Il a été travaillé et retravaillé. »

Je passe sur le lapsus au sujet de Perros et Cannac : il s’agit de la même traduction — Georges Perros, qui ne parlait pas russe, travaillait avec Génia Cannac et ils signaient leur traduction ensemble. Béatrice Picon-Vallin connaît parfaitement le texte russe et l’histoire des représentations de la pièce, et ça ne la dérange pas qu’on utilise toutes ces traductions en même temps pour les remixer (sans demander les droits, ça va de soi). « Nous pouvons choisir la traduction qui nous convient le mieux, et même mélanger… », me disait la jeune étudiante. Et Béatrice n’a évidemment pas pris le temps de vérifier la proximité du texte qu’elle a entendu et vu jouer avec le nôtre.

Et pourquoi ça ne la dérange pas ? Parce que, dit-elle, le texte a été travaillé « surtout en situation pendant les répétitions ».

Ce qui est dit là, si je lis bien, tout naturellement, c’est que ce n’est pas le texte qui donne la situation, mais l’inverse : c’est la situation qui donne le texte. Là, nous dépassons, et de très loin, le cas Benedetti. — Je le note en passant : c’est, je crois, le contraire de l’idée des « études » de Stanislavski qu’on imposait à la jeune étudiante. Stanislavski demandait qu’on commence l’étude d’une scène par des improvisations au cours desquelles les comédiens utilisent leurs propres mots, pour arriver, peu à peu, à la compréhension du texte exact de l’auteur, dans la situation. Ici, Béatrice explique, sans même avoir besoin de s’y attarder tellement c’est évident pour elle, que le texte est un matériau, malléable, créé par la situation sur le plateau. C’est au texte de s’adapter. Donc, là encore, nous voilà revenus au règne du « moi maintenant », du « ce qui me convient ». — Et c’est tellement un signe des temps que Béatrice elle-même écrit ça comme une évidence, et comme une qualité. Et ça ne la dérange pas non plus qu’on fasse dire « vieille tantouze » à Tchekhov. Parce que, oui, c’est une évidence. Il y a « le travail au plateau » et le texte n’existe pas.

*

Je dis ça — ce n’est pas vrai.

Molière ou Racine, ou Musset, ou Koltès, ou Beckett — si vous les jouez, vous les jouez, vous ne changez pas une phrase. Vous faites des coupes (pas dans Beckett, qui interdisait qu’on change une virgule de ce qu’il avait écrit) — vous déplacez des scènes, mais, d’une façon ou d’une autre, vous ne changez pas les phrases, vous ne récrivez pas le texte (certes, je connais un certain nombre de, disons, malotrus, qui changent un peu Molière et touchent les droits de Tartuffe, en tant qu’adaptateurs…). Si vous jouez un auteur français contemporain, je pense que vous faites pareil : vous ne changez pas une phrase de Vinaver, de Grumberg, de Fabrice Melquiot et ou de David Lescot. — Quand vous avez la chance de travailler avec des « auteurs vivants », si telle ou telle phrase de leur texte vous pose problème, vous leur demandez avant de mettre un mot à la place d’un autre, et je suis sûr qu’ils sont ouverts au dialogue.

*

Pourquoi change-t-on si facilement le texte d’une traduction ? — Parce que c’est une traduction, et que l’auteur d’une traduction n’est pas considéré comme un auteur. Il est un employé, un prestataire de services, quelqu’un qui reçoit et qui cherche des commandes, et donc quelqu’un qui n’est pas enclin à protester contre l’usage abusif qui pourrait être fait de son travail, dès lors que protester implique de tarir une source de revenus. Et puis, d’un autre côté, les traducteurs n’ont pas encore l’habitude d’être impliqués dans la vie du théâtre : combien sommes-nous, dites-moi, pas seulement à toucher des droits « d’auteur » au théâtre, mais à rencontrer les équipes de théâtre, à travailler directement avec elles ? — De plus en plus, mais pas assez.

Un détail caractéristique : nous, nous avons reçu le Molière de « l’adaptateur » en 2006 pour notre traduction de Platonov, mise en scène par Alain Françon — après Georges Lavaudant, Claire Lasnes-Darcueil et Jean-Louis Martinelli —, mais, quand la cérémonie des Molières a été reprise, le Molière des « adaptateurs » avait disparu — et ce mot, « adaptateur », toujours utilisé par la SACD, il est lui-même la voie royale à tous les abus, puisque la traduction est mise statutairement sur le même plan que l’adaptation, c’est-à-dire le fait de transformer un roman en pièce de théâtre, ou d’ajouter une scène moderne à un classique, pour « l’actualiser », et toucher les droits au passage. — Et ce n’est pas le Molière en lui-même qui compte, vous comprenez bien.

C’est cette situation-là qu’il faut changer.

*

Pour conclure :

1) Un traducteur est, par essence, un interprète. Cela signifie qu’il ne peut prétendre à aucune vérité exclusive, à aucun droit de propriété sur l’auteur dont il remplace les mots par les siens. Mais un interprète construit son interprétation, et c’est ce qui la rend unique. Il ne viendrait à personne l’idée de publier des sonates de Beethoven dans lesquelles un mouvement serait celui de Maria-Joao Pires, un autre de Horowitz, un troisième de Y et un dernier de Z avec remix interne des interprétations. Ce qui vaut pour la musique vaut pour les mots au théâtre — c’est une évidence, mais personne ne le dit. Rares, j’ai l’impression, sont ceux qui enseignent dans les écoles de théâtre cette vérité première.

2) Nous sommes, au même titre que n’importe quel autre auteur français vivant, des « auteurs contemporains ». Nous écrivons, Françoise et moi, chacun à sa façon, aussi bien des textes pensés à l’origine en français que des textes pensés à l’origine dans une autre langue, et qui demandent donc d’être transposés dans la nôtre pour être lus. Dans les deux cas, notre travail est un travail sur la langue française, et, si nous sommes écrivains, cela signifie que nous ressentons chaque texte comme un organisme (c’est-à-dire un tout aussi cohérent et complexe que possible) et que nous sommes — ou devrions être — capables de justifier le moindre mot que nous avons écrit. Nous sommes heureux d’expliquer, heureux, le cas échéant, de corriger — et Dieu sait si nous avons travaillé avec des acteurs et des metteurs en scène qui nous ont permis de nous améliorer ! Mais la propriété intellectuelle s’applique à une traduction comme à un texte qui n’est pas traduit.

3) Le traducteur, employé, fournisseur de services, n’a généralement aucune visibilité, aucun pouvoir. Il se trouve que, cette visibilité, je l’ai. On me l’a assez reproché, d’ailleurs — y compris chez mes collègues traducteurs. Cela fait que, d’une façon ou d’une autre, on peut m’entendre. Il serait donc honteux que je me taise. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé, Françoise et moi, chaque fois que nous serions confrontés à ces abus, à ce mépris, de porter la chose sur la place publique.

*

Et, pour conclure la conclusion, au moment où je terminais ce cycle de chroniques, j’ai vu que la jeune fille qui m’avait écrit participe à la production d’un Idiot de Dostoïevski qui se monte à Bruxelles (il y aura quatre épisodes). Cet Idiot « librement adapté » du roman, est présenté par cette phrase : « Il faut du reste remarquer que tous, ils perdaient quelque peu leurs repères quant à la perception des frontières et des limites de leur pouvoir et le fait de savoir si réellement, à présent tout était vraiment permis. » — J’ai l’impression que, si Dostoïevski a écrit ça, il l’a écrit en russe, et que c’est moi qui ai mis cette phrase (et quelques autres) en français. Ouvrez la page 970 du Thésaurus Dostoïevski tome 3.

Le générique du spectacle vous cite la metteuse en scène, la dramaturge, la scénographe, l’auteur des lumières et des costumes, l’assistante plateau.

Moi, non seulement mon nom n’apparaît pas, mais personne n’a demandé mon autorisation pour jouer… ce qui doit être un « mix » à partir de mon texte. Et, j’en suis sûr, personne n’a demandé non plus à Actes Sud… Et personne, dans leur école ni ailleurs, ne leur a dit, à ces jeunes gens, que, s’ils ne le faisaient pas, ils étaient des voleurs.

© André Markowicz

[1] Une première version de cet article a été publiée en trois parties sur la page Facebook d’André Markowicz les 25, 26 et 28 juin 2015. Elle a ensuite été publiée par la revue de l’ATLF.

*

PETITE NOTE COMPLÉMENTAIRE

2018. Après quelques mois, C. Benedetti et ses deux acteurs ont remis un nouveau bordereau à la SACD indiquant qu’ils étaient derechef les traducteurs : pas de problème, la SACD a enregistré leur demande comme si de rien n’était et ils ont continué de jouer en touchant les droits.

*

LA MÉTHODE BENEDETTI

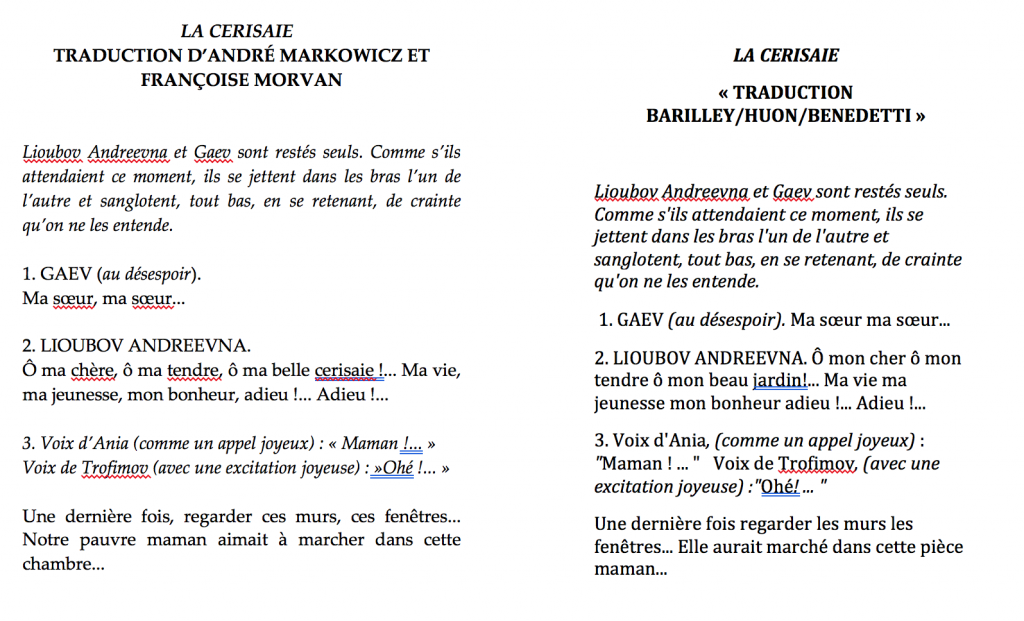

Pour illustrer la méthode Benedetti, je donne ici, à droite, les dernières pages de sa « traduction » avec, à gauche, notre texte tel qu’il est paru chez Actes-sud.

.

Voici les commentaires que ces quelques lignes appellent :

1.GAEV (au désespoir). Ma sœur ma sœur…

Comme dans l’ensemble du texte, la ponctuation, élément essentiel de la respiration du texte de Tchekhov, a été laminée, ce qui constitue en soi un contresens et une interprétation radicalement faussée du texte de Tchekhov.

2. LIOUBOV ANDREEVNA. Ô mon cher ô mon tendre ô mon beau jardin!… Ma vie ma jeunesse mon bonheur adieu !… Adieu !…

Ici encore, tout le texte est faussé par la destruction de la ponctuation. La Cerisaie est changée en jardin, contresens donnant une tonalité petite-bourgeoise à une pièce qui ne peut se comprendre sans la présence immense de la Cerisaie et sa blancheur. En russe, on ne peut désigner la Cerisaie que sous le nom de « jardin (ou parc) aux merises » (ici, parc est employé seul comme souvent dans la pièce pour désigner l’ensemble de la Cerisaie). Le fait d’employer « le jardin » amène ailleurs des absurdités comme « qu’on n’abatte pas le jardin» ou « on vendra le jardin pour dettes».

3.Voix d’Ania, (comme un appel joyeux) : « Maman ! … « Voix de Trofimov, (avec une excitation joyeuse) : »Ohé! … «

Une dernière fois regarder les mursles fenêtres… Elle aurait marché dans cette pièce maman… GAEV. Ma sœur ma sœur !…

Voix d’Ania : « Maman! … » Voix de Trofimov : »Ohé! … «

LIOUBOV ANDREEVNA. Nous arrivons !…

Ils sortent.

— « les murs les fenêtres » :

Le texte russe donne bien « ces murs, ces fenêtres ». La modification est une adultération.

— « Elle aurait marché dans cette pièce maman »

La phrase russe, très touchante, dans sa simplicité, est rendue ridicule et incorrecte au mépris du sens qui indique bien, soulignant la durée perdue : « Notre pauvre maman aimait à marcher dans cette chambre… ». Il y a là un contresens sur un élément essentiel de la pièce, qui est l’émergence du temps. A cet endroit, et dans une pièce si précisément et si intelligemment construite sur les résurgences du temps, précéder à cet écrasement sous le signe du conditionnel revient à laminer le réseau essentiel.

— « Nous arrivons ».

La tonalité littéraire introduite est conforme au mot à mot mais d’une lourdeur contraire à l’esprit de la situation.

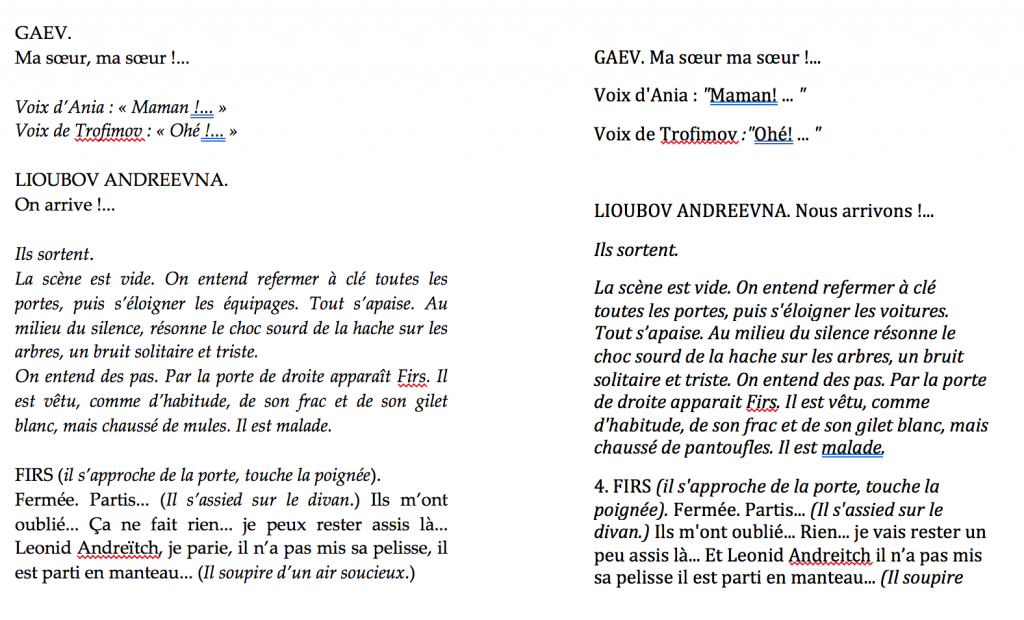

4. FIRS (il s’approche de la porte, touche la poignée). Fermée. Partis… (Il s’assied sur le divan.) Ils m’ont oublié… Rien… je vais rester un peuassis là… Et Leonid Andreitch […]il n’a pas mis sa pelisse il est parti en manteau… (Il soupire d’un air soucieux.) Dès qu’on a le dos tourné… C’est jeune et vert !(Il marmonne quelque chose qu’on ne peut pas comprendre.) Et la vie elle est passée comme si je n’avais même pas vécu... (Il s’allonge.) Je vais m’allonger… Tu n’as plus la moindre petite force […]il te reste rien rien de rien… Et toi l’inapte! … (Il reste couché, immobile.)

On entend un bruit lointain, comme s’il venait du ciel, le bruit d’une corde cassée, mourant, triste. Le silence se fait, on entend seulement, loin dans le jardin, la hache qui cogne sur un arbre.

« Rien… je vais rester un peu assis là »

Contresens. Le terme russe « nitchevo » ne veut pas dire « rien » dans le contexte.

« C’est jeune et vert »

Fausse traduction littérale absurde en français.

« Et la vie est passée »

Intonation fausse.

« comme si je n’avais même pas vécu »

Contresens absolu : Tchekhov a bien pris soin d’effacer le « je ». et tout le sens de la pièce est ici rendu plat et vulgaire au moment où il devrait être le plus léger et délicat

« Je vais m’allonger »

Absurdité. Il y a précisément une nuance entre « je peux rester assis là » et « je vais rester un peu couché ».

« Tu n’as plus la moindre petite force »

Fausse traduction littérale montrant une méconnaissance du russe populaire. Le mot russe traduit par « petite force » est un mot paysan présent dans les chansons populaires, intraduisible en tant que tel et qui devient absurde en français quand il est transposé littéralement.

« Et (sic) toi l’inapte ! »

« Inapte » est ridicule pour l’un des motifs essentiels de La Cerisaieet qui a été choisi par Tchekhov pour clore sa dernière pièce. Le terme ne correspond même pas au russe, terme populaire, imagé, simple et touchant.

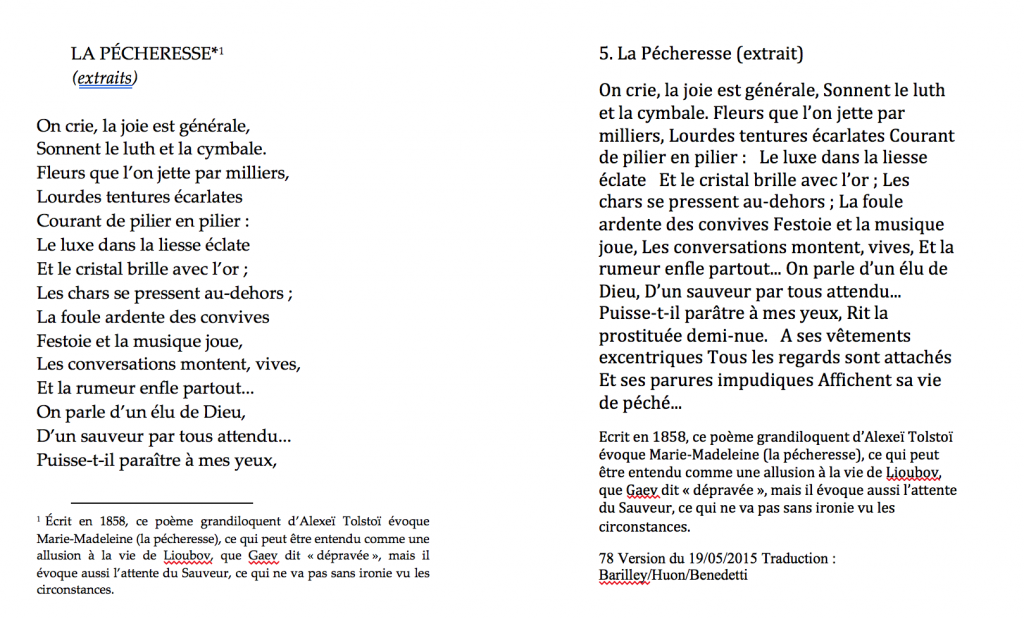

La Pécheresse (extrait)

La traduction de ce poème (qui ne figure pas in extenso dans la pièce) a été demandée à André Markowicz par Alain Françon pour sa mise en scène de La Cerisaie au Théâtre de la Colline. Il n’existe qu’une seule traduction française de ce poème qui a ici été mis en prose. La note rédigée par Françoise Morvan pour l’édition Babel est reprise mot pour mot et attribuée à « Barilley/Huon/Benedetti ».

Au total, le plagiat est une trahison du texte — pas seulement de la traduction mais du texte de Tchekhov.

C. Benedetti entend donner sur la même base une « intégrale Tchekhov ».

Le spectacle est d’une vulgarité confondante, l’exercice consistant à mouliner du Tchekhov à toute allure en s’agitant beaucoup.

Les tutelles, les directeurs de théâtres et les critiques ne voient là rien à redire. La SACD est avertie du problème, l’ATLF aussi, mais l’auteur plagié n’a d’autre recours que d’assigner.

Nous avons de longue date signalé ce problème qui prend une ampleur croissante, mais rien n’a été fait pour tenter de venir en aide aux auteurs plagiés.