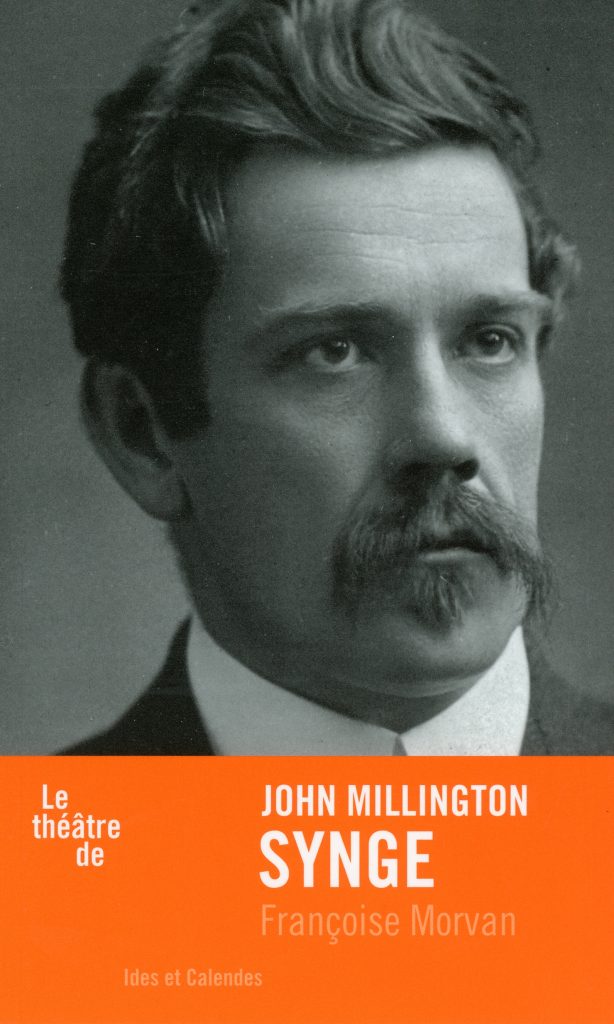

John Millington Synge (1871-1909) est un auteur mal compris, mal édité, souvent mal joué en France. La meilleure façon de le connaître était, naguère encore, d’aller voir le site où étaient visibles les photographies qu’il avait prises dans la campagne irlandaise mais, ce site ayant été fermé, il ne reste qu’à se consoler avec quelques-unes de ses vues des îles d’Aran.

J’aurais voulu situer son théâtre comme part d’un grand livre d’images mais je n’en ai pas eu l’occasion.

À ma grande surprise, j’ai découvert que j’avais eu à répondre à quantité de questions au sujet de ma traduction du théâtre de Synge…

…et j’ai retrouvé des entretiens, parfois très longs, ainsi celui qui m’avait été demandé voilà quelques années par une étudiante, Agnès Fourtané, pour un mémoire ou pour une thèse dont, par la suite, je n’ai rien su.

L’entretien m’a semblé intéressant mais je dois tout de même noter qu’une donnée de base est totalement passée sous silence : Synge est drôle.

TRADUIRE SYNGE

Pourriez-vous me dire quelques mots sur votre parcours de traductrice ?

FRANÇOISE MORVAN. Je ne me considère pas du tout comme une traductrice. J’ai traduit des textes mais pas dans une perspective que l’on puisse dire « professionnelle », pas avec l’intention d’en faire un métier, d’exercer un pouvoir quelconque ou simplement de poursuivre la tâche puisque, de fait, au moment où la traduction devenait une tâche, j’ai toujours pu passer à autre chose : écrire des textes, que j’ai publiés ou non, des essais, comme Le Monde comme si, pour faire le point sur un sujet qui me semblait d’une actualité brûlante, ou éditer des textes d’auteurs qui me semblaient ouvrir des voies libres… Ceux d’Armand Robin, par exemple, un auteur qui m’a occupé pendant de longues années. Ce qui m’a bouleversée quand, encore lycéenne, j’ai découvert le travail d’Armand Robin (né, comme moi, à Rostrenen, une petite ville du centre de la Bretagne) qui a traduit, d’une vingtaine de langues, des textes d’une centaine de poètes, c’était la manière de faire éclater les frontières entre critique, traduction et poésie dite personnelle en faisant de l’œuvre « personnelle » le lieu même d’une entreprise de désappropriation. J’ai soutenu une thèse d’État sur le sujet et je ne voudrais pas avoir l’air d’en faire une synthèse hâtive, mais l’expérience d’Armand Robin, en ce qu’elle avait de fragile, de novateur, a été à la source de tout ce que j’ai pu faire, même si je n’ai jamais adopté ses méthodes de traduction… On a voulu voir en Robin un avatar du poète maudit, sacrifiant son œuvre de créateur à la besogne inférieure de traduction (le traducteur n’étant, selon la mythologie romantique, qu’un artisan mettant son savoir-faire au service du génie du poète, lui-même au service de l’œuvre dictée par la voix de Dieu). C’est encore cette interprétation de son travail qui est imposée actuellement par des éditions qui lui font dire ce qu’il ne voulait pas dire : on vient de rééditer dans la collection Poésie/Gallimard son unique livre de poèmes, Ma vie sans moi, en supprimant toute la partie traduite du volume et en faisant des fragments retrouvés après sa mort une pseudo-œuvre de poète, sous le titre inventé du Monde d’une voix… Pourtant, en 1990, dans le prolongement de ma thèse, j’avais donné aux éditions Gallimard une édition de ces textes (Fragments) en montrant à quel point les poèmes « personnels » étaient des fragments d’articles critiques et de traductions. Ce qui pouvait encore être entendu en 1990 ne peut plus l’être, et pourtant, c’est bien en une telle expérience, visant à faire éclater les limites des genres, que ce que Robin appelait la « non-traduction » peut trouver sa force et permettre d’échapper au commerce littéraire. Long détour pour en venir à ce qui était (et qui est) pour moi l’essentiel : une expérience comme celle d’Armand Robin me semblait pouvoir permettre d’échapper au jeu littéraire tel que les règles en sont définies par un petit milieu reclus, se reproduisant sans fin, et vouant sans fin à la même perdition ceux qui s’y laissent prendre. La traduction a toujours été pour moi une voie de traverse, ramenant à un travail d’écrivain, mais de manière imprévisible, totalement libre, et c’est cette liberté qui comptait.

Comment en êtes-vous venue à la traduction ?

FRANÇOISE MORVAN. Je n’y suis jamais venue puisque je ne fais que traverser la traduction pour explorer des domaines qui se répondent. J’ai toujours traduit — il m’est arrivé, au lycée, de refaire le texte d’une version quand, par miracle, il me plaisait, pour voir comment il pouvait reprendre vie en français, j’ai traduit Thoreau, Sylvia Plath, pour des raisons personnelles… Ensuite, bien sûr, la rencontre d’André Markowicz qui est, lui, un vrai traducteur, a été déterminante. C’est grâce à Robin, d’ailleurs, que je l’ai rencontré : les textes de Robin ayant été soustraits aux éditions Gallimard, j’avais pensé que, pour au moins exposer la situation de blocage à laquelle toute recherche était vouée, la seule solution était de soutenir une thèse. Or, pour mener à bien ce travail, je devais trouver un informateur fiable pour chacune des langues employées par Robin pour ses traductions majeures — l’arabe, le chinois, le hongrois et surtout le russe qui était pour lui comme une langue maternelle substitutive. Ayant lu toutes les traductions existantes de poèmes d’Essénine, Blok, Pasternak, Maïakovski, j’ai constaté que les traductions d’André Markowicz étaient, de loin, les meilleures. Il était alors étudiant mais avait déjà une œuvre impressionnante à son actif — tout le monde d’ailleurs me parlait de lui comme d’un petit vieux reclus dans ses travaux d’érudition. Je lui ai écrit pour lui proposer de relire les traductions d’Amand Robin, qu’il a jugées aberrantes, et, du coup, je lui ai proposé de retraduire ces poèmes pour le numéro de la revue Obsidiane sur Armand Robin que je dirigeais. Nous avons commencé et poursuivi notre collaboration dans le désaccord total sur tout sujet et en trouvant pourtant à chaque fois dans les affirmations de l’autre un début de vérité permettant peut-être d’engager une réflexion… Bref, après les poèmes de Pasternak, nous avons commencé à traduire les récits de Rémizov, auteur traduit par Robin pour lequel je nourrissais la plus grande vénération (l’éditeur a touché la subvention mais n’a jamais publié le texte), puis, des poèmes de Pasternak (jamais terminés), des nouvelles de Tchekhov, et son théâtre complet…

Qu’avez-vous traduit d’autre que le théâtre de Synge ?

F. M. Avec André Markowicz, le théâtre de Tchekhov, son unique roman, Drame de chasse, des nouvelles, éditées ou pas, des contes d’Afanassiev et Le Songe d’une nuit d’été. À partir d’un mot à mot d’André mais toute seule, des livres pour enfants de Marchak et de Mikhaïl Iasnov. Toute seule, de l’ancien français, les Lais de Marie de France, La Farce de maître Pathelin, des poèmes de Villon, de Rutebeuf, de Charles d’Orléans ; du breton, les contes de Luzel (dont les carnets de collectage, avec Marthe Vassallo), des contes, des complaintes, des chansons, plus un grand nombre de textes politiques, issus, pour la plupart, de la presse collaborationniste bretonne ; de l’anglais, des pièces de Sean O’Casey et d’Eugene O’Neill, des comptines, des poèmes, des livres pour enfants (deux livres de Shel Silverstein). Je devais traduire les poèmes complets de Sylvia Plath pour Gallimard mais je me suis trouvée court-circuitée et le recueil Arbres d’hiver est tout ce qu’il reste de l’expérience. J’ai aussi traduit, à la demande de Bruce Myers et Natasha Parry, The Faith Healer de Brian Friel, mais un traducteur a négocié l’exclusivité des droits de Friel et, du coup, sa traduction est seule autorisée pendant 70 ans et la mienne interdite — pratique courante de certains traducteurs (ou éditeurs) qui a valu à Synge et Tchekhov d’être emmurés pendant cinquante ans (et les sociétés d’auteur ont obtenu depuis une rallonge de vingt ans) dans des traductions désastreuses… J’ai aussi fait ce qu’on pourrait appeler des adaptations, mais ce n’est pas vraiment ça, et transposition ne conviendrait pas mieux : d’une pièce de théâtre populaire breton en douze actes et deux journées, j’ai fait un spectacle chanté ; du Songe d’une nuit d’été une sorte de mystère, Le Jeu du Songe, et j’ai « traduit » la Navigation de Brendan en ne gardant du texte du Moyen Age que les images qui avaient, pour moi une sorte d’évidence poétique (le texte est paru dans le dernier numéro d’Europe où j’évoque un cette expérience). En ce moment, je transpose un conte breton et une complainte en les intégrant tels quels, puis en les retravaillant, en breton et en français, pour un musicien. Tout cela n’a aucune cohérence apparemment, j’en suis bien consciente, mais se fait écho : j’ai traduit Rémizov, grâce à André Markowicz, parce que je trouvais dans ce qu’Armand Robin m’avait fait connaître, un prolongement de ce que j’écrivais alors, et il me paraissait miraculeux qu’un auteur né à Rostrenen m’ait permis de trouver dans cette époque de la Russie perdue quelque chose qui paraissait répondre si précisément à ce que j’avais cherché dans les contes bretons…

Comment la traduction du théâtre de Synge s’inscrit-elle dans ce parcours ?

F. M. Vu qu’il n’y a pas de parcours, elle ne s’inscrit dans rien, sinon peut-être une sorte d’ensemble éclaté progressant par étoilures. Il se trouve que notre traduction de La Cerisaie avait été appréciée — et, de fait, même si nous y avons apporté un millier de changements lorsqu’elle a été mise en scène par Alain Françon à la Comédie française, elle avait, pour la première fois, une rigueur, une légèreté dans la précision que nous n’avons pas toujours retrouvées après. On nous a demandé ce que nous souhaiterions voir représenter au Théâtre national de Bretagne. J’avais proposé le théâtre de Tanguy Malmanche, Gurvan, ar marc’hek estranjour… Échec, mais, du coup, le TNB, dans son souci de faire celte, a proposé à Mathias Langhoff, de monter une pièce d’O’Neill, Désir sous les ormes. Seul problème : à trois semaines du début des répétitions, le metteur en scène se rendait compte que la traduction autorisée, celle des éditions de l’Arche, était injouable. On m’a suppliée de bricoler une traduction dans l’urgence. Mais c’était impossible. Pas un mot de la traduction publiée par les éditions de l’Arche ne tenait. Et d’ailleurs, le texte semblait intraduisible : O’Neill avait transposé l’anglais que parlaient les immigrants irlandais, habitués à penser en gaélique. En manière de plaisanterie, je me suis mise à transposer l’anglo-irlandais de Synge dans le français que l’on parlait autour de moi à Rostrenen — un français pensé en breton, une vraie langue de plouc, qui nous désignait au ridicule dès que nous en retrouvions les inflexions ou les tournures (j’ai évoqué la chose dans Le Monde comme si : le partage entre ceux qui possédaient le bon français et les autres était comme une muraille infranchissable). Et, de fait, c’était ça. La langue de l’exclusion, du partage interdit, de la violence faite à l’intérieur — d’autant plus que la terreur pouvait venir du breton mal parlé, du français mal appris, comme du gaélique oublié, de l’anglais redouté… Tout cela, pour peu qu’on sache en jouer, pouvait être hilarant ou faire venir les larmes aux yeux, et peut-être, au moment où l’on pensait avoir été le plus lamentable, montrer la plus grande vérité, et peut-être, au moment où l’on pensait avoir capté l’essentiel, se montrer faux… J’avais commencé par la parodie, puis je me suis prise au jeu, me disant que mettre sur une scène nationale cette langue indigne était peut-être une sorte de vengeance légitime, car j’avais beaucoup d’affection pour ceux qui, dans ma famille, étant illettrés, parlaient cette langue étrange, et disaient, selon moi, cent mille fois plus de choses que les nantis de la famille, confits en dévotion — Synge a dû passer par là et le fait de donner une dignité à ce sabir en voie de disparition était vraiment quelque chose de violent, comme une liberté prise, une justice rendue… Quand j’ai commencé à traduire le grand monologue d’Ephraïm Cabot sur les pierres, cette langue biblique dans laquelle il se trouve enfermée, et chaque mot est une pierre qui va revenir, sans fin, j’ai senti que je n’avais plus le choix de continuer ou pas : j’étais, moi aussi, captive. J’ai alors rebasculé la perspective et je suis partie de l’anglais pour influencer les structures du breton, ce qui était devenu comme miraculeusement possible puisque, étant dans un système dont l’auditeur ne percevait pas les règles, je pouvais modeler la langue à ma guise et définir moi-même mes propres règles. Cette fois, c’était vraiment une recréation, un vrai travail de poésie, et je voulais savoir jusqu’où ça irait. Je pensais, au début, que le résultat serait trop étrange, trop étranger aussi à la tradition française, pour être accepté, mais j’ai procédé à des lectures à haute voix avec Françoise du Chaxel, la meilleure spécialiste d’O’Neill, qui, dirigeant alors le TNB, était à l’origine de la commande, et avec un écrivain américain qui a lu, relu, écouté la scansion du texte avec moi. Loin de me censurer, au contraire, ils m’ont tous les deux encouragée à poursuivre avec un enthousiasme communicatif. Et les comédiens ont accepté d’office cette langue, au point qu’au bout d’une semaine, même à la pause, tout le monde parlait franco-breton. Et le public aussi, puis les instances mystérieuses des Molière, puisque la traduction a été aussitôt nominée. Seulement, hélas, O’Neill est la propriété des éditions de l’Arche qui ont acheté les droits exclusifs de son théâtre et l’ont fait traduire. Les éditions de l’Arche, qui ont acheté ainsi un grand nombre d’auteurs, autorisent la retraduction mais exigent 80% des droits pour leur traduction non jouée et versent 20% des droits au traducteur qui permet à la pièce d’être jouée. Elles peuvent aussi lui interdire de publier sa traduction, le succès des représentations leur permettant, bénéfice annexe, d’écouler leur stock de traductions non jouées. C’est ce qui s’est passé. Même nominée pour les Molière et mise à l’étude, je ne sais pas à partir de quels textes, en diverses universités (au Canada, notamment) ma traduction a été et est toujours interdite de publication.

Pourquoi avoir traduit Synge ?

F. M. Dès lors qu’O’Neill n’avait fait que systématiser la langue du théâtre de Synge, qui m’était, en fait, beaucoup plus proche qu’O’Neill, j’ai décidé de traduire tout son théâtre, à titre d’acte de résistance d’abord, et aussi pour voir dans quelle mesure cette langue que je retrouvais était transposable en instrument de poésie. Le pari était, cette fois, de chercher des solutions qui soient valables pour toutes les pièces, des farces aux drames, y compris Deirdre, en vérifiant, en quelque sorte, par l’écrit, ce que j’avais pu vivre dans la campagne autour de Rostrenen, en un temps où je faisais une expérience assez proche de celle de Synge. Et de faire la jonction entre une expérience d’écriture, épuisante (puisqu’il avait fallu travailler en deux semaines), traumatisante (vu la censure de l’éditeur) mais passionnante, et une expérience de vie — que j’avais déjà résumée, longtemps auparavant, dans une note de lecture sur Les îles d’Aran.

Et pourquoi son théâtre, et uniquement son théâtre ?

F. M. Je n’ai jamais eu l’intention de traduire son théâtre et seulement son théâtre. Bien au contraire. En préface, j’indique que mon but ultime est de traduire Synge en Villon comme il a traduit Villon en lui-même et de donner une version française de ses poèmes français traduits en anglo-irlandais, ce dont je propose un exemple (mais j’en ai traduit d’autres). J’ai aussi publié à la fin de chaque volume paru aux éditions Folle Avoine, les textes de Synge que j’appelle les « textes premiers », ceux qui ont donné lieu ensuite aux pièces. J’avais préparé une édition de ses notes de voyage dans les îles d’Aran ou le Wicklow, en vue de faire comprendre comment son théâtre était né de ces notes, incluant l’anglo-irlandais dans l’anglais banal, mais les éditions Actes sud à qui j’avais proposé le projet n’ont pas été intéressées et, en 1996, lors de la « saison irlandaise » en France, les bourses de traduction ont été attribuées à des traducteurs qui ont tout traduit en français standard. J’ai donc renoncé à publier mes traductions. Peut-être un jour un éditeur se trouvera-t-il. À l’origine, j’aurais voulu, au contraire, donner à lire toute l’œuvre de Synge dans sa continuité, avec toutes les illustrations possibles… Hélas, comme, ensuite, j’ai été prise par l’affaire Luzel, que j’évoque dans Le Monde comme si, et qui éclaire d’ailleurs sous un jour on ne peut plus actuel les problèmes rencontrés par Synge en Irlande, j’ai capitulé.

Pourquoi avoir traduit le théâtre de Synge au moment précis où vous l’avez fait ?

F. M. J’aurais pu le traduire à n’importe quel autre moment ; il s’est trouvé simplement que l’interdiction de publier ma traduction de Désir sous les ormes m’a incitée à résister par les seuls moyens qui étaient en mon pouvoir. Comme d’ailleurs, à ce moment-là, j’avais en cours l’édition des œuvres de Tanguy Malmanche, et qu’il y a là deux expériences complémentaires, ce travail avait une certaine cohérence.

Pourquoi ne pas avoir traduit When the Moon has Set ?

F. M. J’ai traduit la pièce avec ennui, et même une sorte d’aversion, et, pensant que Synge n’aurait pas voulu la voir figurer dans son théâtre, j’ai préféré ne pas la publier.

Dans quel ordre avez-vous traduit les pièces ?

F. M. J’avais commencé par traduire Le Baladin, parce que j’avais le texte anglais à la maison, et, miracle, la traduction à peine achevée m’a été demandée par un metteur en scène (Philippe Adrien). J’ai eu la chance de pouvoir la mettre en jeu avec des comédiens prodigieux (Jacques Gamblin, dans le rôle de Christy, et Françoise Bette, dans le rôle de la veuve Quin). C’est en écoutant, réécoutant, cherchant avec les acteurs, que j’ai peu à peu corrigé le texte. Synge est plus fin qu’O’Neill. Il faut trouver des solutions qui fassent mouche dans des contextes très différents, voire opposés… Heureusement, j’avais des soutiens enthousiastes avec ces comédiens, qui s’étaient, eux aussi, d’emblée approprié cette langue. Quand je lis sous la plume d’étudiants amenés à produire des mémoires sur les traductions de Synge que cette traduction est une création intellectuellement bien pensée mais qui doit laisser les comédiens trop déroutés pour pouvoir être jouée, je me dis qu’il y a un vrai fossé entre l’enseignement universitaire et le théâtre… Le spectacle de Philippe Adrien aurait dû être retravaillé, affiné, repensé. Il a été abandonné après sa création à Rennes. La même aventure m’est arrivée avec la mise en scène d’André Engel à l’Odéon, qui a pourtant connu un grand succès : la critique s’est déchaînée contre le metteur en scène et s’est montrée dithyrambique à l’égard de ma traduction, alors que le metteur en scène n’avait pas voulu que j’assiste, même une seule fois, au travail… J’ai continué de traduire le théâtre de Synge, pour moi-même, et, cette fois, par ordre chronologique, en partant de L’Ombre de la vallée qui était ma préférée, en trouvant chaque fois des comédiens pour la lire, voire la mettre en jeu, avant de la publier — mais ce n’est qu’après publication que des metteurs en scène ont eu l’idée de monter ces pièces et que j’ai pu revoir la traduction au fil des répétitions.

Vous avez écrit qu’il vous semblait nécessaire de traduire toutes les pièces ensemble, comme un long poème. Pourriez-vous revenir sur cette idée ?

F. M. Le théâtre de Synge est né d’une langue qui en est aussi le sujet principal ; ses pièces sont autant de variations sur cette langue, mise en œuvre de manière tantôt tragique, tantôt comique, sans que le tragique cesse d’affleurer dans le comique et vice-versa. Comme Synge l’explique à son traducteur allemand, dans son théâtre tout est bâti sur la récurrence. Étant musicien à l’origine, il travaillait sur la variation, la reprise, le thème, et ce qui est passionnant est de traiter son œuvre entière, pas seulement son théâtre, comme la symphonie d’une vie prise dans un monde en train de basculer.

Pour Le Baladin, vous avez écrit avoir travaillé avec Philippe Adrien, mais non pour lui. Pourriez-vous préciser quelle a été la nature de votre collaboration, et dans quelle mesure Philippe Adrien a pu influencer votre traduction ?

F. M. Il m’est arrivé de travailler avec un metteur en scène mais jamais pour un metteur en scène, même s’il me commande une pièce que je n’aurais jamais écrite ou traduite sans lui. Je remets une proposition, pour moi encore non fixée, avec des questions en attente. S’il le souhaite, nous travaillons ensemble et nous élaborons des hypothèses de solutions que nous soumettons, dans un deuxième temps, aux comédiens au cours du travail « à la table ». S’il ne le souhaite pas, nous soumettons directement le texte aux comédiens, puis nous mettons la pièce en jeu et nous observons ce que ça donne sur le plateau. Et, après une ultime séance de confrontation, je disparais, en restant à l’écoute de toutes les questions. Mon rôle à moi, c’est de fournir un texte écrit que j’assume (et que je publie, si tout se passe normalement). Je ne peux pas orienter ensuite le travail du metteur en scène. Dans le cas du Baladin, ça s’est passé comme ça avec Philippe Adrien. D’autres metteurs en scène ont pris mon texte et ne m’ont posé aucune question. Le Baladin se joue en ce moment à Bruxelles dans ma traduction et je viens de découvrir par hasard qu’une rencontre a lieu ces jours-ci, peut-être aujourd’hui même, autour du texte, mais personne n’a eu l’idée de m’interroger ou de m’inviter. J’ai travaillé avec de nombreux metteurs en scène ; certains d’entre eux, comme Alain Françon, grâce aux questions rigoureuses et précises posées sur le texte, ont permis d’améliorer considérablement nos traductions de Tchekhov sans pour autant exercer la moindre influence sur la traduction ; en cas de désaccord avec certaines de ses propositions, le texte joué était différent du texte publié qui seul faisait foi, voilà tout. Philippe Adrien n’a pas plus exercé d’influence que les metteurs en scène avec lesquels j’ai travaillé par la suite. Trop de traducteurs produisent des adaptations destinées à servir une mise en scène au risque de trahir le texte, et trop de metteurs en scène pillent des traductions pour faire des adaptations au goût du jour.

De manière générale, comment s’organise votre travail avec les gens de théâtre ? En quoi cela influence-t-il votre façon de traduire ?

F. M. Il arrive, comme on l’a vu, que des metteurs en scène prennent votre traduction et ne souhaitent pas avoir le moindre échange au sujet de la traduction ; c’est généralement mauvais signe mais pas toujours (André Engel a mis Le Baladin en scène à l’Odéon sans me poser la moindre question sur le texte — qui était pourtant remarquablement dit, et la rencontre avec les comédiens, qui étaient tous venus me remercier lors du colloque qui se tenait après la première, était passionnante ; j’ai découvert aussi lors de la première la mise en scène de Guy-Pierre Couleau, qui a joué près de deux cents fois le Baladin du monde occidental en tournée dans toute la France, et, de même, celle de Philippe Delaigue, à la Comédie de Valence). Il arrive aussi, comme je viens de le dire, que des metteurs en scène demandent des explications méticuleuses sur chaque point du texte, ce qui est l’occasion de recherches très précieuses (au terme du travail avec Alain Françon, nous avons, André et moi, lorsque nous traduisions Tchekhov, de revenir au « manuscrit de censure », comme une base nécessaire, et toute la connaissance de Tchekhov s’en est trouvée changée — personne n’a compris ce qui se passait là, on joue maintenant notre version de La Mouette comme s’il allait de soi qu’elle avait toujours été connue, et voilà qu’en Russie on commence à nous demander de venir pour expliquer comment nous avons remis en cause la version académique, mais, cela, nous le devons au lent travail d’investigation à la table, faisant suite aux questions que nous nous étions posées). Il arrive aussi que des metteurs en scène demandent des explications méticuleuses sur chaque point du texte parce qu’ils cherchent un dérivatif à leurs angoisses, ou une raison de ne pas faire autre chose. Il est même arrivé, cas extrême, que des comédiens, contraints par le metteur en scène de jouer une traduction qui les entrave, se révoltent et virent le metteur en scène après avoir décidé de tout recommencer avec votre texte — cela, je l’ai vécu dans le cas de L’Ombre de la vallée, avec ces comédiens de génie que sont François Château et Gilles Privat : l’assistante de Mathias Langhoff, peut-être pour ne pas avoir l’air d’imiter le maître, avait pris la traduction de Fouad El Etr, que les comédiens ne pouvaient pas jouer ; ils ont mis en scène eux-mêmes la pièce de Synge. Extraordinaire expérience. Dommage que j’aie été à ce moment-là prise par mes démêlés avec les nationalistes bretons. J’aurais vraiment voulu suivre le travail jour après jour. Mais la seule chose à dire est qu’il y a autant de situations que de mises en scène. Aucune représentation ne doit influencer une façon de traduire, mais toute représentation est susceptible de permettre de vivre en situation un texte jusqu’alors vécu comme abstraitement.

Quelles étaient vos connaissances de l’Irlande, de la littérature irlandaise, du théâtre irlandais, de Synge, de son théâtre, avant de le traduire ? En quoi cela a-t-il pu influencer votre volonté de traduire son œuvre dramatique, et votre façon de le faire ?

F. M. Je m’intéressais depuis longtemps à l’Irlande et j’avais l’intention, depuis longtemps, de confronter les contes irlandais et les contes bretons pour sortir des lieux communs sur la celtitude. Par ailleurs, j’avais eu de longs débats avec Pierre Leyris, traducteur de Synge et ami d’Armand Robin (c’est lui qui avait demandé à Robin de traduire Othello) sur ses traductions qui ne tenaient aucun compte de l’anglo-irlandais. Mais rien de tout cela n’a eu la moindre influence sur ma volonté de traduire Synge ni sur ma manière de le faire. Comme je l’écris dans Le Monde comme si, les conversations entendues dans le bistrot de Lomig Donniou à Rostrenen ont été aussi décisives que les conversations entendues par Synge par la fente du plancher de sa chambre dans la vieille auberge du Wicklow où il habitait, et bien plus importantes, en tout cas, que tout ce que j’avais pu apprendre à l’université. Le miracle a d’ailleurs plutôt été pour moi de sentir tout d’un coup que j’étais en mesure de le désapprendre, ou, plus précisément, que j’avais tout désappris, les règles de traduction, les conseils pour réussir une version, les normes stylistiques, que sais-je, et que j’étais passée à autre chose — sans doute grâce au fait que je n’enseignais plus, que j’étais hors de l’institution, et que la liberté gagnée me permettait d’entrer de plain pied dans le règne de la faute, le théâtre de Synge n’étant, somme toute, qu’une vaste faute, contre le goût, la syntaxe, le lexique, la religion, la tradition, l’Irlande éternelle, bref, tout ce qui était, et qui est, objet de culte. Et, sans doute, en retour, le fait de traduire Synge m’a-t-il donné une énergie intérieure qui m’a permis de résister à la période la plus dure de mes démêlés avec les nationalistes bretons. Je n’y reviens pas puisque j’en parle dans Le Monde comme si mais je n’ai pas évoqué cette tonicité, cette jubilation qui sont peut-être, après tout, l’essentiel.

Comment avez-vous découvert le théâtre de Synge ? Avez-vous découvert son théâtre par la lecture ou à la scène ? En anglais ou en français ? Dans ce cas, dans quelle(s) traduction(s) ? Quelles furent vos premières impressions ? Quel rôle ce premier contact a-t-il pu jouer dans votre décision de traduire le théâtre de Synge ? Et dans votre façon de le traduire ?

F. M. J’ai découvert le théâtre de Synge comme une émanation de ses voyages dans les îles d’Aran. C’était cette expérience de vie qui m’intéressait, et ce qu’il en avait fait au théâtre m’a semblé d’abord assez artificiel. J’ai lu ses textes dans la traduction de Pierre Leyris, puis en anglais car je devais faire un article à ce sujet, et j’ai été frappée par l’impossibilité en France de tenir compte des choix stylistiques d’un auteur, quand bien même ces choix stylistiques sont primordiaux, et décident, finalement, du reste. Mais cela ne m’a pas donné pour autant la moindre velléité d’essayer de faire mieux. Sans l’impossible challenge de Désir sous les ormes, je n’aurais sans doute jamais traduit une ligne de Synge. D’ailleurs, comme je l’ai dit, mon but n’était pas du tout de traduire, mais d’écrire des textes autour de ce non-lieu qu’est mon lieu de naissance — et c’est une expérience d’écriture qui entre dans ce projet, par le biais de la langue mais aussi des situations vécues,

Qu’en est-il des traducteurs vous ayant précédé ? Aviez-vous connaissance de leur(s) traduction(s) avant d’entreprendre les vôtres ?

F. M. Je connaissais les traductions de Pierre Leyris (Les îles d’Aran) mais aucune traduction du théâtre de Synge.

Ont-elles joué un rôle dans votre décision de retraduire l’œuvre dramatique de Synge ?

F. M. Non.

Comment vous positionnez-vous par rapport à ces traductions ?

F. M. Je ne peux pas me positionner par rapport à elles : elles n’ont rien à voir avec ce que j’ai cherché à faire.

Les avez-vous consultées ? Si, oui, quand ? Bien avant de traduire, et indépendamment de votre travail de traduction de Synge ? Lorsque vous traduisiez Synge ? Une fois, à plusieurs reprises ? Qu’avez-vous souhaité en faire ? Qu’avez-vous souhaité en garder, en rejeter ? Pourquoi ? Comment ? Comment les avez-vous utilisées ? Dans quelle perspective ?

F. M. Avant de me lancer dans la traduction du théâtre complet de Synge, j’ai rassemblé les traductions que je pouvais trouver, en même temps que je rassemblais images, critiques, journaux, essais, etc. et que je cherchais des informations auprès des amis, professeurs de gaélique ou de littérature irlandaise susceptibles de m’aider… Mais je ne pouvais rien en faire. Elles dérivent toutes de la traduction de Maurice Bourgeois, seule autorisée pendant de longues années, puisque Bourgeois avait acheté l’exclusivité. Il est très difficile après de faire bouger les choses. Je me suis dit qu’au moins je ne risquais pas de faire pire.

Aviez vous vu le théâtre de Synge joué avant d’entreprendre de le traduire? Quelle(s) pièce(s) ? En anglais ? En français ? Dans quelle(s) traduction(s) ? Dans quelles mises en scène ?

F. M. J’avais vu, à la télévision, Le Baladin, en français, je ne sais pas du tout dans quelle mise en scène, et j’avais trouvé ça incompréhensible, lourd, populiste. L’exemple même de théâtre que je détestais. Je l’avais entendu ensuite, en licence d’anglais, enregistré, et ça m’avait fait la même impression.

`

Et pendant que vous traduisiez ?

F. M. Je n’ai vu aucune mise en scène.

Quelle influence cela a-t-il eu sur vous, et sur votre façon de traduire Synge ?

Aucune.

Cela a-t-il joué un rôle dans votre volonté de traduire le théâtre de Synge ? Pourquoi ? Et comment, en changeant quoi, en gardant quoi ?

F. M. Ça n’a joué aucun rôle et ça ne pouvait d’ailleurs en jouer aucun : une traduction est une œuvre au sens plein ou n’est pas ; on ne peut pas décider de traduire pour faire comme ou pour faire contre, en prenant ici et en changeant là. Un texte se tient par une structure interne, des choix stylistiques qui relèvent d’une perception globale de l’ensemble, perception aussi personnelle que la voix ou l’écriture. Le malheur est qu’il est pratiquement impossible en France de faire reconnaître à la traduction ce statut. Ce qui fait, par retour du bâton, que les traductions peuvent être à peu près n’importe quoi. Et, par un autre retour de bâton, que les lecteurs, y compris les lecteurs professionnels, sont à peu près incapables d’en juger.

Avez-vous vu des mises en scène des pièces de Synge après les avoir traduites ? Cela vous a-t-il donné envie de modifier votre traduction ? En quoi ?

F. M. Chaque fois qu’un metteur en scène m’a invitée à la première d’un spectacle dans ma traduction, j’y suis allée. J’ai parfois trouvé des points de détail à modifier, ce que j’ai fait quand je pouvais revoir l’édition, mais ça ne touchait pas à grand-chose et, finalement, j’ai beaucoup plus changé le texte en le revoyant moi-même qu’en l’écoutant.

Comment définiriez-vous les problèmes de traduction posés par le théâtre de Synge ?

F. M. Synge a choisi d’écrire en anglo-irlandais. C’est un choix qu’il a fait parce que le fait de sortir de la langue commune le plaçait hors normes et lui permettait de gagner en énergie, en concision ou en force poétique. Il aurait pu écrire en anglais standard, adopter un style archaïsant ou un patois rural anglais. Il ne l’a pas fait, pour des raisons évidentes : la distorsion qu’introduisait la langue sous la langue, la présence du gaélique, était l’expression même de la volonté de vie cassée, de la présence, dans l’énergie même, d’une faille. Le traduire en français standard lui fait perdre tout son sens en le réduisant à une visée populiste, qui n’est pas absente de son théâtre, mais qui est transcendée justement par la force de cette langue. Le transposer en picard à la Molière ou en patois néorural est encore plus faux. J’ai suivi les débats au Québec autour de la transposition du Baladin en français québécois et j’ai travaillé aussi sur les traductions en joualle de Désir sous les ormes. C’est drôle, c’est pittoresque, mais la force du théâtre de Synge vient de ce qu’il échappe précisément au pittoresque, par le fait que cette langue est double, qu’elle est à soi-même sa propre tragédie, et qu’elle la surmonte dans l’instant qu’elle agit, qu’elle séduit le spectateur, par son mensonge, son apparence, qui, finalement, est elle, et l’impose. C’est le thème du Baladin. Si l’on opte pour le patois, on retire à la pièce toute sa vitalité et toute son intelligence. Il reste une farce bien ficelée. Mais normaliser la langue ou procéder à un calque de l’anglo-irlandais en fabriquant une sorte de sabir n’est pas moins aberrant : Synge n’emploie pas un charabia mais au contraire, une langue qui doit faire mouche à tout instant. L’usage de la faute permet de dire plus en moins de temps et de donner une noblesse à celui qui parle mal, non de le ridiculiser.

Que pouvez-vous dire des solutions que vous avez adoptées pour remédier à ces problèmes ?

F. M. J’ai traduit l’anglo-irlandais par un franco-breton retravaillé, comme l’anglo-irlandais de Synge était une langue orale retravaillée. La syntaxe du breton affleure comme la survivance d’une langue perdue, et la liberté prise permet de travailler le texte d’oreille, selon le rythme, par unités de souffle, comme Synge l’a écrit.

Quelle a été votre priorité en traduisant le théâtre de Synge ? Que vouliez-vous à tout prix transmettre ?

F. M. Je n’avais aucune priorité, j’avais juste envie de voir jusqu’où il était allé trop loin, en regard des normes admises, et jusqu’où je pourrais le suivre. J’ai essayé de faire passer ce que j’entendais, et qui me touchait, en trouvant très drôle d’avoir à chaque fois, grâce à ma langue d’enfance interdite, un moyen de le faire passer, qui, je pense, aurait réjoui Synge (d’autant qu’il avait entrepris d’apprendre le breton, lu Anatole Le Braz, etc.).

A. F. Traduction ou adaptation ? Comment qualifieriez-vous vos traductions ? Pourquoi?

F. M. Je qualifie mes traductions de traductions.

A. F. Pourquoi avoir utilisé des notes de traduction ? Même question par rapport au choix d’intégrer une introduction. Ces deux choix ont-ils été les vôtres, ou vous ont-ils été demandés par l’éditeur ?

F. M. Mes éditeurs ne m’ont jamais rien demandé. J’aime bien prendre des notes quand j’écris, quand je traduis ou quand j’édite un texte. Je me dis que si je me suis posé une question, un lecteur se la posera sûrement à un moment ou à un autre et qu’il sera content que je lui donne les éléments de réponse que j’ai pu trouver pour lui éviter de perdre du temps à les chercher. Libre à lui de poursuivre et peut-être aller beaucoup plus loin, et prouver que j’ai eu tort. Du moins a-t-il les éléments pour en juger. De même, quand je suis confrontée à un choix de traduction dans le texte, j’essaie d’expliquer quels étaient les autres choix possibles et comment j’ai tranché : l’important est que le lecteur comprenne en quoi consiste le flottement à cet endroit, les possibilités offertes, et qu’il soit en mesure de juger qu’il aurait pu faire un autre choix qui n’était pas moins légitime. Les introductions, annexes, et ainsi de suite, relèvent, de la même manière, de mon désir de faire ce qu’on pourrait appeler des éditions ouvertes : je donne tous les documents qui peuvent être utiles, je fournis les éléments de compréhension dont je dispose, pour que le lecteur circule librement dans le texte, ait les sources où aller chercher, les renseignements qui peuvent lui servir, et décide ensuite de l’interprétation qui lui semble la plus juste. C’est ce que j’ai fait pour les dix-huit volumes de l’édition de Luzel, et c’est d’ailleurs ce qui a mis hors d’eux les militants nationalistes spécialistes du domaine. L’érudition sert la plupart du temps à circonscrire le domaine. Là, c’est le contraire.

Quelles sont pour vous les spécificités de la traduction du théâtre ?

F. M. Il n’y en a pas. Le texte a été écrit pour être dit, et doit être traduit pour être dit. Cela n’implique rien d’autre.

Quel lien faites-vous entre traduction et mise en scène ? Traduisez-vous en pensant à ce que votre façon de traduire peut « donner » à la scène ?

F. M. Le texte a été écrit pour être joué et je le traduis pour qu’il soit joué, mais cette conscience du travail du plateau est là, comme une donnée de fait. J’ai participé à une centaine de mises en scène et je n’ai pas une seule fois pensé un texte en fonction de la mise en scène. Je pense le texte en situation.

Pour vous, qu’est-ce qu’une traduction de théâtre jouable ?

F. M. Une traduction qui ne met pas le comédien en présence d’informations contradictoires, surtout si ces contradictions ne peuvent être résolues que par une solution contraire à l’esprit du texte. Mais Synge a été connu en France grâce à Maurice Bourgeois, Tchekhov grâce à Denis Roche, très mauvais traducteurs l’un et l’autre. On peut donc dire qu’il n’y a pas de texte injouable : un bon comédien trouve toujours des solutions face à un texte nul —seulement, les contorsions qui lui sont imposées peuvent être désastreuses. Et l’auteur risque d’être durablement prisonnier de cette gangue. Synge continue d’être perçu comme un auteur populiste, Tchekhov comme un auteur ennuyeux, poétique et mélancolique.

Qu’est-ce que cela implique de particulier dans le cas du théâtre de Synge ? Quelles conséquences cela a-t-il eu sur votre façon de le traduire ?

F. M. Je pense avoir déjà répondu : si l’on traduit le sens de ses pièces en faisant l’impasse sur son style, et en réduisant son étrangeté, on prive le comédien d’un élément d’appui dont il a absolument besoin pour le jeu. S’il ne l’a pas, il ne lui reste qu’à compenser par l’accentuation du pittoresque, de la ruralité, ou la mise en relief de la situation. Ce qui fait perdre à Synge toute sa finesse.

Envisagez-vous de retraduire le théâtre de Synge ? Que changeriez-vous par rapport à vos traductions ?

F. M. Je viens de revoir ma traduction pour la réédition aux Solitaires intempestifs.

Comment justifieriez-vous la publication du théâtre de Synge chez Folle Avoine et chez Actes Sud ?

F. M. L’édition Folle Avoine, avec toutes les notes, est belle mais pratiquement introuvable en librairie et, surtout, aucun comédien ne peut acheter les six volumes, beaucoup trop coûteux. Seule solution : en donner une édition en poche, montrant le théâtre de Synge comme un tout, projet mené par Folle Avoine et Actes sud en coédition. Hélas, si un petit éditeur a beaucoup de peine à diffuser, un gros éditeur, une fois le tirage épuisé, ne republie pas, et que faire quand un texte est devenu introuvable depuis plusieurs années ? En publiant le texte aux Solitaires intempestifs, j’ai pensé qu’il serait enfin possible de permettre au lecteur d’avoir une édition disponible à un prix abordable.

Avez-vous été consultée au sujet des mises en scène de vos traductions ?

F. M. Non.

Avez-vous pu avoir une influence sur ces mises en scène ?

F. M. Non.

Estimez-vous qu’elles respectent vos traductions, la façon dont vous avez voulu traduire Synge, ce que vous avez voulu faire passer de son théâtre, l’image que vous avez voulu en donner ?

F. M. Sans doute parce que les metteurs en scène qui avaient choisi mes traductions avaient fait le pari de l’étrangeté, et considéraient la langue comme un matériau résistant, à partir duquel travailler, ils ont été très respectueux du texte, et les comédiens ont toujours eu un grand souci d’exactitude (je ne parle ici, cela va de soi, que des mises en scène que j’ai pu voir ; mes traductions ont été jouées par des metteurs en scène dont je ne sais rien). Cela seul, je crois, mériterait réflexion. En revanche, et je le regrette, aucun metteur en scène jamais n’a admis qu’il fallait appuyer cette langue sur une articulation particulière. Pourtant, de même que l’on ne peut pas prononcer l’anglo-irlandais de Synge comme l’anglais de la BBC, le travail sur la musique d’une telle langue, le souffle, l’accentuation devraient faire partie de sa vie. Mais là, je comprends bien que j’en demandais trop. En France, on peut admettre un calque de patois, à condition qu’il garde son statut inférieur, mais faire entendre cette langue inférieure, et en lui permettant, en plus, d’être entendue comme langue au sens plein, impossible. Il y a en France un poids terrible de la norme, une tendance irrépressible à la normalisation. Traduire, c’est effacer le style, déconstruire la forme — même lorsqu’elle détermine tout le reste —, bref, traduire le sens en réduisant toute étrangeté, et tout réduire à une sorte de prose qui permet au metteur en scène de faire ce qu’il veut. C’est une donnée de fait, qu’on le déplore ou non : au règne hugolien de l’auteur démiurge a succédé le règne du metteur en scène chargé d’exprimer, à son insu même, ce que voulait l’auteur. Le texte est donc choisi pour son aptitude à servir sans difficulté et, d’ailleurs, il arrive de plus en plus souvent que des metteurs en scène fabriquent leur propre texte en bricolant des traductions existantes, ce qui leur permet en plus de toucher les droits — pratique douteuse, mais admise car elle leur permet de régner sans partage sur un texte qu’ils ont fait leur, ce qui passe, vu la doxa, pour légitime en soi. La question de l’influence que j’aurais pu avoir sur une mise en scène m’a, en fait, désarçonnée : il est admis qu’un traducteur puisse informer le metteur en scène, le servir, l’aider mais influer sur une mise en scène, ce serait sortir de son rôle, outrepasser ses droits. Le nom du metteur en scène apparaît en grand sur les affiches, le nom du traducteur apparaît en tout petit, quand il apparaît, ce qui est loin d’être toujours le cas. Les critiques des plus grands journaux oublient de mentionner le nom du traducteur, y compris quand ils citent tous les comédiens, les costumiers, les musiciens, les assistants. Si l’on regarde les catalogues des éditeurs, les noms des traducteurs n’apparaissent pas dans les tables des auteurs : ils n’ont pas d’existence propre. Il faut chercher l’auteur traduit pour découvrir en petit sous son nom le nom du traducteur. C’est contre cette conception héritée du romantisme que je travaille, ou plutôt que travaillons, André Markowicz et moi, sans d’ailleurs nous faire d’illusions sur nos chances d’être entendus : la traduction est l’enjeu de pouvoirs trop considérables pour qu’on puisse espérer changer quelque chose, surtout en restant aussi loin que possible des institutions que certains traducteurs contrôlent en maîtres.

Inédit, © françoise morvan.

*

ADDENDA

Bien longtemps après avoir mis cet entretien en ligne, j’ai découvert les étonnants commentaires provoqués par ma traduction du théâtre de Synge.

D’abord ceux de J.-M. Déprats, qui estime que l’anglo-irlandais ne se traduit pas et que le franco-breton n’existe pas : j’ai étudié ses interventions dans un article de la revue de traductologie Équivalences que j’ai mis en ligne.

Et puis ceux d’une étudiante en traductologie dont le mémoire a été mis en ligne, lui aussi : jugeant que ma traduction est « plus intéressante » que les autres, elle déplore qu’il ne soit hélas pas possible de la jouer : en effet, il faudrai,t soit remettre aux spectateurs un feuillet expliquant que ma traduction est bizarre à cause du breton, soit glisser deçà-delà le mot « breton » pour que chacun sache de quoi il retourne.

Comme j’ai repris cet été mes dossiers pour rédiger l’essai sur Synge qui m’a été demandé, je donne ici quelques extraits des articles des critiques dramatiques que j’ai pu retrouver. Ils sont particulièrement intéressants car d’ordinaire, en France, personne ne parle de la traduction.

Synge, Le Baladin du monde occidental, Théâtre national de Bretagne, mise en scène de Philippe Adrien, décembre 1992

Nul ne songera à le nier : Le Baladin du monde occidental de l’Irlandais John Millington Synge est un véritable chef d’œuvre. La pièce date du début du XXe siècle, 1907, mais atteint une dimension mythique. Quant à la langue qu’elle charrie, elle est tout simplement splendide dans son inventivité même, et sans doute infernale à traduire. Ce que pourtant Françoise Morvan, qui en a vu d’autres — en particulier Désir sous les ormes d’Eugène O’Neill créé l’an dernier au Théâtre national de Bretagne — parvient à faire admirablement.

Jean-Pierre Han, La Croix, 12 décembre 1992

Synge, Le Baladin du monde occidental, Théâtre de l’Odéon, mise en scène d’André Engel, mars 1995

Dans une nouvelle et remarquable traduction de Françoise Morvan, André Engel met en scène ce chef d’œuvre inclassable auquel il donne une densité particulière, soutenu par une brillante distribution : The Playboy of the Western World : l’Enjôleur des terres de l’Ouest, le Beau Parleur des terres de l’ouest, les traductions balancent. Mais André Engel a conservé celle sous laquelle la pièce a été connue en France : « Le Baladin du monde occidental ». Ce titre connu chapeaute une traduction neuve d’une merveilleuse puissance. Le travail de Françoise Morvan (que l’on connaissait pour sa version de Désir sous les ormes, notamment) est en tout point remarquable, qui transpose la langue rugueuse et savoureuse que Synge emprunta aux paysans et pêcheurs irlandais, en une syntaxe et un lexique charnus, sans doute très difficile à apprendre pour les acteurs, mais qui impose immédiatement quelque chose de la vérité de Synge et de la fascinante histoire qu’il a choisi de nous raconter.

Armelle Héliot, Le Quotidien du médecin, mars 1995.

C’est ici Françoise Morvan, à qui l’on doit déjà la belle traduction de Désir sous les ormes d’Eugène O’Neill, qui nous offre une nouvelle adaptation, nourrie de sa propre appartenance à la terre bretonne. Truculente et poétique, elle conte la très lyrique et très baroque, l’invraisemblable histoire de ce parricide accueilli comme un dieu sur la terre aride d’Aran… Reste le texte, la langue et la saveur bouffonne et tragique de ce théâtre profondément original.

Annie Coppermann, Les Échos, 20 mars 1995.

André Engel n’a résolu aucun des problèmes que pose la pièce, sauf celui de la traduction. Comment adapter en français le parler biblique et paysan, humecté de pluie, frotté de tourbe et de gaélique de Synge ? Françoise Morvan, qui a si bien traduit Désir sous les ormes d’Eugène O’Neill, réitère sa prouesse. Elle parvient à extraire du français (celui qu’on parle du côté de Vannes) des saveurs dialectales qui rendent assez bien les sonorités de l’original.

Frédéric Ferney, Le Figaro, 18 mars 1995.

La traduction de Françoise Morvan est un tel miracle qu’elle emporte tout…

Bernard Thomas, Le Canard enchaîné, 22 mars 1995.

Françoise Morvan n’apparaît pas en scène mais c’est elle qu’il faut d’abord applaudir. Cette agrégée de lettres, installée en Bretagne dont elle traduit les chants, poèmes et contes, retourne avec Le Baladin du monde occidental aux sources de ce parler rocailleux qu’elle avait déjà recréé pour Désir sous les ormes d’O’Neill à l’occasion de la mise en scène de Matthias Langhoff. Son analyse du titre original de Synge (The Playboy of the Western World) ouvre de délicieux et vertigineux abîmes. Sa traduction est une splendeur.

Odile Quirot,Le Nouvel Observateur, 30 mars 1995.

Grâce à la traduction de Françoise Morvan, Le Baladin du monde occidental retrouve son côté charnu… Empressons-nous de tresser des couronnes à Françoise Morvan. Elle avait déjà, il y a deux ans, excellemment adapté Désir sous les ormes d’O’Neill pour Matthias Langhoff. Mais avec l’anglais de Synge, truffé de gaélismes intraduisibles en français, son idée de rechercher des équivalences dans la syntaxe bretonne apparaît proprement géniale.

De là une langue drue, plus rocailleuse que la lande d’Aran, d’une rusticité moyenâgeuse, sans laquelle le « rire tragique » de Synge qu’évoquait Apollinaire se serait perdu en chemin.

Jacques Nerson, InfoMatin, 23 mars 1995.

Françoise Morvan peut être fière de son travail qui, loin des fausses locutions patoisantes, s’attache à rendre la saveur des constructions bizarres. « Dans une bonne pièce de théâtre, écrivait Synge dans sa préface, chaque réplique devrait être aussi pleine de suc qu’une pomme ou qu’une noix ; or, de telles répliques ne peuvent pas être écrites par qui vit au milieu d’hommes qui ont fermé leurs lèvres à la poésie. »

René Solis, Libération, mars 1995.

On ne se lasse jamais de voir et revoir Le Baladin du monde occidental du poète irlandais Synge. C’est une pièce incomparable, on peut dire unique. Elle est enracinée dans la légende celtique, épique et charnelle, mais en même temps elle atteint les frontières du surnaturel. Elle nous offre des types humains savoureux, ces paysans irlandais amateurs de situations excessives, d’histoires robustes, de rêves, de liberté et de bière. Elle nous entraîne dans un univers aux limites de la folie, mais d’une folie de bonne santé. Elle est écrite dans une langue fertile et joyeuse — et il faut rendre hommage à la traduction de Françoise Morvan qui, pour venir à bout des difficultés posées par l’anglais de Synge, mêlé de gaélique, a inventé une syntaxe d’une belle originalité.

Philippe Tesson, Le Figaro Magazine, 15 avril 1995.

Mythique, la pièce majeure de Synge est un long poème dont l’étrangeté de la langue est merveilleusement retranscrite par Françoise Morvan.

Le Journal du dimanche, 26 mars 1995.

Le texte est magnifique, mélange explosif de jurons, de bondieuseries et de pensées poétiques, dans un savoureux gaélico-anglais miraculeusement traduit par Françoise Morvan.

Christiane Duparc, L’Express, 6 avril 1995.

Édition du théâtre de Synge, Babel, 1996.

Françoise Morvan, la traductrice, a voulu retrouver en français un équivalent de la langue des paysans du Wicklow qu’entendait Synge dans son enfance. « Quiconque a vécu véritablement proche des paysans irlandais saura combien les expressions et les pensées les plus sauvages de cette pièce sont plates, comparées aux fantaisies débridées que l’on peut entendre dans la moindre chaumière des collines de Geesala, de Carraroe ou de la baie de Dingle », écrivait-il en préambule au Baladin du monde occidental, rebaptisé ici Le Beau parleur des terres de l’Ouest.

« Comment braver l’interdit qui touche le mal dit ?» interroge la traductrice qui n’a pas fait du « beau français » mais une langue concrète, une langue duelle, de paysans, de braconniers, de vagabonds, qui vivent au grand air, qui pensent en gaélique et qui parlent en anglais. Non pas un patois ridicule mais une langue étrange, qui n’est pas réaliste et que Joyce jurait n’avoir jamais entendue en Irlande. Elle a trouvé un rythme qui s’impose, qui porte le texte, tout à la fois grosse farce et poésie délicate, nourri d’un arrière-fond de légendes mal connues et de mots barbares, sans en gommer l’étrangeté.

Nicole Zand, Le Monde, 15 mars 1996.

Synge, Le Baladin du monde occidental, mise en scène de Guy-Pierre Couleau, 1999- 2001

C’est la traduction de Françoise Morvan qu’a choisie le metteur en scène Guy-Pierre Couleau et c’est un plaisir d’entendre la richesse d’une langue truffée d’expressions bretonnantes (Morvan est une spécialiste de la culture bretonne) et pourtant très littéraire.

René Solis, Libération, 19 avril 1999.

En tournée nationale, cette production, remarquée par l’ensemble de la critique nationale et applaudie par des milliers de spectateurs, est donnée dans la traduction française de Françoise Morvan. Parcourue d’un grand souffle épique autant que poétique, la pièce de Synge trouve ici une restitution à la fois sobre et haute en couleurs, rendant justice à toutes ses facettes.

Pierre Boitet, Le Progrès, 5 décembre 2000.

Ce pourrait être une farce. Cela devient par la magie d’une langue colorée et d’une invention constante, une fable singulière à la mesure des mythes grecs ; L’adaptation de Françoise Morvan, la mise en scène de Guy-Pierre Couleau et une troupe homogène de onze comédiens restituent parfaitement l’atmosphère et l’intensité de cette ballade au cœur de l’Irlande des légendes.

André Lafargue, Le Parisien, 9 novembre 2000.

Le texte français de Françoise Morvan semble un miracle de primesaut, d’invention langagière prosaïque et lyrique.

L’Humanité, 6 novembre 2000.

Dans une nouvelle et très belle traduction de Françoise Morvan qui restitue au texte ses saveurs et ses inventions paysannes sans sombrer dans l’exotisme, Guy-Pierre Couleau propose une version vive et pleine d’alacrité de la merveilleuse histoire de ce grand menteur des terres de l’ouest qu’est Christopher Mahon… Françoise Morvan, qui vit et travaille à Rennes et s’intéresse beaucoup à la langue bretonne, est en intime connivence avec le parler que restitue le poète irlandais dans Le baladin. On est dans un monde âpre, rural, dans lequel les mots sont frottés comme cailloux et possèdent des beautés rustiques, à reflets archaïques, absolument magnifiques.

Le Quotidien du médecin, 25 octobre 2000.

Un conte drôle et poétique auquel la traduction de Françoise Morvan a su garder une saveur de parler paysan et d’imagerie populaire.

Le Journal du dimanche, 29 octobre 2000.

La pièce est jouée ici dans une traduction de Françoise Morvan d’une incandescente poésie.

Zurban. com, 25 octobre 2000.

Jérôme Thélot

The Playboy of the western world, le titre en anglais, suggère le vrai sens de la pièce pourvu qu’on entende correctement les mots playboy et western world, comme le réclame avec raison Françoise Morvan, qui a merveilleusement traduit le théâtre entier de l’écrivain.

« John Millington Synge : l’île absolue». Transtext(e)s transcultures, Hors série « Poésie et insularité », 2008.

En bien, il ne me reste qu’à remercier les critiques, les metteurs en scène et les acteurs qui ont eu le courage de porter cette entreprise à contre courant…

*

Et puis, je dois maintenant (en mars 2019) remercier René Zahnd et les éditions Ides et calendes de m’avoir permis de repartir sur les traces de Synge pour élargir cette expérience de traduction…

*