.

En 1999, la revue Mouvements nous avait demandé un article sur notre traduction du Songe d’une nuit d’été, traduction alors en cours (nous étions loin de nous douter qu’il allait nous falloir huit ans pour en donner une édition toujours pas définitive). Les représentations au Théâtre du Peuple à Bussang dans la mise en scène de Guy-Pierre Couleau m’ont remis en mémoire cet ancien article, qui était suivi à titre d’illustration d’un extrait de la traduction comparé à quelques autres, le tout faisant partie d’un dossier que j’ai trouvé intéressant, même après tant d’années.

Cet article avait été rédigé pour la mise en scène de Madeleine Louarn — mise en scène qui appelait une adaptation que j’avais rédigée sous le titre Le Jeu du songe et qui, publiée par le Quartz de Brest, devait connaître une longue fortune, reprise par une compagnie amateur du Havre, puis par Yann-Joël Colin.

.

.

C’est ce texte qu’évoque l’article, et non la traduction qui devait paraître longtemps après aux éditions Les Solitaires intempestifs (elle a connu plusieurs tirages avant de paraître sous couverture illustrée par Arthur Rackham, selon mes vœux).

.

.

Même si la traduction était alors encore en cours, les observations sur les problèmes qu’elle pose et les choix qui l’avaient orientée sont toujours actuelles, et nous n’avons d’ailleurs toujours pas résolu certaines questions.

Ce serait l’occasion de les reprendre.

L’article s’intitulait « Sur ce qui n’est pas encore une traduction ». C’est à présent une traduction, mais encore inachevée, modifiable, en fonction de décisions que nous ne savons pas prendre : ainsi, comment nommer le tisserand metteur en scène et acteur ? Et comment traduire le titre de la pièce ? J’avais proposé Le Rêve d’une folle nuit de mai (car la pièce ne se passe pas au milieu de l’été, contrairement à ce qu’indique la traduction admise) mais le charme du titre admis tient aussi à son mystère et à son ambiguïté.

Quoi qu’il en soit, ce que montrent les représentations, aussi bien celles de Madeleine Louarn (qui travaillait avec des acteurs handicapés) que celles de Guy-Pierre Couleau (qui travaille au Théâtre du Peuple avec des acteurs professionnels mais aussi des acteurs amateurs), c’est à quel point le fait de respecter la métrique stricte de Shakespeare, loin de rendre plus difficile le travail des acteurs, les porte. C’est une démonstration particulièrement précieuse en un temps où la traduction en prose (et parfois en prose très éloignée du texte) tend à s’imposer : les « nécessités du plateau » invoquées pour normaliser le texte, comme le faisait déjà François-Victor Hugo, ne sont, en fait, que l’expression d’un désir de réduire le texte à un matériau — un matériau privé de sa matérialité originelle, qui était rythme, souffle et musicalité.

Nous avons prolongé cette expérience par la traduction du Roi Lear et des sonnets de Shakespeare qui nous ont valu de découvrir que jamais en France aucun traducteur n’avait envisagé de respecter la forme du sonnet anglais : en fin de compte, la traduction des sonnets est la meilleure illustration possible de ces considérations sur Le Songe d’une nuit d’été. Nous les avons publiés aux éditions Mesures.

.

.

.;.

SUR CE QUI N’EST PAS ENCORE UNE TRADUCTION

.

Traduire Shakespeare pourrait constituer une épreuve du bac, après le commentaire de texte, puis le résumé, destinés à se substituer à la vénérable dissertation, objet d’un culte déclinant : il y aurait là un moyen idéal d’échapper à la fois à la dissertation, au résumé, à l’étude de texte et à la version anglaise, tout en mobilisant des capacités linguistiques on ne peut plus utiles, au nombre desquelles l’aptitude à comprendre un anglais académique standard, à faire la synthèse de notes proliférantes, à dominer l’afflux de commentaires, à maîtriser les versions accumulées depuis des lustres dans la langue d’arrivée, le tout en fonction d’exigences qu’il s’agirait, une fois le texte traduit, d’expliciter en français correct.

Essayons donc d’expliciter : la traduction de Shakespeare, qui est l’exercice le plus libre, le plus étrange, le plus aberrant, de toute l’activité littéraire de ce temps, semble réservée à une cohorte d’universitaires, souvent plus soucieux de préserver leur domaine de chasse que d’en partager, ou d’en libérer, le gibier. Or, traduire Shakespeare est à la portée du premier venu ; un niveau de classe de terminale suffit pour faire une synthèse des versions existantes et la plupart des versions actuelles ne sont guère qu’un « best of » des traductions antérieures. Pour ceux qui souhaitent descendre dans le texte, en explorer les sens cachés et les allusions fines, comme on peut vouloir lire Montaigne dans le texte, il existe des éditions de poche, en langue anglaise, que des générations d’érudits se sont vouées à enrichir et peaufiner dans la pure tradition de l’artisanat de luxe, touchant à l’une des disciplines académiques anglaises les plus vénérables, à savoir l’exégèse shakespearienne, domaine entre tous réservé, et qui, par sa finesse inventive et son style insondablement pondéré, mériterait autant d’égards que le texte lui-même.

Sans doute faut-il quelque effort à un étudiant français pour pouvoir lire Montaigne dans le texte, et sans doute faut-il quelque patience pour accéder au texte de Shakespeare malgré les notes buissonnantes qui le préservent, mais le résultat est probant : mis face au texte, n’importe quel étudiant se prend à vouloir en donner sa version, son commentaire ou, qui peut savoir, sa dissertation, son résumé, sa déformation à lui. Lire Shakespeare ennuie, traduire Shakespeare passionne. Nous avons donc là le domaine d’expression le plus libre en Europe — pourquoi le laisser aux spécialistes du bastion qui se le gardent ?

.

DE LA FORME ET DU FOND

Le Songe d’une nuit d’été est sans doute l’une des pièces de Shakespeare les plus difficiles à traduire — difficile, non pour des raisons d’interprétation, car nous avons pour chaque passage posant problème au moins deux éditions savantes, fournissant pour chaque point litigieux les explications admises, au terme, parfois, de débats séculaires — à savoir l’édition Arden et l’édition Oxford, dont les notes, d’ailleurs, se recoupent souvent (et nous avons aussi l’édition Everyman qui se base sur le Premier Quarto, la première édition du Songe). La difficulté tient plutôt à la transmission en français d’un texte ancien, d’une structure formelle redoutablement rigoureuse. Le Songe d’une nuit d’été est écrit tantôt en pentamètre iambique blanc, tantôt en pentamètre iambique rimé, tantôt encore en prose, et comporte encore des chansons à la métrique rigoureuse.

Ce qui structure la pièce, c’est, d’abord et avant tout, le passage de la prose à la versification stricte, dans le cas des artisans, du vers blanc au vers rimé, dans le cas des amants, et les changements d’intensité que ces variations modulent. Rompre un équilibre aussi essentiel . en traduisant toute la pièce en prose ou en alexandrins semblerait impossible en Russie, en Allemagne, dans la plupart des grands pays de traduction : il existe, en Russie, par exemple, signée de Pasternak, une prodigieuse traduction de Shakespeare. L’idée de traduire Shakespeare ne nous serait, d’ailleurs, jamais venue, l’entreprise paraissant impossible, voire outrecuidante, si, à l’origine, il n’y avait eu l’envie de traduire la traduction de Hamlet par Boris Pasternak. Or, même une fois ce projet abandonné, au moins provisoirement et ne serait-ce que pour la simple raison qu’il était essentiel d’avoir soi-même pris le risque d’une traduction avant de tenter de transmettre celle d’autrui, avec ses choix et ses partis-pris, il restait que ce qui était possible dans une langue devait l’être aussi dans une autre. Pour un traducteur de tradition russe — une tradition née au XIXe siècle et illustrée au XXe par des poètes comme Alexandre Blok, Boris Pasternak, Marina Tsvétaïeva, Youri Tynianov — il va de soi qu’il ne peut y avoir de « fidélité » au « fond » sans une fidélité à la « forme » et qu’un texte poétique ne peut exister indépendamment de la façon dont il est délivré. Au nom de quelles vertus de la langue russe, et de quelle faiblesse supposée de la langue française, décréter que toute tentative de respecter la forme est vouée à l’échec ? Nous avons pris le parti de traduire en prose ce qui était en prose, de respecter le mètre des chansons pour qu’elles puissent être chantées, et de transposer le pentamètre iambique de Shakespeare en décasyllabes, coupés 4/6, ou 6/4. Le décasyllabe ne correspond pas exactement au pentamètre shakespearien, qui est plus libre, et ne repose pas sur le nombre de syllabes mais sur le nombre d’accents. Néanmoins, c’est le mètre le plus proche et c’est celui que la tradition a imposée, en Allemagne, depuis le XVIIIe siècle, en Russie, depuis 1825, sous l’influence de Pouchkine. Ce vers s’est imposé, précisément, contre l’alexandrin, symétrique et statique, peu à peu devenu le vers français par excellence, pour introduire dans la poésie européenne ce flottement, cet équilibre instable qui définissent le vers anglais.

Si traduire en vers libre ou en prose aurait été fondre le texte dans une même indifférenciation et réduire à néant la structure choisie par Shakespeare, choisir l’alexandrin aurait été introduire un élément étranger dans ce texte. Il est certain que le jeu de l’acteur, porté par le décasyllabe, est différent de ce qu’il serait sans la contrainte métrique ou sans le décalage interne du vers : ni livré à la pure transmission du sens, ni soumis à la régularité du vers classique français, l’acteur se trouve en présence d’un texte étranger, que, de fait, nous n’avons pas essayé de faire ressembler à ce que nous connaissions déjà. Au lieu de nous efforcer de le rapprocher du spectateur contemporain, nous avons plutôt cherché à le transposer sans réduire son étrangeté.

.

JEUX DE RIMES, JEUX DE MIROIRS

Ces principes ne sont pas très compliqués mais ce qui, dans le cas de Hamlet (mis en scène par Robert Cantarella) ou de Macbeth (mis en scène par Marc François), ouvrait sur des questions nouvelles devenait ici tout à la fois d’autant plus ardu que les problèmes semblaient soumis aux lois du divertissement et d’autant plus important que Le Songe d’une nuit d’été est une pièce sur le passage d’une forme à l’autre. Ce n’est pas sans raison que les paroles d’Helena à Hermia exprimant son désir d’être traduite, translatée, transformée en elle (« to be to you translated » ) sont reprises par Quince s’adressant à Bottom (« thou art translated » ). La traduction d’un monde dans un autre, d’un état dans un autre, et d’un style dans un autre, est l’un des thèmes majeurs de la pièce, et il est essentiel d’en transposer les différences.

De même que nous sommes à la crête du temps, au moment de passage d’un temps de l’année à un autre, nous sommes entre la ville et le palais, dans cet « entre-monde » obscur et matriciel qu’est la forêt, et nous voyons les artisans, les nobles et les fées se côtoyer : trois mondes, trois styles, trois mètres — prose, chansons et poèmes, pentamètre (et trois formes de pentamètres — blanc, rimé à rimes plates, ou inscrit dans une forme fixe correspondant à des embryons de sonnets). C’est dans cette dissymétrie, dans ce glissement, que s’inscrit la dualité : plus de la moitié de la pièce est écrite en vers rimés, symétriques terme à terme, et le thème du passage du rêve à la réalité, de la vérité au mensonge, de l’illusion à la réalité, de la traversée du miroir, est reflété dans ce vis-à-vis à l’intérieur même d’une structure impaire.

Pour traduire une tirade qui mette en scène le miroir du regard, il semble plus important de restituer ce jeu de miroir — le miroir de la rime et des images alternées selon la tradition pétrarquiste — que de respecter un mot-à-mot, du reste à peu près incompréhensible hors des règles qui le régissent. Cela suppose aussi de prendre soin de ne pas utiliser d’images qui n’appartiennent pas à la même esthétique, en sachant qu’il n’y a pas, pour Shakespeare, de gradation des styles, que tous les styles ont une valeur précise au moment où ils sont employés par tel ou tel personnage, dans telle ou telle situation. Et, cela suppose, par conséquent, dans le cas du Songe, de respecter la rhétorique courtoise, d’en mettre les motifs en place, discrètement, en laissant percevoir en filigrane leur double sens. Ajoutons que la nécessité de rester attentif aux motifs essentiels, comme nous le faisons pour toute traduction, s’est révélée, dans le cas du Songe, d’autant plus redoutable que le réseau est tramé plus serré (ainsi, pour s’en tenir à un exemple, conserver le motif de l’imagination, avec ses récurrences, dans la tirade de Thésée sur les amoureux et les fous, était d’autant plus difficile que le motif s’inscrivait dans une opposition entre « apprehend » et « comprehend » , elle aussi récurrente, et qu’il était indispensable de conserver, d’une manière ou d’une autre).

.

DU SONGE AU JEU DU SONGE ET RETOUR

Nous avions d’abord pensé donner une version complète du Songe d’une nuit d’été, puis procéder à une adaptation, tenant compte des difficultés propres au travail de Madeleine Louarn avec des acteurs à mémoire toujours fragile. La difficulté étant trop grande, vu l’urgence de donner un texte à des comédiens qui avaient besoin de beaucoup de temps pour le mémoriser, nous avons dû commencer par procéder à des coupes, de manière à réduire de moitié une pièce qui aurait duré quatre heures si elle avait été jouée dans sa totalité.

Le travail d’adaptation s’est borné dans un premier temps à alléger la traduction, sans modifier l’ordonnance du texte : il y a dans Le Songe d’une nuit d’été, des tirades explicatives, des descriptions ou évocations d’événements divers qui sont très belles, mais il fallait sacrifier à la rapidité ce plaisir de la rhétorique propre aux pièces de Shakespeare. Nous souhaitions, à partir de cette version légère, bousculer l’ordonnancement de la pièce, éluder notamment les longs échanges des amoureux perdus dans la forêt, et faire jouer ce qui se prêtait le mieux au jeu, de manière très libre (de là notre proposition du titre Le Jeu du songe s’agissant d’une pièce pour « ombres chinoises, forêt obscure, miroirs et comédiens à mémoire légère » qui était surtout un jeu sur l’impossibilité de la représentation, la dualité et l’impossibilité de traverser le miroir). Au cours du travail sur le plateau, cette proposition a été laissée de côté au bénéfice d’une adaptation plus longue du texte, plus linéaire et accordant plus de place à la rhétorique amoureuse.

Il nous a donc fallu disjoindre en certains points l’adaptation pour y introduire des passages que nous aurions omis : ainsi la tirade de Thésée, qui nous a montré à quel point notre méthode de traduction devait être revue dès lors que nous voulions traduire Le Songe d’une nuit d’été ensemble. Si, jusqu’alors, l’un traduisant les grands textes en vers et l’autre les passages en prose, avec révision et mise en commun des observations, nous avions progressé sans trop de difficultés, il était clair que, pour pouvoir mener à bien une traduction de l’ensemble, il était nécessaire de retravailler l’ensemble réplique à réplique depuis le premier vers. L’extrait que nous donnons ici n’est encore qu’une proposition, destinée à être remaniée, même si le texte, nécessité faisant loi, est déjà joué.

On pourrait dire qu’après un an de travail, nous n’en sommes encore qu’au tout début de la traduction puisque nous n’avons pu nous mettre d’accord ni sur le titre, ni sur le nom des personnages, sans même parler du texte de la pièce que nous revoyons. Pour ce qui concerne la traduction du titre, la solution de facilité consiste, bien sûr, à s’inscrire dans une tradition qui veut que A Midsummer Night’s Dream signifie Le Songe d’une nuit d’été. Dans la mesure où ce qui nous était demandé était une adaptation libre et où nous ne devions pas traduire ce titre, nous avons pu mettre le problème en attente, mais il nous reste à le résoudre. En 1839, le traducteur Francisque Michel s’en tenait encore à la version textuelle, Le Songe d’une nuit au milieu de l’été. Et il s’agit bien d’une nuit de la mi-été, non d’une nuit d’été quelconque : nous sommes au point de basculement du temps, entre la montée vers le soleil et la descente dans la nuit. Ce moment est essentiel parce qu’il est l’expression la plus fondamentale du thème de la « partition », de la dualité, du dédoublement qui se retrouve dans toute la pièce. Mais la mi-été à quoi il est fait allusion est celle du calendrier celtique, la fête de Beltaine (on évoque les « rites de mai ») et le mariage se déroule au moment où le règne de la lune, vaincue, et celui du soleil, vainqueur, s’inversent… Il faudrait se livrer à une recherche plus approfondie sur ce point et envisager de la transposer, si possible, dans le titre.

Les noms des personnages posent des problèmes multiples en raison des allusions qu’ils contiennent. Ne pas les traduire, ou en traduire quelques-uns seulement, serait la plus mauvaise des solutions, mais, dans le cas de « Bottom », par exemple, comment trouver un nom qui signifie tout à la fois la bobine (désignant son métier de tisserand) et le bas, le fond, la trame, avec l’arrière-sens de derrière, même si le sens n’est apparu que plus tard, comme on parle de cul de bouteille (et « ass » veut à la fois dire « âne » et « derrière », en sorte que Bottom est, par son nom même pour ainsi dire d’avance traduit en âne) ? Certains traducteurs ont adopté la solution « Lefond » en raison du jeu de mots de Bottom sur son rêve qu’il qualifie de « bottomless dream » (rêve sans fond) mais ce n’est ni drôle ni insolent ; Jules Supervielle, qui a donné la meilleure traduction de la pièce, baptise Bottom « Navette », ce qui semble un contresens mais a l’avantage de garder, avec l’idée de trame, l’activité incessante du tisserand qui fait la navette (mais le « bottomless dream » disparaît, et le comique aussi.

Le lien avec le métier n’est pourtant pas aussi simple que les notes des éditions académiques le laissent entendre : la plupart des traducteurs se sont surtout efforcés d’expliciter la relation du nom au métier, mais le comique vient souvent du lien établi par le nom entre le métier et le rôle de chaque personnage dans la pièce qu’ils jouent (et aussi du lien de ces rôles et ces métiers entre eux : le nom de Francis Flûte, le réparateur de soufflets, qui joue le rôle de Thisbé est comique parce qu’il évoque le son flûté de sa voix, mais aussi parce que « bellows-mender », réparateur de soufflets, pourrait également signifier réparateur de beuglements, de braillements). Pour certains personnages, comme Snug, le menuisier, ou Robin Starveling, le tailleur, nous sommes arrivés à des hypothèses qui seront peut-être conservées (« Claquebec » traduit littéralement « Starveling » — le tailleur qui joue la lune est un crève-la-faim à la mâchoire toujours prête à s’ouvrir ; le nom de « Snug », le menuisier qui joue le Lion, est comique parce qu’il signifie à la fois bien ajusté, douillet, coquet, et fait penser à l’expression « snug as a bug in a rug » (tranquille comme Baptiste), qui évoque le bonheur d’une mite dans une carpette : « Vrillette » nous a semblé avoir le mérite d’unir l’allusion à la vrille, il du menuisier, le féminin et l’allusion à la vrillette qui se loge dans les poutres pour les ronger paisiblement et dont on entend les petits coups de marteau dans les maisons qu’elle infeste.

.

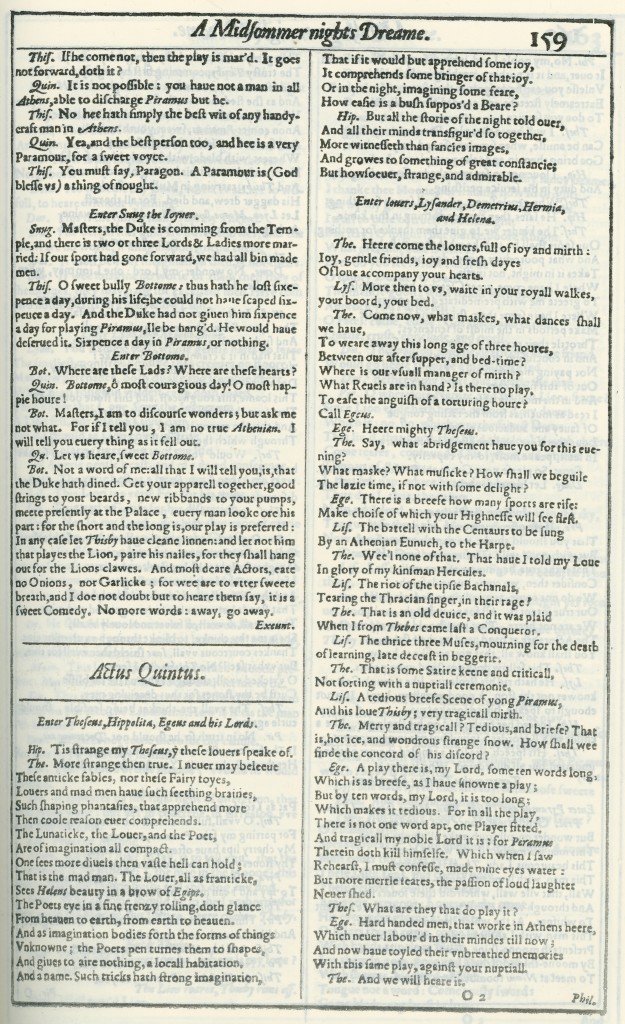

LE FOLIO DE L’OURS

Enfin, après bien des débats, qui expliquent le glissement du texte d’une édition à l’autre, nous avons pris la décision de ne plus nous fier à telle ou telle édition, mais de suivre d’aussi près que possible le texte du Premier Folio. Le Premier Folio est la première édition des pièces de Shakespeare, ou plutôt des « scripts » de vingt-six pièces, Périclès ayant été mystérieusement oublié, par deux comédiens responsables du Théâtre du Globe, en 1623, sept ans après la mort de Shakespeare. Cette édition, qui n’est pas la première, pour ce qui concerne Le Songe (il y a eu deux « quartos » datés, l’un authentiquement, l’autre frauduleusement, de 1600, et il est nécessaire d’en tenir compte) a l’immense mérite d’être proche de ce que furent les pièces jouées. Elle nous permet de nous dégager de la gangue des exégèses et des divergences incessantes des éditions savantes qui rendent, de toute façon, l’établissement du texte aléatoire : il semble parasité par des considérations qui sont peut-être d’autant plus contestables qu’elles paraissent aller de soi, la tentation de normaliser et le poids de la tradition romantique pesant lourdement sur l’œuvre de Shakespeare. Le retour au Premier Folio est une véritable cure de jouvence pour un texte soumis depuis des siècles à de tels traitements. Il est certain que la ponctuation en est atypique, l’orthographe déroutante et la versification parfois erratique. Néanmoins, ce qui à nos yeux peut passer pour anomalie est parfois très intéressant. Nous n’avons, bien sûr, pas tenté de transposer la faute d’orthographe qui amène l’éditeur (ou l’auteur) à confondre « the rites of may » et « the rights of may » – pourtant quel plaisir de sortir du règne de la faute pour découvrir ce glissement de sens merveilleux des « rites » aux « droits »… En revanche, lorsque Bottom évoque la possibilité de demander à Quince de transposer son rêve, le Premier Folio ne parle pas de « ballad » mais de « ballet » : pourquoi rectifier quand l’ambiguïté de la ballade et du ballet peut signaler l’exotisme de la chose pour celui qui en parle (et qui vient d’exhiber sa culture en employant des mots français pour parler aux elfes) ? De même, pourquoi ne pas tenir compte des propositions de la ponctuation, y compris lorsqu’elles sont gênantes ? La célèbre tirade de Thésée sur les amants et les fous ne se termine pas par un point d’exclamation dans le Folio, mais par un point d’interrogation. Il est facile de traduire

« Or in the night, imagining some fear

How easy is a bush supposed a bear! »

par

« Ou bien, la nuit, la peur imaginée

A si tôt fait un ours d’une fumée ! »

.

Mais le Folio donne:

« Or in the night, imagining some feare,

How easie is a bush suppos’d a Beare? »

.

Pourquoi ne pas proposer :

« Ou bien, la nuit, la peur imaginée

Ne change-t-elle en ours une fumée ? »

.

On remarquera peut-être au passage que cette traduction n’est pas un mot-à-mot. Il n’y a pas besoin de savoir beaucoup d’anglais pour constater que « Ou dans la nuit, imaginant quelque peur, comme on prend facilement un buisson pour un ours ! » (ou bien, si l’on suit le Folio : « ne prend-on pas facilement un buisson pour un ours ? ») a été transposé.

Nous avons, bien sûr, traduit la rime, qui est d’autant plus importante ici qu’elle apparaît à la fin d’une tirade en vers blancs, ce qui marque, de la part de Shakespeare l’intention de clore sur une conclusion épigrammatique.

Nous aurions pu garder l’opposition ours et buisson mais il nous a semblé que l’image de la fumée (allusion à l’expression « ce n’est que fumée », par exemple) permettait d’appuyer la référence à l’imagination, qu’il fallait absolument conserver, dans la mesure où il s’agit d’un motif récurrent dans la tirade et dans la pièce entière (en relation d’ailleurs avec le thème de la nuit et de la peur, que nous avons également conservés).

Il était impossible de supprimer l’image de l’ours (en raison notamment de sa symbolique dans la mythologie celtique, en relation avec la nuit et le soleil qui s’affrontent).

En bref, notre traduction n’est pas un calque mais une recréation résultant d’un ensemble d’arbitrages, sans doute peu satisfaisants parfois, très contrariants d’autres fois, mais qui doivent s’inscrire dans un système assez cohérent pour être, non pas invisibles mais intégrés, et que le texte nouveau proposé au spectateur ait sa cohérence.

Quoi qu’il en soit, le fait que, de plus en plus nombreux, les comédiens anglophones recourent au Premier Folio plutôt qu’aux éditions savantes nous a semblé un encouragement à poursuivre : ce que nous voulions donner, c’était un Shakespeare nouveau, tel que nous pouvions le découvrir nous-mêmes, non en tant que spécialistes mais en tant que personnes comme les autres, sensibles à des aspects que nous avions envie de partager. Puisse cette première ébauche les laisser deviner malgré tous ses défauts.

.

© Françoise Morvan et André Markowicz

Mouvements n°4 mars-avril-mai 1999.

.

TEXTE DU PREMIER FOLIO

« Hip »

Tis strange my « Theseus » , ÿ these lovers speake of.

« The. »

More strange than true. I never may beleeve

These anticke fables, nor these Fairy toyes,

Lovers and mad men have such seething braines,

Such shaping phantasies, that apprehend more

Then coole reason ever comprehends.

The Lunaticke, the Lover, and the Poet,

Are of imagination all compact.

One sees more divels then vaste hell can hold ;

That is the mad man. The Lover, all as franticke,

Sees « Helens » beauty in a brow of « Egypt » .

The Poets eye in a fine frenzy rolling, doth glance

From heaven to earth, from earth to heaven.

And as imagination bodies forth the forms of things

Unknowne; the Poets pen turnes them to shapes,

And gives to aire nothing, a locall habitation,

And a name. Such tricks hath strong imagination

That if it would but apprehend some joy,

It comprehends some bringer of that joy.

Or in the night, imagining some feare,

How easie is a bush suppos’d a Beare?

The Poets eye in a fine frenzy rolling,

Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven.

And as imagination bodies forth

The formes of things Unknowne; the Poets pen

Turnes them to shapes, and gives to aire nothing,

A locall habitation, and a name.

Such tricks hath strong imagination

That if it would but apprehend some ioy,

It comprehends some bringer of that ioy.

*

TEXTE DE L’EDITION ARDEN

« Hip. »

Tis strange, my Theseus, that these lovers speak of.

« The. »

More strange than true. I never may believe

These antique fables, nor these fairy toys.

Lovers and madmen have such seething brains,

Such shaping fantasies, that apprehend

More than cool reason ever comprehends.

The lunatic, the lover, and the poet

Are of imagination all compact:

One sees more devils than vast hell can hold ;

That is the madman : the lover, all as frantic,

Sees Helen’s beauty in a brow of Egypt :

The poet’s eye, in a fine frenzy rolling,

Doth glance from heaven to earth,from earth to heaven;

And as imagination bodies forth

The forms of things unknown, the poet’s pen

Turns them to shapes, and gives to airy nolthing

A local habitation and a name.

Such tricks hath strong imagination,

That if it would but apprehend some joy,

It comprehends some bringer of that joy :

Or, in the night, imaginig some fear,

How easy is a bush suppos’d a bear !

.

*

TRADUCTIONS DE LA TIRADE DE THÉSÉE

François-Victor Hugo, 1860

Repris en Garnier et Garnier-Flammarion, de 1966 à 1998

HIPPOLYTE. C’est bien étrange, mon Thésée, ce que racontent ces amants.

THÉSÉE. Plus étrange que vrai. Je ne pourrai jamais croire à ces vieilles fables, à ces contes de fée. Les amoureux et les fous ont des cerveaux bouillants, des fantaisies visionnaires qui perçoivent ce que la froide raison ne pourra jamais comprendre. Le fou, l’amoureux et le poète sont tous faits d’imagination. L’un voit plus de démons que le vaste enfer n’en peut contenir, c’est le fou; l’amoureux, tout aussi frénétique, voit la beauté d’Hélène sur un front égyptien ; le regard du poète, animé d’un beau délire, se porte du ciel à la terre et de la terre au ciel ; et, comme son imagination donne un corps aux choses inconnues, la plume du poète leur prête une forme et assigne au néant aérien une demeure locale et un nom. Tels sont les caprices d’une imagination forte; pour peu qu’elle conçoive une joie, elle suppose un messager qui l’apporte. La nuit, avec l’imagination de la peur, comme on prend aisément un buisson pour un ours !

*

Jules Supervielle, 1956

Club français du livre, puis Garnier-Flammarion

HIPPOLYTE. Étrange, mon Thésée, ce que racontent ces amants.

THÉSÉE. Plus étrange que vrai. Je ne croirai jamais à ces fables désuètes, ni à ces contes de fées. Les amoureux et les fous ont la cervelle si effervescente, la fantaisie si inventive qu’ils conçoivent beaucoup plus de choses que la froide raison n’en peut comprendre. Le fou, l’amoureux et le poète sont farcis d’imagination : l’un voit plus de démons que le vaste enfer n’en peut contenir et c’est le fou. L’amoureux, aussi fou que lui, découvre la beauté d’Hélène sur un front de moricaude. Et l’œil du poète, roulant dans un beau délire, voyage du ciel à la terre et de la terre au ciel. Et comme l’imagination dote d’un corps les choses inconnues, la plume du poète leur trouve des formes et accorde à un rien dans l’air une demeure précise et un nom. Tels sont les tours d’une imagination puissante que, même si elle ne peut que concevoir une joie, elle invente aussi le messager qui l’apporte. Et dans la nuit, quand on se forge une peur, comme on prend vite un buisson pour un ours !

*

Maurice Castelain, 1968

Aubier-Flammarion

HIPPOLYTE. C’est bien étrange, mon Thésée, ce que racontent ces amants.

THÉSÉE. Plus étrange que vrai ; je ne saurais ajouter foi à ces vieilles légendes, à ces contes de fées. Les amoureux et les fous ont la cervelle si bouillante, l’imagination si procréante, qu’elles conçoivent plus de choses que la froide raison n’en perçoit jamais. Le dément, l’amoureux, le poète sont tout pétris d’imagination : l’un voit plus de démons que n’en peut contenir le vaste enfer, et c’est le fou ; et l’amoureux, non moins dément, voit la beauté d’Hélène sur un front de négresse ; quant à l’œil du poète qui roule dans un beau délire, il court du ciel à la terre et de la terre au ciel ; et, comme l’imagination prête un corps aux choses inconnues, la plume du poète leur donne une figure, et assigne à ces bulles d’air un lieu dans l’espace et un nom. Tels sont les jeux de cette puissante imagination que, voulant simplement concevoir une joie, elle aperçoit une personne qui l’apporte; ou bien, la nuit, si elle imagine un sujet de crainte, qu’elle prend aisément une buisson pour un ours!

*

Jean-Michel Déprats, 1990

Actes Sud-Papiers

HIPPOLYTE

C’est bien étrange, mon Thésée, ce dont parlent ces amoureux.

THÉSÉE

Plus étrange que vrai. Jamais je ne croirai

Ces vieilles fables grotesques, et ces contes de fées.

Les amoureux et les fous ont des cerveaux bouillants,

Des fantaisies visionnaires, qui conçoivent

Plus de choses que la froide raison n’en perçoit.

Le fou, l’amoureux et le poète

Sont d’imagination tout entiers pétris :

L’un voit plus de démons que le vaste enfer n’en peut contenir ;

C’est le fou. L’amoureux, tout aussi exalté,

Voit la beauté d’Hélène au front d’une Égyptienne.

L’œil du poète, roulant dans un parfait délire,

Va du ciel à la terre, et de la terre au ciel ;

Et quand l’imagination accouche

Les formes de choses inconnues, la plume du poète

En dessine les contours, et donne à ce qui n’est qu’un rien dans l’air

Une demeure précise et un nom.

Tels sont les tours d’une imagination puissante :

Il lui suffit de concevoir une joie

Pour percevoir le messager de cette joie :

Et, la nuit, si l’on se forge une peur,

Comme il est facile de prendre un buisson pour un ours !

*

Notre version, toujours en cours…

HIPPOLYTA.

Ces amants, mon Thésée, parlent d’étranges choses.

THÉSÉE.

Plus étranges que vraies. Je ne puis croire

Ces jeux de fées, ces fables à l’antique.

Les amants et les fous, l’esprit brûlant,

Ont plus à prendre au feu de leurs visions

Que la froide raison n’en peut comprendre.

Les fous, les amoureux et les poètes

Sont d’imagination tous trois pétris.

L’un voit des diables plus que n’en contient

L’étendue de l’enfer ; lui, c’est le fou.

L’amoureux, qui délire bien autant,

Voit une Hélène en toute moricaude.

L’oeil du poète en sa belle démence

Roule du ciel au sol, du sol au ciel,

Et quand son imagination engendre

Les figures de choses inconnues,

De sa plume il les cerne et donne au vide,

Au rien de l’air, lieu habitable et nom.

Les tours d’une imagination puissante

Sont tels qu’à peine apprend-elle une joie,

Elle y comprend le messager de joie ;

Ou bien, la nuit, la peur imaginée

A si tôt fait un ours d’une fumée !