.

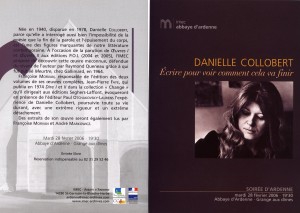

Je donne ici le texte d’une communication à l’IMEC, en 2007 : le thème de la rencontre était « établir les œuvres et garder le mouvement de l’écriture », et j’avais été invitée à revenir sur mes éditions des œuvres de Danielle Collobert et d’Armand Robin…

L’année précédente, nous avions, André Markowicz et moi, donné une lecture à deux voix d’un texte de Danielle Collobert — c’est à quoi je fais allusion dans cette communication…

.

…

.Je pensais alors mener à bien le projet de donner une édition des meilleurs textes d’Armand Robin — j’étais loin de me douter qu’allaient paraître des publications annulant tout ce travail d’édition.

*

.Sur le thème « établir les œuvres et garder le mouvement de l’écriture », l’IMEC rassemble ici, cas peu banal, trois auteurs qui n’ont rien de commun, sinon Rostrenen, l’IMEC et le fait d’être atypiques… Il se trouve que j’ai archivé à l’IMEC le fonds de manuscrits laissés par Danielle Collobert et c’est ce qui m’a donné l’idée de constituer un fonds Armand Robin, puis de déposer mes manuscrits (et ceux d’André Markowicz) pour constituer un fonds d’étude de la traduction.

Bien qu’il s’agisse plutôt pour moi ici de parler de l’édition des œuvres de Danielle Collobert qui vient de paraître aux éditions POL, je vais commencer par mon expérience d’édition des œuvres d’Armand Robin, véritable épreuve initiatique doublée d’un roman noir à partir de quoi l’édition des milliers de pages laissées dans des dossiers par Danielle Collobert fut une navigation sur un long fleuve paisible, trop paisible peut-être à certains égards puisque cette édition est passée à peu près inaperçue… ou plutôt continue son parcours presque clandestin entre les cargos déversant office après office leurs chargements dans les librairies.

Les livres d’Armand Robin que j’ai publiés n’ont pas été des best sellers mais ils ont trouvé un lectorat fidèle, en dépit des difficultés rencontrées, et l’on mesurerait l’état désastreux de l’édition à constater la différence de réception entre les Écrits oubliés, Poésie sans passeport et Fragments d’Armand Robin que j’ai publiés de 1986 à 1992 et les Œuvres complètes de Danielle Collobert publiées en 2004 et en 2005.

C’est la première fois que j’ai l’occasion d’aborder ce travail d’édition, dans un cas comme dans l’autre, et ce simple constat devrait aussi amener à réfléchir.

.

I. ARMAND ROBIN

.

Armand Robin est un écrivain né en 1912, fils de paysans, tout à fait étranger au milieu littéraire. Il a commencé à publier à la NRF dans les années 30 sous l’égide de Paulhan : il a publié un premier recueil de poèmes, très conventionnels, Ma Vie sans moi, mais ce recueil a pour particularité d’être composé pour moitié de poèmes traduits (ou plutôt « non-traduits », pour s’en tenir à l’expression d’Armand Robin) c’est-à-dire de reflets de la première partie du recueil donnés par Essénine, Tuwim, Edgar Poe… Autre particularité, le poème d’Essénine qui ouvre le second volet du diptyque est une fausse chanson russe évoquant la vie d’Essénine mais un vrai poème de Robin.

En même temps qu’il tâtonne sur la voie de la poésie, Robin expérimente une forme de prose mêlée de poèmes et d’échos divers faisant rayonner les images du pays natal par l’intermédiaire de voix participant à ce roman éclaté qu’est Le Temps qu’il fait, publié en 1942, mais, en réalité, pas vraiment terminé. Car en 1942 déjà, Robin est passé à autre chose et qui, à mes yeux, fait l’intérêt de son travail : une expérience de dépossession de soi par les langues étrangères qui a donné lieu, entre autres, aux volumes de Poésie non traduite et aux textes critique faisant de Joyce, de Valéry, de Claudel même, autant de formes de Robin pris dans ses métamorphoses qui l’amèneront à traduire soixante poètes de vingt langues différentes, arabe, hongrois, chinois, bulgare, ouïghour, tchérémisse des prairies… En cette année 42 qui est celle de sa trentième année, il a été embauché par le ministère de l’Information pour écouter les émissions en langues étrangères et consacre un temps considérable aux propagandes du monde entier.

En des fragments qui évoquent cet élargissement (au double sens du terme : élargissement au-delà de toutes les frontières et libération des genres littéraires) il évoque cette épopée avec une sorte d’euphorie jusqu’à un moment de crise : en rupture avec le ministère de l’Information, il s’en prend aussi, aux petits-bourgeois stalinisés, Éluard et Aragon, tout-puissants à la Libération : on ajoute son nom à la Liste noire des écrivains collabos — le voilà donc mis au ban.

Il est certain qu’il a travaillé au ministère de l’Information et collaboré à la NRF et Comoedia mais, en regard des responsabilités de tant d’autres, cette condamnation est tout à fait injuste. Ce qui ne revient pas à adhérer à l’image de Robin anarchiste, résistant, se faisant écouteur la nuit pour donner ses bulletins d’écoute à la Résistance — image totalement fausse mais promue sans fin… De toute façon, cela n’a plus aucune importance pour Robin qui assure ne plus exister : entièrement dépossédé de lui, il n’est plus qu’un point de rassemblement de plus en plus flou de paroles qu’il capte et renvoie, jusqu’à ce jour de mars 1961, où, arrêté par des policiers, meurt à l’Infirmerie spéciale du Dépôt de la préfecture de police de la Seine.

À partir de ce moment, commence sa seconde vie : alertés au moment où les scellés sont levés sur son appartement, Claude Roland-Manuel et Georges Lambrichs arrivent avec trois valises qu’ils remplissent de papiers laissés en vrac. Les archives sont déposées chez Gallimard. Les années passent : Robin, devenu un poète maudit auquel on consacre des émissions, des articles, est désormais surtout connu par le mystère de cette mort de martyr victime de la police, et par le mystère de ces archives secrètes. 1968 : le romancier Henri Thomas et un inconnu, Alain Bourdon, publient Le Monde d’une voix. Le livre reparaît en collection Poésie, précédé de Ma Vie sans moi, sans la partie traduite, jugée encombrante. Armand Robin est devenu un poète conventionnel, dont on déplore au passage que la plupart de ses œuvres restent englouties, perdues en des centaines de revues introuvables.

C’est là que j’interviens, petite lycéenne, captivée par un auteur anarchiste, spécimen rare à Rostrenen, et auteur de poèmes que je trouve parfois très simples, très touchants, et parfois tout simplement nuls.

Telle est l’énigme qui va m’amener dans un véritable piège : la recherche des archives perdues, des écrits oubliés, des fameux bulletins d’écoute… bref, tout ce en quoi je vois une expérience littéraire à découvrir.

Pourquoi un piège ?

C’est que les archives déposées chez Gallimard se retrouvent chez cet Alain Bourdon qui s’est chargé de l’édition et est devenu le président des amis de l’auteur. Il n’en laisse voir que ce qu’il veut. Au bout de quelque temps, il me devient clair qu’un travail correct est impossible tant que le fonds Robin ne sera pas rendu aux éditions Gallimard. Requête de Georges Lambrichs, requête de Robert Gallimard : refus.

En attendant, j’ai décidé de publier les textes que j’ai retrouvés en écumant les journaux et revues à la Bibliothèque nationale (en 1986 paraissent les Écrits oubliés I et II, plus une traduction de Rémizov par Robin, Savva Groudzine). Par ailleurs, pour exposer cette situation de blocage, j’ai inscrit une thèse d’État qui se présente comme le bilan d’une édition impossible (cette thèse s’intitule d’ailleurs platement Bilans d’une recherche)… Le corps de la thèse est une sorte de vaste introduction à un chapitre final qui est l’analyse du « mythe de Robin » : comment on fabrique un poète… chaque volume d’annexe étant un volume à paraître. Un volume de textes liés aux écoutes de propagandes, un autre d’émissions de Poésie sans passeport…

J’en étais à la fin de mon travail et la date de soutenance était fixée quand, à la suite d’une nouvelle requête de Robert Gallimard, les archives détenues ont été restituées.

Il me restait, soit à renoncer pour me livrer enfin à la recherche qui m’avait été interdite pendant six ans (et qui avait, de fait été interdite pendant un quart de siècle), soit à soutenir en faisant comme si cette manne empoisonnée ne m’était pas tombée dessus in extremis en déclarant que j’avais arrêté mes recherches à telle date.

Aucune de ces solutions n’était acceptable : recommencer à zéro en faisant comme si les problèmes posés étaient résolus, c’était effacer tout un travail d’investigation des zones d’ombre qui avait été aussi une tentative pour montrer en quoi le travail d’Armand Robin permettait d’échapper aux lieux communs auxquels il était réduit. Faire comme si j’ignorais toujours les archives restituées, c’était manquer à l’honnêteté et faire mentir le titre de cette thèse. Dans les deux cas, il fallait faire comme si.

J’ai adopté une troisième solution : indiquer que ma thèse était rédigée à telle date et indiquer en note que des informations nouvelles étaient venues confirmer ou infirmer les hypothèses… J’ai donc construit cette thèse sur deux niveaux… et un volume complémentaire est venu s’ajouter à mes volumes d’annexes proposant des éditions de textes de Robin… un volume véritablement prodigieux pour moi car si, en procédant ainsi, je savais que je m’interdisais tout droit aux félicitations du jury, en revanche, la découverte de ce volume de Fragments a été l’un des moments les plus bouleversants de ma vie.

D’une part, des trois valises, il ne restait autant dire plus rien : mille feuillets…

D’autre part, à plonger dans ces mille feuillets dactylographiés à la hâte, je voyais se matérialiser sur le papier, mais pas seulement sur le papier, par les encres, les machines, les papiers plus ou moins jaunis ou cassants (selon les époques : le papier friable de l’Occupation, les papiers offset des années 60) les étapes d’une expérience que j’avais suivie et tentée d’expliquer en ce qu’elle avait de plus vivant, de plus fragile : tentant désespérément de trouver un ordre dans ces feuillets brassés, déclassés, découpés aux ciseaux pendant un quart de siècle, j’ai fait appel à une spécialiste des filigranes, et par la suite, en partant de ces filigranes, j’ai isolé une liasse de papiers et j’ai découvert qu’un petit fragment de poésie du pseudo Monde d’une voix était un morceau d’une suite intitulée Fragments : pour faire le Monde comme si à partir de ces Fragments, l’éditeur avait mis dans un dossier ce qui était vers et dans un autre ce qui était prose, alors que ces poèmes présentés comme poèmes sur Robin étaient des brouillons d’un article sur Claudel… Faire éclater les limites des genres… échapper à la poésie pour poètes…

De là est venue cette édition des Fragments dans la collection Blanche chez Gallimard — et l’édition de Poésie non traduite et d’Expertise de la Fausse parole chez Ubacs puisque, pour finir, j’ai publié ces volumes que j’avais préparés en annexes, espérant ainsi que ces publications amèneraient une réflexion sur les voies possibles de la poésie hors des chemins frayés. Ai-je « établi les œuvres et gardé le mouvement de l’écriture » ? Dans le cas des Fragments, certainement. Pour l’édition des émissions de Poésie sans passeport aussi, puisque, faute de pouvoir faire entendre ces émissions possédées par l’INA, je les ai transcrites en reproduisant la trame sonore entrelaçant poème étrangers et traductions. En revanche, il faudrait reprendre les Écrits oubliés en les inscrivant dans l’ensemble du travail de Robin pour donner à comprendre l’expérience de la « non traduction ».

Il était convenu que, lorsque le stock d’exemplaires du Monde d’une voix serait épuisé, une édition correcte de Ma Vie sans moi et des Fragments serait publiée en collection Poésie Gallimard, mais j’ai appris, par hasard, qu’André Velter avait republié tel quel Le Monde d’une voix, en y ajoutant l’un des plus mauvais Poèmes indésirables, publiés à la Fédération anarchiste… Le retour du poète maudit, et, cette fois, pour toujours… Autour de l’image d’Armand Robin, je vois pulluler à nouveau les récitals, les spectacles, les commentaires sur le « poète indésirable », l’anar, le Breton rebelle, le libertaire aux quarante langues… avatars du romantisme n’en finissant pas de finir…

Vingt ans de travail perdu, et des clichés, le plus souvent faux, injustement, très injustement, rabattus sur quelqu’un qui, égaré dans le milieu des Lettres, avait fait de sa perdition consentie l’instrument d’une expérience sans mesure avec cette œuvre étriquée de poète ainsi promu.

NB : Et je n’étais pas au bout de mes peines : en 2007, lorsque je rédigeais cette brève synthèse pour cette communication à l’IMEC, j’ignorais que mes recherches allaient permettre à une universitaire de publier une biographie d’Armand Robin plagiée de manière à mettre mes recherches au service des lieux communs que j’avais cru combattre en publiant les textes d’Armand Robin… Tant de travail pour en aboutir à une procédure pour contrefaçon, quelques années de plus perdues à faire condamner la plagiaire, l’expérience n’est pas banale. Mais ce n’était encore qu’un élément d’un ensemble car le préfacier, responsable du site armandrobin.org, qui exposait froidement que cette biographie était le premier travail nouveau depuis quarante ans, avait, pour sa part, avec préface de la plagiaire, démantelé les Écrits oubliés pour en faire un volume intitulé Le Combat libertaire. Fabrication du poète libertaire à partir de textes tronqués placés dans un contexte falsifié, fabrication d’une biographie de poète venant à l’appui, et réédition du recueil de poèmes posthumes fabriquant un poète maudit parfait : la boucle est bouclée, Robin est devenu ce que l’institution littéraire voulait qu’il soit.

C’est cette fabrication que j’étudiais dans la thèse plagiée que j’ai actualisée et publiée en 2020 sous le titre Armand Robin ou le mythe du Poète.

.

II. DANIELLE COLLOBERT

.

Entrant aux éditions Gallimard, quelques mois après la disparition d’Armand Robin, Danielle Collobert dépose le manuscrit de Meurtre qui, soutenu par Queneau, allait être publié en 1964.

Lorsqu’elle commence d’écrire les textes publiés sous ce titre, Robin vient de mourir ; elle a vingt et un ans, elle a publié ou une plaquette de poèmes, Chants des guerres, dont elle a fait détruire le tirage (comme Robin a détruit son ébauche d’œuvre antérieure par son passage à la non-existence) et elle a renoncé à tout cursus universitaire, tout métier, tout exercice aussi de la littérature à fins professionnelles. Elle se tient à l’écart du monde littéraire, quand bien même, année après année, réseaux et relations viennent s’inscrire sur ces carnets tenus malgré tout, mais, pour finir, en vain, puisqu’elle s’en va toujours, ne finit pas de s’en aller…

Ce qui est étonnant, c’est cette présence éphémère, désuète, déjà finie avant d’avoir commencé aux éditions Gallimard, d’Armand Robin, de Danielle Collobert et de moi, puisque, en fait, j’ai suivi leurs traces, en fuyant, somme toute, comme, à leur manière, tous deux, ils l’avaient déjà fait.

Danielle Collobert n’a pas protesté contre ce qu’Armand Robin appelait le « forfait biographique » mais sa vie de résume à bien peu de chose, hors l’écriture. Née en 1940, elle commence des études de géographie qu’elle arrête presque aussitôt (on n’a pas assez souligné cette passion pour la géographie : c’est un esprit, comme elle le dit, précis — elle cartographie) et, peu à peu, fait de sa vie une fuite vers tous les lieux du monde. Armand Robin investit les langues : Danielle Collobert investit l’espace pour s’y perdre.

De la vie de l’un et l’autre, il n’y a, en fait, rien à dire sinon cette perdition consentie.

Les traces biographiques sont, comme dans le cas d’Armand Robin, des dates bibliographiques.

En 1961, elle publie un recueil, Chant des guerres, dont, comme je l’ai dit, elle fera détruire le tirage.

En 1962, elle termine Meurtre qui sera publié en 1964 par Gallimard

Elle commence alors, dans la suite de Meurtre, un cycle d’abord intitulé Parler seul qui deviendra Dire I et II, puis un film raconté dans sa lenteur qui deviendra Recherche, une trilogie que nous avons lu ici à l’IMEC, André Markowicz et moi — une trilogie qui, épurée, donnera Polyphonie, pièce radiophonique, ou plutôt chœur pour deux voix et bruits tramés…

Dire I s’amenuise en dire II qui s’amenuise en Il donc, trois livres publiés par Jean-Pierre Faye dans la collection Change (en 1972 et 1976) alors qu’elle quitte la France et l’Italie, où elle vivait en alternance, pour errer entre l’Amérique, la Crète, où vit Uccio Esposito-Torrigiani avec qui elle écrit plusieurs pièces radiophoniques, l’Égypte, la Grèce, de nouveau New York.

En 1978, elle publie Survie, un poème qu’elle fait traduire en italien par Uccio, et, se suicide le jour de son anniversaire.

Voilà ce qu’en écrit Uccio :

« Danielle Collobert s’est donné la mort le 23 juillet 1978, dans une chambre d’hôtel, rue Dauphine, à Paris. Parmi ses quelques objets personnels, un classeur noir qui contenait un gros cahier vert d’écolier, un petit bloc-notes acheté au Pérou, des feuillets et enfin un cahier à spirale acheté à New York : le tout, rangé chronologiquement, constituait ce journal qu’un petit mot d’adieu confiait aux soins exclusifs d’une amie. Le texte que nous publions ici a été établi sans rien retrancher et en respectant, dans la mesure du possible, la graphie et la disposition du manuscrit. Nous le publions parce que c’est le journal d’un écrivain qui note, en juillet 1978, “vingt ans d’écriture” comme on annoncerait un verdict, désormais consommé. »

Vingt ans d’écriture et, de Meurtre à Survie, une forme close. Une sorte de diamant brut poli et repoli pour en arriver à cette forme arrêtée dans son ultime butée contre la mort.

Pour avoir travaillé pendant des années à faire émerger toute la part obscure de l’œuvre de Robin, je pouvais dire que, lorsque je disais espérer voir un jour paraître les œuvres de Danielle Collobert en un seul volume, sans rien de plus, sans rien de moins, j’avais des raisons de le faire car c’était l’exact opposé de l’œuvre (ou de la non-œuvre de Robin) : si, dans le cas d’Armand Robin, des pans entiers de son travail étaient à mettre au jour, Danielle Collobert, elle, avait tout mis au jour. Et, cela fait, le point final posé, elle avait disparu quand elle avait choisi de disparaître.

En conséquence, éditer les œuvres de Danielle Collobert me semblait très simple : rassembler en un volume ce qu’elle avait publié. « Établir les œuvres et garder le mouvement de l’écriture », c’était ça, voilà tout.

Seulement, Paul Otchakovsky-Laurens tenait à publier le journal qu’elle avait laissé. En raison du suicide, de la drogue, je craignais le retour du poète maudit, ce voyeurisme pitoyable que je n’avais que trop vu dans le cas d’Armand Robin, mais le journal faisait partie des textes laissés par Danielle Collobert, il avait déjà été publié (par Uccio Esposito). Le problème est qu’il avait disparu… De plus, il faisait partie d’un ensemble de textes laissés par Danielle Collobert dans un épais dossier noir légué à une amie, dossier que Paul Otchakovsky-Laurens avait permis de faire déposer à l’IMEC. Car, alors même que je m’interrogeais, Paul Otchakovsky-Laurens, lui, avait obtenu la mise à disposition de tout un fonds constitué par Danielle Collobert elle-même et contenant donc des textes qu’elle avait conservés. Chargée d’archiver ce fonds, j’ai immédiatement constaté qu’il contenait des textes de jeunesse, de la même époque et de la même qualité que ceux de Meurtre…

Le journal faisait donc partie d’un ensemble, et il fallait, pour être cohérent, publier les poèmes, les pièces radiophoniques, et, du coup, les pièces écrites en collaboration avec Uccio Esposito.

J’ai décidé de faire une édition en miroir : un premier volume donnant les œuvres publiées, un deuxième donnant les compléments, inédits ou pas, lui-même construit en miroir : d’abord les textes de Danielle seule, puis, les textes à deux mains, avec, entre les deux, un texte d’Uccio sur Danielle — texte selon moi très beau mais dont Paul Otchakovsky-Laurens ne voulait pas. Mais, là, c’est lui qui a cédé et il m’a dit ensuite qu’il ne le regrettait pas. Moi non plus.

Ce que je regrette, c’est que l’ordre de présentation ait été bousculé car, pour des raison d’économie, il a fallu faire paraître le premier volume seul. Jean-Pierre Faye avait demandé à rédiger une préface. Il avait donc été convenu que je le laisserais présenter Danielle Collobert, me contentant, moi, d’expliquer le travail d’édition et rédigeant tout à la fin une brève synthèse biobibliographique. En fait, la préface de Jean-Pierre Faye a été très courte, la notice finale a été placée à la fin du tome I, ma préface, en tête du second tome, a pris une allure inutilement érudite et la notice que j’avais omis de signer a été attribuée à Jean-Pierre Faye : le travail d’édition est resté tout à fait obscur et d’ailleurs pas un seul des (rares) critiques qui aient évoqué cette édition ne l’a mentionné.

Je me suis interrogée sur cette invisibilité comme sur l’invisibilité du travail de traducteur : dans un cas comme dans l’autre, il me semble que la conception romantique de l’Auteur, se doublant d’une indifférence au texte, explique cette absence totale de prise en compte de la matérialité du travail : l’artiste inspiré délivre son message, l’artisan laborieux entrave ce message comme un encombrant truchement. C’est ce qui fait d’ailleurs que les traductions peuvent être si faibles — quant au travail éditorial, dans le cas d’Armand Robin, j’en ai la plus parfaite illustration, puisque mes éditions ont toutes disparu, laissant place au Monde d’une voix.

Pour autant, je ne regrette pas du tout cette double expérience (pas plus d’ailleurs que l’édition en dix-huit volumes des œuvres de Luzel, disparue, elle aussi, et qui a été, pour le coup, l’occasion d’une véritable bataille suite au tir de barrage des militants nationalistes bretons — c’est ce que j’ai raconté dans Le Monde comme si et je n’épilogue donc pas, mais il ne faudrait pas penser que la plongée dans les archives, la volonté de respecter le texte et de le rendre lisible selon des critères exposés de manière aussi claire que possible, sans réduire son étrangeté, soient différents dans le cas de Luzel et dans le cas d’Armand Robin et de Danielle Collobert).

Il m’a été expliqué que j’aurais dû mettre le journal de Danielle Collobert en tête de l’édition de ses œuvres pour donner un plus large écho à cette édition. Je ne le pense pas car, d’une part, c’était donner une vision de l’œuvre privilégiant l’aspect autobiographique et mettant en avant une figure de poète suicidé dans laquelle tous les textes viendraient ensuite s’inscrire — et c’est précisément ce que je ne voulais pas ; d’autre part, dès lors que je disposais de textes inédits qui me semblaient intéressants, il n’était pas possible de mêler, selon une chronologie improbable, ce que l’auteur avait choisi de publier et ce qu’il avait rejeté. D’autant moins que, comme je l’ai dit, je tenais à publier cet ensemble limpide de cinq livres lisibles comme un seul.

Alors que tout semblait si simple, dans le cas de Danielle Collobert, « établir les œuvres et garder le mouvement de l’écriture » était une véritable gageure… J’ai eu la chance de pouvoir travailler à l’IMEC en toute liberté, d’avoir le soutien éclairé de Paul Otchakovsky-Laurens et les conseils d’Uccio Esposito-Torrigiani : au total, je trouve que c’est une belle édition, ouvrant, chose rarissime, sur les textes radiophoniques qu’il aurait été si facile de supprimer, d’autant qu’il s’agissait de textes à deux voix, et laissant entrevoir, chose plus rare encore, tâtonnements et recherches… Depuis quelque temps, je rencontre de jeunes acteurs qui me disent y puiser : le destin des livres est imprévisible.

@ Françoise Morvan

*

Janvier 2022

Au moment où j’apprends que les deux volumes d’Œuvres de Danielle Collobert sont épuisés, je reçois le lien vers un bel article d’Hervé Bauer intitulé « À demain »…

Bonjour Madame,

je n’ai pas trouvé d’ouvrage où l’on peut lire de texte critique de Robin sur Joyce. Pouvez-vous m’aiguiller ?

Merci et passez une belle journée.

Ronan NEDELEC

Bonjour,

Le texte de Robin sur Joyce se trouve dans le tome I des Écrits oubliés mais il faut à présent chercher ce volume en bibliothèque ou chez des libraires d’ancien… On peut encore en trouver quelques exemplaires çà et là, me semble-t-il.

https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/19840550/Robin-Armand-Ecrits-Oublies-T-1-Livre.html

Cordialement

Françoise Morvan

Bonjour,

Je cherche desesperement Oeuvres 1 de Danielle Collobert. Auriez vous par le plus grand des hasards encore des exemplaires? Je serais immensément heureuse de vous en acheter un.

Merci merci merci

Hélas, je n’ai plus que mes exemplaires de travail. Pauvre Danielle Collobert, son destin posthume est vraiment triste…