.

.

L’un de nos grands chagrins, à André Markowicz et à moi, a été de perdre Ivan Kouznetsov, extraordinaire metteur en scène et homme vrai dans l’amitié comme en tout — il en est mort… et c’est avec beaucoup de peine que nous sommes allés voir la dernière représentation de Châtaigne dont il avait fait l’adaptation d’après notre traduction pour Vera qui jouait le rôle de Kachtanka… Nous étions très tristes lorsque, tout en devisant avec les amis retrouvés là au hasard, nous avons été abordés par une jeune metteuse en scène, Alicya Karsenty, qui voulait avoir une nouvelle traduction de La Maison de Matriona de Soljenitsyne.

Je me demande encore pourquoi André Markowicz, qui avait écrit (avec Jean-Jacques Marie) le seul article critique au sujet de Soljenitsyne, devenu l’incarnation du nationalisme russe xénophobe et antisémite, a accepté. Il pensait que les éditions Fayard, qui possèdent les droits, n’autoriseraient aucune retraduction… Mais Alicya, chose incroyable, après avoir obtenu l’accord potentiel du retraducteur, avait obtenu l’autorisation supposée impossible de l’éditeur. Et le retraducteur s’était mis au travail en poussant des soupirs car comment un tel écrivain a-t-il pu devenir et comment puis-je et comment pourrais-je ?…

Pour ma part, j’avais toujours pensé que Soljenitsyne était un écrivain courageux mais ennuyeux, rendu mondialement célèbre pour des raisons politiques, et desservi en France par les nouveaux philosophes et autres avatars d’une révolte qui avait été détournée comme avait pu l’être celle qu’il avait exprimée à l’origine. J’avais aimé Une Journée dans la vie d’Ivan Dennissovitch et La Maison de Matriona mais détesté Le Pavillon des cancéreux et vu dans la plupart de ses textes l’ombre portée du nationalisme qui allait l’amener aux pires positions réactionnaires. Et pourtant, traduisant Matriona, André disait, l’air éberlué, que Soljenitsyne était un grand écrivain…

Nous en étions là lorsque la traduction m’a été donnée à relire avant d’être remise à la date prévue, début juillet. Je pensais n’avoir qu’à noter des coquilles, des fautes de style, de minces erreurs, pas grand-chose. Il ne m’a pas fallu longtemps pour m’en apercevoir, c’était une traduction tout à fait manquée. Généralement, les premières pages de ses traductions de prose (ce n’est pas du tout le cas pour la poésie) sont mauvaises, puis le style se trouve et soudain, tout prend sa vitalité. Il suffit de retraduire le début… mais, là, non. Tout était bizarrement faux. Faux en regard de quoi ? J’ai regardé la traduction de Léon Robel, qui m’a semblé bien meilleure. Elle me semblait même très correcte et je me suis demandé pourquoi il fallait la refaire.

Voilà, par exemple, pas tout à fait pris au hasard mais presque, un petit passage du début — le narrateur, un professeur de mathématiques, qui rentre de relégation, arrive à Torfprodoukt où il doit trouver à se loger.

.

« Je n’arrivais pas à trouver le sommeil sur le banc de la gare et je revins dès l’aube traîner dans la cité. J’y découvrris à présent un marché minuscule. Une seule et unique femme, vu l’heure matinale, s’y tenait qui vendait du lait. J’en pris une bouteille et la bus aussitôt.

Son parler ma frappa. Elle ne causait pas, elle chantonnait à vous faire fondre l’âme et les mots qu’elle disait étaient ceux-là même dont la nostalgie m’avait tiré d’Asie.

— Bois, bois, si le cœur t’en dit. Tu n’es point d’ici à croire ?

— Et vous-même, d’où venez-vous ? fis-je, tout réjoui. »

.

C’était clair et précis – je n’y voyais pas de problème. J’ai donc proposé une solution simple : ne pas retraduire le texte. Mais, rien à faire, Alicya Karsenty ne voulait pas cette traduction, elle avait fait des pieds et des mains pour obtenir l’autorisation de l’éditeur et elle tenait à donner une version neuve du texte pour son spectacle. Trop tard pour la décevoir.

Il ne restait plus qu’à nous associer en adoptant la méthode Tchekhov inversée, à savoir qu’au lieu d’interroger le texte à partir d’un mot à mot laissant toute place aux investigations, je partais d’un texte établi pour remonter à la source et il nous fallait trouver des solutions comme on élucide un mystère… et il y en avait, des mystères à élucider… C’est la curiosité qui m’a fait prendre en charge ce labeur inattendu et c’est le plaisir de l’expérience nouvelle qui a fait qu’André s’est lancé avec enthousiasme et reconnaissance dans la démolition totale de son texte. Il resterait à savoir pourquoi cette traduction était manquée (ce dont il était tout à fait conscient). Le texte était traduit distraitement, facilement, comme de loin. La voix du narrateur ne s’entendait pas ou plutôt s’entendait, elle aussi, comme de loin.

Comme Léon Robel, André avait adopté le passé simple pour la narration. Or, le texte se présente comme un témoignage et il était clair (à mes yeux tout au moins) que le choix du passé simple était une erreur. J’ai donc commencé par remplacer les passés simples par des passés composés, ce qui a changé la tonalité générale et a commencé à faire surgir le personnage, avec sa simplicité faite pour s’accorder à celle de Matriona.

Ensuite, tout a bougé par grandes masses : la restitution du parler de cette vieille paysanne, celui des villageois, ne devait pas faire néorural ; le narrateur disait lui-même qu’il en était charmé au point de se sentir le cœur comme éclairé. Matriona me faisait penser à ma grand-tante qui n’avait pas même pu aller un jour à l’école tant sa famille était pauvre, et se traduisait du breton dans une langue merveilleuse (que j’ai transposée en traduisant le théâtre de Synge). Il n’était pas question d’employer une langue duelle comme la sienne mais de trouver un décalage juste. Et, là, de fait, j’ai compris pourquoi la traduction de Léon Robel ne convenait pas pour une mise en scène. Les hommes du peuple étaient comme engoncés dans un parler juste un peu distancié et patoisant. Une fois mis au passé composé, le petit passage qui donne la parole à la marchande de lait donne ça (puisqu’il faut donner un exemple pour éclairer l’expérience) :

.

« J’ai dormi sans dormir sur le banc de la gare, et, dès l’aube, j’ai repris mes errances à travers le bourg. C’est alors que j’ai découvert un minuscule petit marché. Vu l’heure, il n’y avait là qu’une seule femme, qui vendait du lait. Je lui en ai pris une bouteille, je me suis mis à boire devant elle.

Sa façon de parler m’a sidéré. Elle ne parlait pas, elle chantait, d’une voix émouvante, et, les expressions qu’elle employait, c’étaient celles-là même dont, en Asie, j’avais la nostalgie.

— Bois, mignon, bois tout ton content. Tu viens pas d’à côté, je me dis.

— Et vous, d’où êtes-vous ? ai-je demandé, tout éclairé de joie. »

.

Dès lors que le metteur en scène veut travailler sur la voix, il est certain que les voix des personnages enchâssées dans un récit lui-même très proche du style oral doivent être rendues sensibles. C’est à partir des phrases de Matriona que j’ai commencé à la voir, pas seulement à l’entendre, et que le récit a commencé à prendre vie — un très beau récit, que nous avons repris ligne à ligne avec une sorte de passion pour comprendre ce qui était décrit : une poussière de détails et de questions à poser à Daredjane Markowicz, la mère d’André, source encyclopédique inépuisable, qui s’est lancée dans des recherches (ou plutôt les a reprises, car elle avait déjà relu et corrigé la traduction en pensant, elle aussi, qu’elle était mauvaise) sur la production de tourbe, les expressions populaires, les chemins de fer et surtout la construction des isbas…

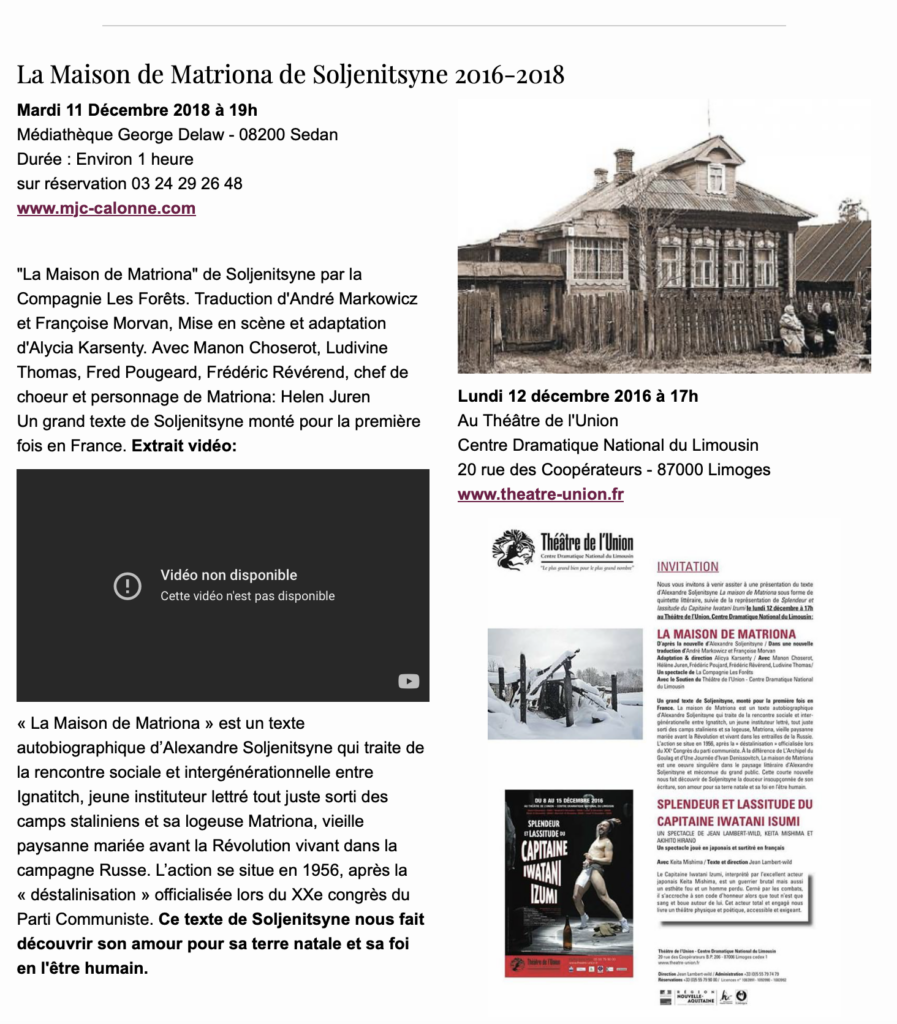

Or, pour finir, alors que nous avions cherché pendant des semaines comment se présentait cette isba qui n’est pas le moindre personnage du récit, nous avons trouvé une photo montrant l’isba de Matriona, plus un portrait de Matriona elle-même.

Et, à ma grande stupeur, en ouvrant un vieux fichier, j’ai découvert que j’avais reproduit, je ne sais quand, une petite photo de ma grand-tante, avec son mari, Iwan Rolland, et mon grand-père, son frère, que je n’ai pas connu et dont c’est, en fait, le seul portrait. Je n’avais aucun souvenir d’avoir même vu cette photo et j’ai eu l’impression d’avoir été amenée, bien contre mon gré dans un premier temps, à traduire La Maison de Matriona pour retrouver ces visages.

.

.

L’isba présentée comme l’isba de Matriona (ce qui est bizarre est que l’aile démolie apparaît sur la photo) a été brûlée en 2010 — et cet incendie criminel dont les auteurs n’ont pas été retrouvés est un peu la suite du récit…

Et voici le portrait de Matriona.

.

.

.

*

*

.

Et, pour finir, le spectacle a eu lieu…

… nous avons demandé à l’éditeur quand notre traduction serait publiée et nous n’avons jamais reçu de réponse.

.

Очень хорошо Вы написали. Мне надо научиться посылать ответы. Спокойной ночи, целую вас обоих. Джани.

Bonjour, puis je vous commander votre traduction de LA MAISON DE MATRIONA.

Je suis une lectrice, très lente, de Dostoievski et maintenant de Soljenistsyne mais uniquement traduit par vous deux et la maman d’André.

Je suis une de vos inconditionnelles.

J’ai trouvé dans une boîte à livre LA MAISON DE MATRIONA traduit par Léon et Andrée Robel.

Mais je souhaite ardemment lire votre traduction.

J’ai également vu un extrait de votre pièce de théâtre.

Merci beaucoup

Bonjour

et merci pour votre message qui nous a fait grand plaisir. Nous voudrions vraiment pouvoir vous donner à lire notre traduction de La Maison de Matriona… Hélas, nous sommes dans l’impossibilité de la publier car l’éditeur propriétaire des droits ne nous les cède pas, après nous avoir pourtant engagé dans cette entreprise en nous les promettant. C’est désolant mais il n’y rien à faire.

Encore merci !

Cordialement