.

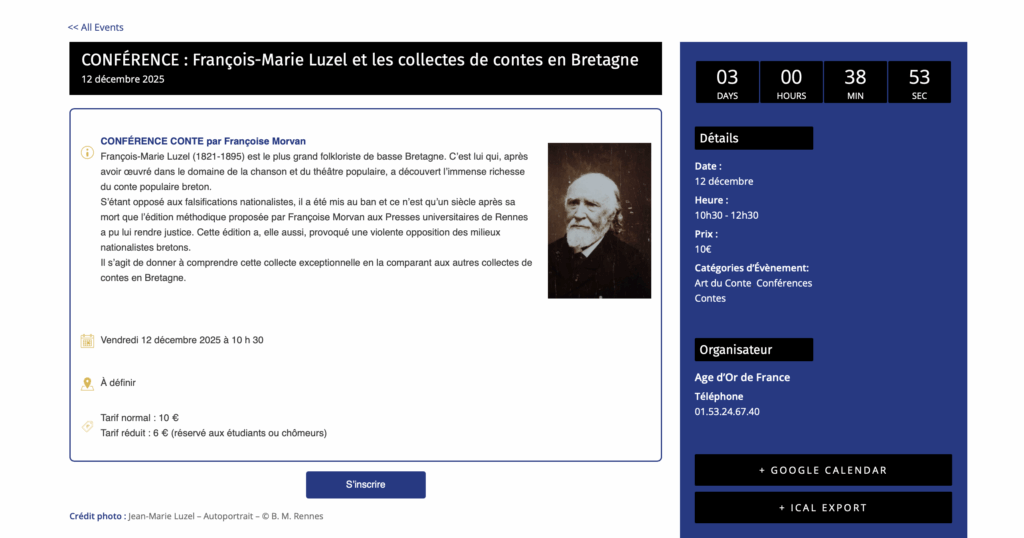

J’ai reçu d’un lecteur ce commentaire (à la suite de l’ hommage à Jean Le Dû qui rappelait son combat pour défendre le breton populaire contre la novlangue surunifiée inventée par les nationalistes et désormais imposée partout).

« Pour illustrer la poursuite de cet alignement linguistique sur une novlangue chimique, j’ai eu la mauvaise surprise de découvrir voici 2 mois que sur le nouveau panneau mis en place par les équipes du département (l’ex DDE), le nom de mon village de naissance était maintenant « Ar Gozh Vourc’h » écrit au-dessous de son nom habituel « le vieux bourg » (sans majuscule). Ceci en plein pays gallo où si j’en crois les travaux de Jean Yves Le Moing le breton fut parlé peut-être jusqu’au 13eme siècle mais pas après. Qui plus est, la place de l’adjectif n’est même pas respectée. C’est irritant – je ne suis pas le seul irrité – mais ce n’est pas très grave depuis que le ridicule ne tue plus.

Irritant cette fois-ci pour mes oreilles, entendre récemment dans un reportage un air de pilé menu que mon père chantait et qu’il m’arrive également de chanter, ceci dans un gallo que je ne comprenais pas. Ma crainte est que la novlangue gagne aussi le gallo et que bientôt l’on reprochera aux derniers gallésants natifs – dont je suis – de chanter comme toujours essentiellement dans la langue savante à savoir le français et de réserver le gallo (j’ose dire le patois) au registre de l’intime comme tout badume qui se respecte. »

© Yannick Mahieux

J’ai trouvé ce commentaire d’autant plus intéressant qu’en passant par le nouveau tronçon de 4 voies menant de Rostrenen à Rennes (la RN 64), j’ai découvert que les toponymes étaient accompagnés par des inventions de l’Office de la langue bretonne, créations ridicules imposées par le département (ou le conseil régional dans ce cas ?) avec la complicité de l’État (lequel refuse décidément de voir que l’opération en cours est précisément celle qu’avait concoctée Breiz Atao : effacer la Bretagne romane pour légitimer l’indépendance d’une pseudo-nation celtique). Plémet vient de devenir « Plezeved », Plumieux « Pluvaeg » et La Trinité-Porhoët « An Drinded-Porc’hoed » (ne pas prononcer comme ça s’écrit). Il va de soi que jamais ces communes n’ont porté ces noms.

Dans le cas du village de mon correspondant, Yannick Mahieux, la traduction du toponyme « Le Vieux Bourg » par « Ar Gozh Vourc’h » n’est pas seulement ridicule mais insultante puisque l’adjectif placé avant le nom est dévalorisant : il ne s’agit pas du « vieux bourg » mais du « bourg pourri », autant dire ce « sale vieux bourg pourri »… On remarque au passage que le nom français est composé en minuscules alors que le nom breton arbore de glorieuses et viriles majuscules.

Yannick Mahieux m’a adressé le PDF de la revue Le Courrier indépendant qui relaie la protestation des habitants. Il y faut du courage…

.

.

En 2005, j’avais décidé d’appuyer la protestation du maire de la commune de Réminiac absurdement rebaptisée « Ruvineg » cependant que Monteneuf devenait « Monteneg » et Guer « Guern Porc’hoed »…

.

.©

Il s’en était suivi une campagne de dénonciation de la part de militants nationalistes, campagne d’une telle violence que le maire en était resté désemparé. Les nationalistes barbouilleurs de panneaux avaient organisé (avec l’UDB) une manifestation de protestation contre le maire et ses complices qui avaient osé porter atteinte à la signalétique en déroulant du ruban adhésif noir sur les toponymes concoctés par l’Office de la langue bretonne. La presse régionale (qui n’avait pas fait état de notre protestation) leur avait accordé les honneurs.

Une association, l’AOSB, avait été créée pour soutenir l’action des courageux élus qui protestaient mais comment se faire entendre dès lors que la falsification du cadastre est organisée par le conseil régional, les conseils départementaux et les municipalités ? En période de pénurie, l’argent afflue pour mettre en œuvre le vieux projet des nationalistes (lesquels n’étaient pas loin de considérer les hauts Bretons comme des sous-hommes et visaient à éradiquer le gallo, ce patois de ploucs, pour le remplacer par la noble langue celte qu’ils fabriquaient (1). En 2011, à la demande d’une revue canadienne de linguistique, j’avais dénoncé cette violence faite aux habitants ; j’ai d’ailleurs mis cet article en ligne en relayant à l’occasion quelques protestations, mais cela n’a servi à rien.

Il y a deux ans, une pétition a été organisée par divers militants qui entendaient protester contre la signalétique bretonne en pays gallo – anomalie qu’ils découvraient apparemment. L’un d’entre eux m’a dit qu’il avait proposé de me demander de signer leur pétition puisque j’avais de longue date souligné le problème. Mais cette suggestion avait été rejetée avec terreur : il fallait rester entre soi et surtout ne pas mentionner mon nom. Leur pétition a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Au nombre des protestataires, des militants dont l’idéologie était en fin de compte aussi nocive que celle des nationalistes inventeurs de toponymes. Le gallo surunifié rejoint le breton surunifié dans le bataillon des idiomes créés par haine de la langue du peuple (un éminent professeur de breton ne m’avait-il pas déclaré qu’on « parlerait enfin un bon breton quand le dernier paysan aurait disparu » ? Telle était aussi somme toute l’opinion de Roparz Hemon).

J’ajouterai que la « défense des langues de Bretagne » promue par les pétitionnaires n’est encore que poudre aux yeux puisque les subventions allouées au gallo ne représentent rien en regard des subventions attribuées breton (10% me disait un militant).

« Le breton sur les panneaux », à en croire l’élu qui défendait le projet de signalétique bretonne en morbihan gallo, « c’est bon pour le tourisme ». L’exotisme à bon compte. Le monde comme si.

Il est heureux de constater qu’il se trouve encore des personnes pour protester…

..

.

(1) En prime, un petit texte de Mordrel, l’un des fondateurs de Breiz Atao.

.