Dans le courant du mois de juillet, je reçois une invitation à participer aux Assises de la traduction organisées en Arles par ATLAS (Association pour la promotion de la traduction littéraire). On m’invite à parler du temps dans les Lais de Marie de France. Ma traduction est parue en 2008 chez Babel-Actes sud, par la suite, j’ai publié les Fables dans la même collection, personne n’a jamais eu l’idée de m’inviter à en parler et, subitement, dix ans après, révélation ?

Mais il m’est précisé qu’en fait, je suis invitée par la traductrice des Lais. La traductrice ? Il y a donc désormais une traductrice officielle ? Eh oui, il s’agit d’une maîtresse de conférences à l’ENS, Nathalie Koble. Elle vient de publier avec une autre médiéviste Lais bretons (XIIe-XIIIe siècles) : Marie de France et ses contemporains aux éditions Champion, et, tiens, quelle coïncidence, les lais de Marie de France sont mis au programme de l’agrégation, justement dans cette traduction.

Oh, souvenirs des œuvres mises au programme de l’agrégation par des universitaires en cheville avec des éditeurs prêts à tout publier, la vente du tirage étant assurée ! Oh, malheureux agrégatifs contraints de suer sang et eau sur l’effroyable œuvre au programme concoctée par quelque Dufournet ! Oh, atroces traductions de textes parfois si magnifiques, extraits du fond des temps pour être ainsi livrés sous forme d’indigeste hachis ! N’ayant pas le temps d’aller à la Sorbonne, je suivais, quand j’en avais le courage, les cours radiodiffusés du professeur Dufournet tout en surveillant l’étude du soir, et la pluie monotone des étymologies tombait comme une berceuse sur les fronts inclinés de mes élèves. Oh, litanies endormantes ! Du moins avais-je trouvé l’usage des cours d’ancien français radiodiffusés : le calme régnait, la nuit tombait, mes élèves, par compassion peut-être, appréciaient cette étrange rumeur soporifique. J’avais vingt ans : je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie.

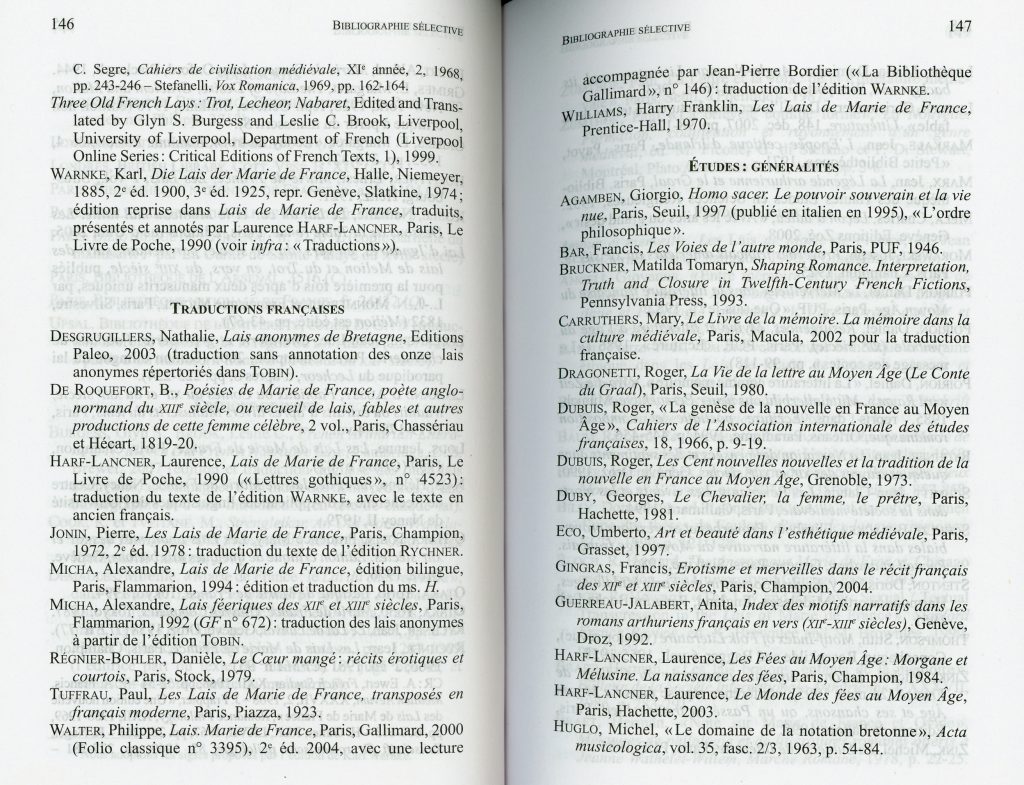

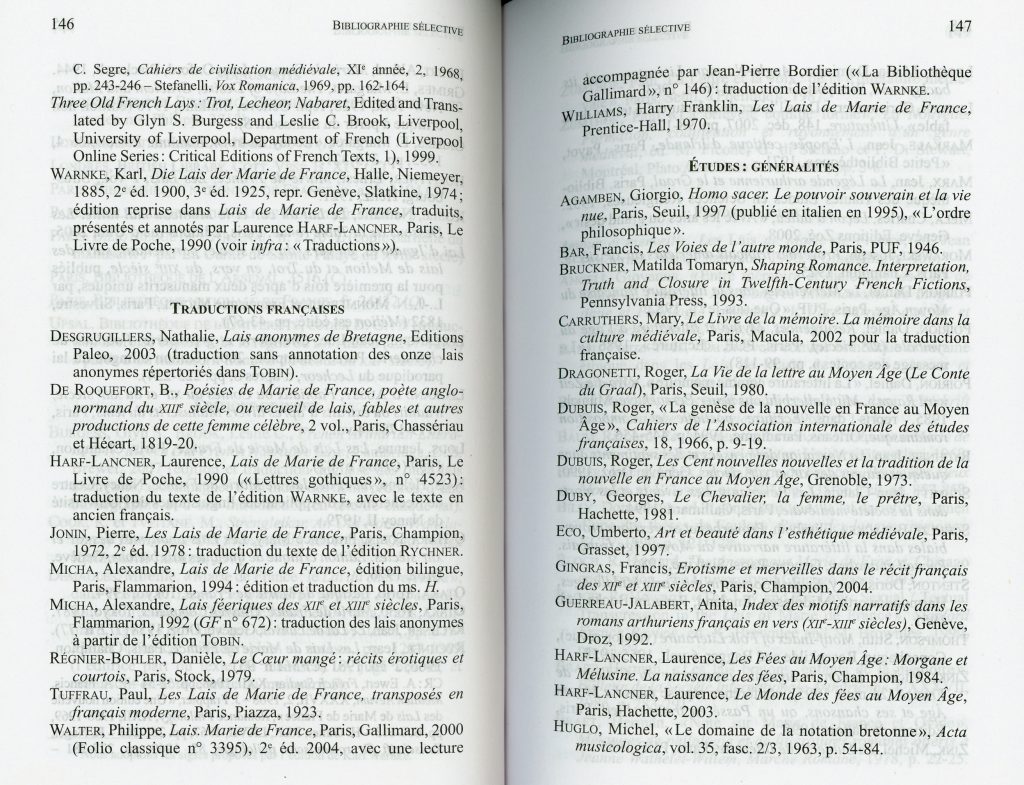

Telles sont les impressions qui m’ont assaillies à recevoir ce courriel. Surprise par cette invitation (car, depuis trente ans qu’ATLAS existe, jamais je n’avais été invitée à évoquer une seule de mes traductions), je me suis procurée l’édition des Lais bretons mise au programme. Par le plus grand des hasards, le livre s’est ouvert à la page de la bibliographie : ces deux éminentes médiévistes dont l’édition était destinée à faire autorité énuméraient toutes les traductions existantes… Eh oui, toutes les traductions, même les plus vieilles, les plus nulles, les plus difficiles à trouver. Toutes sauf la mienne. Absence totale : pas même une référence.

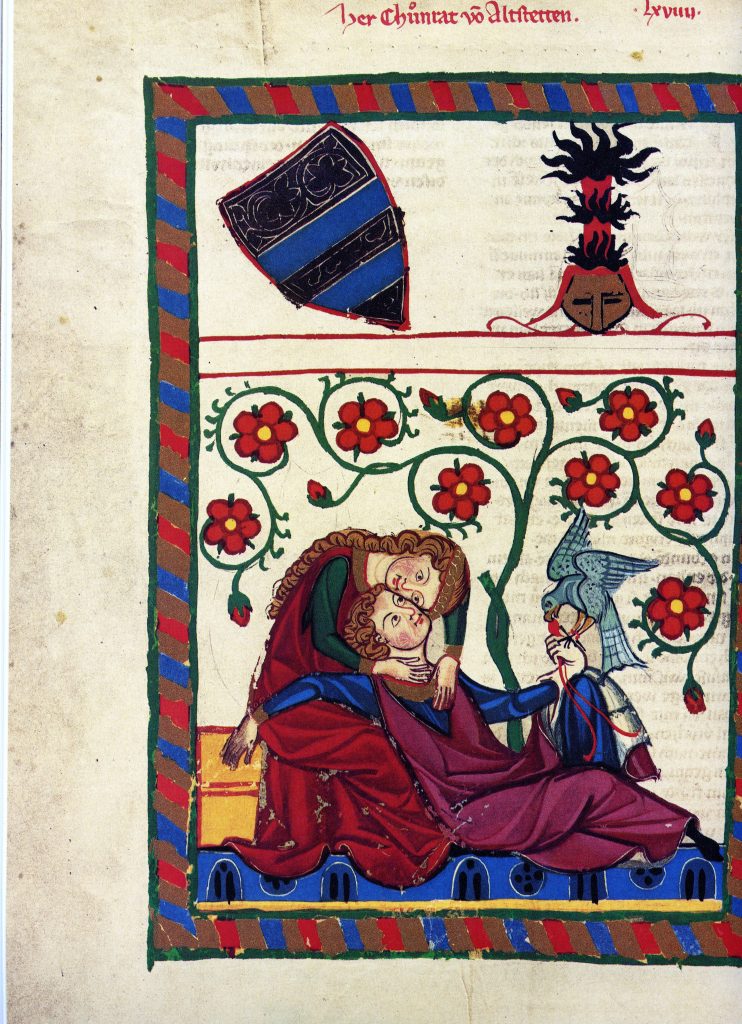

Cette traduction était pourtant d’abord parue chez Librio et s’était massivement vendue ; je l’avais ensuite chez Actes Sud avec les Fables. On ne peut pas dire que ces traductions aient été occultées : on les trouve partout, elles ont été dites à la Comédie française et diffusées sur France-culture à plusieurs reprises ; elles ont même donné lieu à un film d’animation qui a raflé tous les prix possibles. Il s’agissait enfin de la première traduction des Lais et des Fables, respectant la forme de ces poèmes subtils, précis et délicats…

Pour ce qui est de la délicatesse, il fallait repasser. D’abord, parce que ces chères collègues qui m’avaient ainsi oubliée, elles ne se croyaient pas tenues de s’en excuser, non, ni même de me demander si j’accepterais de parler du temps avec elles : on me faisait inviter, c’était déjà beau, et il allait de soi que j’allais accourir toute frétillante recueillir le doux sucre de la consolation. Telles sont les mœurs des universitaires.

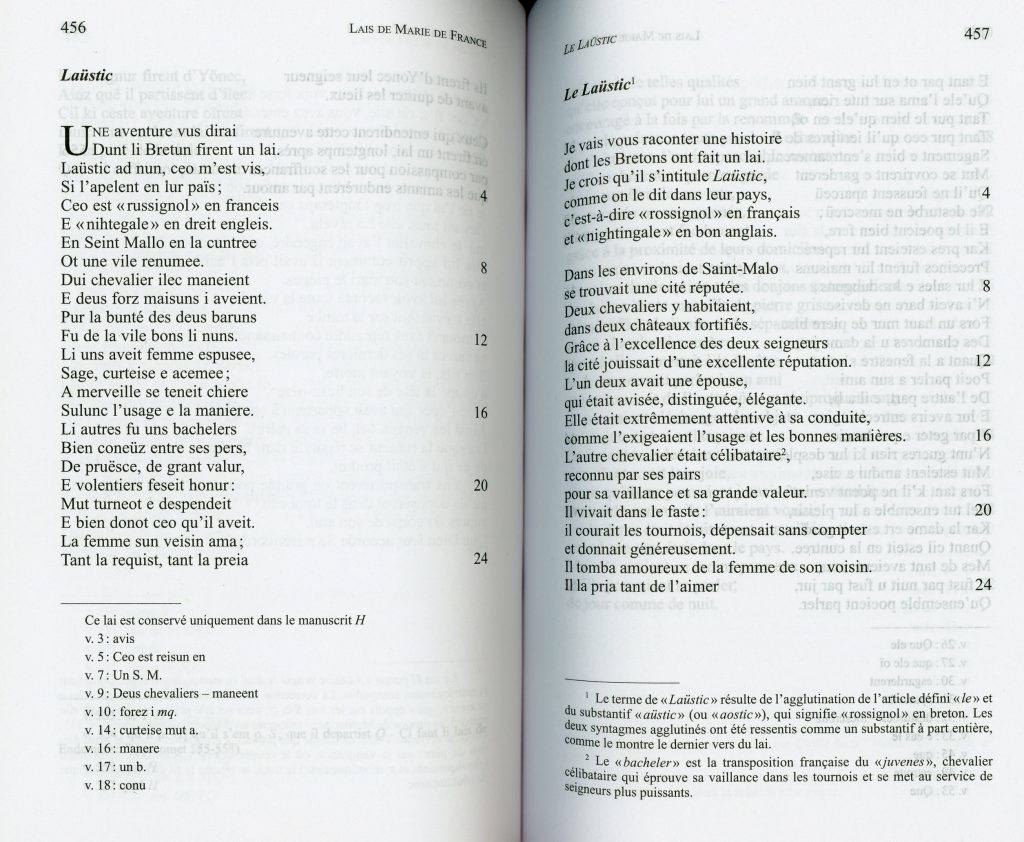

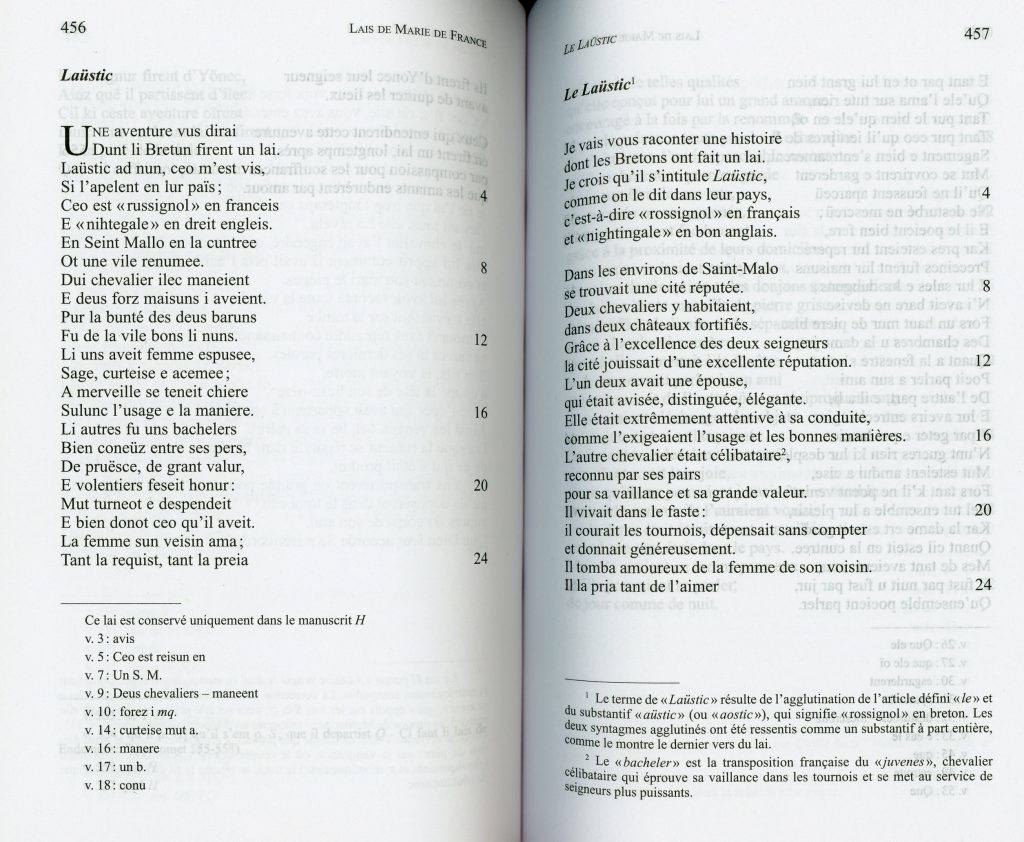

Et ensuite parce que, pour ce qui est de la traduction, la méthode du mot à mot scolaire était (comme de coutume) de mise. Voici ce donne le début du « Lai du rossignol » (comme les lais n’ont pas de titre, il va de soi que le titre « Le laüstic » est non seulement très laid mais absurde puisque Marie explique que le lai s’intitule « laüstic » chez les Bretons mais qu’elle prend soin de le traduire)…

… Voici donc le début du « Lai du rossignol » dans ma traduction :

« Une aventure vous dirai

Dont les Bretons firent un lai

Le “Laüstic”, ce m’est avis,

L’appellent-ils en leur pays,

Soit dit “Rossignol” en français

Et “Nightingale” en bon anglais.

Une ville en pays malouin

Était renommée de fort loin.

Là résidaient deux chevaliers

En des demeures fortifiées.

Et la ville de ces seigneurs

Tirait renom de leur valeur.

La femme épousée du premier,

Sage, courtoise et distinguée,

Savait en toute chose agir

Comme il convient de se conduire.

L’autre, resté célibataire,

Était connu parmi ses pairs

Pour ses prouesses, sa valeur

Et ses largesses de seigneur :

Il donnait tournois, dépensait,

Savait offrir ce qu’il avait.

Or, voilà qu’il s’éprit soudain

De la femme de son voisin. »

.

… Et dans la traduction mise au programme de l’agrégation :

.

« Je vais vous raconter une histoire

dont les Bretons ont fait un lai.

Je crois qu’il s’intitule Laüstic,

comme on le dit dans leur pays,

c’est-à-dire « rossignol » en français

et « nightingale » en bon anglais.

Dans les environs de Saint-Malo

se trouvait une cité réputée.

Deux chevaliers y habitaient,

Dans deux châteaux fortifiés.

Grâce à l’excellence des deux seigneurs

La cité jouissait d’une bonne réputation.

L’un d’eux avait une épouse

Qui était avisée, distinguée, élégante.

Elle était extrêmement attentive à sa conduite,

Comme l’exigeaient l’usage et les bonnes manières.

L’autre chevalier était célibataire,

reconnu par ses pairs

pour sa vaillance et sa grande valeur.

Il vivait dans le faste :

il courait les tournois, dépensait sans compter

et donnait généreusement.

Il tomba amoureux de la femme de son voisin. »

.

Je pensais avoir démontré qu’il était possible de traduire les poèmes médiévaux en respectant la forme sans perdre en précision de sens, tout au contraire, et le cadre strict de l’octosyllabe contraignait à mettre en lumière les motifs, les allusions, les doubles sens, tout ce qui faisait le charme d’un texte exceptionnel.

À quoi bon ? La même méthode fait autorité en France et s’impose par le biais de l’université jusque dans les institutions supposées défendre la traduction littéraire. La forme est jetée aux orties au nom du sacro-saint respect du sens — mais le sens n’est pas du tout mieux respecté, loin de là. Je ne vais pas avoir la cuistrerie de ces traducteurs qui se permettent de juger les travaux des autres mais je suis bien forcée de voir au passage que ces quelques vers comportent des erreurs qui faussent le sens : les deux chevaliers ne vivaient pas dans des châteaux ; Marie insiste bien sur le fait que les maisons étaient mitoyennes, et l’un des plus beaux vers du lai indique :

« N’i aveit bare ni devise

Fors un haut mur de piere bise. »

« Rien qui les coupe ou les divise

Hors un grand mur de pierre bise. »

Imaginerait-on des châteaux mitoyens ? Le mot « maisun » désigne une maison, une demeure, et non un château. D’autre part, il n’est pas dit que la ville jouissait d’une bonne réputation grâce à l’excellence de ces deux seigneurs, mais que leur valeur contribuait à la renommée de la ville, ce qui n’est pas la même chose. Enfin, il n’est pas dit que le chevalier donnait généreusement mais qu’il donnait bien, qu’il savait donner, ce qui suppose générosité mais le sens est beaucoup plus fin. Passons sur l’effacement des mots essentiels : « aventure » et « courtoise » qui sont les mots que j’ai respectés prioritairement et, bien sûr, laissés en place chaque fois qu’ils apparaissaient dans l’ensemble du volume pour que la trame des motifs ne soit pas déconstruite.

Mais de quoi parlons-nous ? La trame, les motifs, le volume ? Allons donc ! Je m’étais efforcée de montrer que le recueil des Lais était construit : mais non, c’est du lai, voilà tout… et ces gracieux chefs d’œuvre que sont les lais de Marie sont donnés comme en vrac sous le label « Lais bretons » avec une demi-douzaine de lais anonymes. Les militants bretons vont pouvoir démarquer cette édition et en faire un produit celtique ; encore un peu et le business arthurien va pouvoir s’en emparer. Adieu, Marie…

Et adieu gracieuses fables traduites de langues pas celtiques : dans tout le volume, pas une seule mention des Fables. Marie est l’auteur de lais bretons. « Le celte fait vendre », disait l’organisateur du Festival interceltique : la fabrique identitaire va pouvoir plus que jamais plonger et replonger dans les limbes celtomaniaques qui ont déjà si souvent enlisé Marie.

Les organisateurs des 34e Assises de la traduction ont-ils seulement ouvert ce volume ? Ils ne se sont pas avisés que la traductrice qu’ils invitaient n’y figurait que comme absence. Ils ne se sont pas avisés non plus qu’il y avait quelque incongruité de la part d’une Association pour la promotion de la traduction littéraire à promouvoir une traduction universitaire dénuée de qualité (comme d’ailleurs de prétention) littéraire.

Marie de France aura eu le triste mérite d’attirer l’attention sur le problème.

Pauvres agrégatifs.

NB : En avril dernier, j’avais rédigé une courte actualité intitulée Marie de France à l’université : elle est plus actuelle que jamais…

Février 2019 : Je reçois le volume de la Pléiade contenant l’édition des Lais : la traduction est d’une nullité absolue. Record pour le coup difficile à battre (mais il est vrai que l’université peut toujours se surpasser). Les lais ne sont d’ailleurs plus donnés pour des poèmes mais pour des « récits » : une fois la poésie radicalement éliminée, reste un fatras d’histoires médiévales à lire en bâillant, à moins de donner dans la celtomanie.