Aussi étrange que cela puisse paraître, je suis l’auteur français le plus controversé du monde, à en croire, du moins, une enquête de Jean Tillinac sur Wikipedia.

Ce qui me vaut ce statut stupéfiant, c’est, bien sûr, Le Monde comme si, essai qui a provoqué la fureur des militants bretons. D’où leur acharnement.

Cet essai fait, lui aussi, l’objet d’un article, remarquablement absurde et peu neutre puisque majoritairement consacré à exposer les accusations des militants (un résumé tendancieux est suivi de longues rubriques « Objections » et « Textes critiques », ce qui donne une idée de l’objectivité du tout) mais qui n’a pas une incidence trop grave sur mon travail.

En revanche, l’article me concernant est réellement nuisible puisque la vérité officielle sur ma personne est désormais supposée détenue par Wikipedia. Je ne peux pas arriver dans une université pour faire une conférence sans trouver les étudiants nantis de cet article, avec, selon les époques, variations sur mon appartenance à l’extrême droite ou au stalinisme, propos détournés, critiques vengeresses et nouvelles accusations, que je découvre souvent au moment où l’article m’est remis.

Il est clair que le but des militants qui s’acharnent sur cet article n’est nullement d’informer les lecteurs sur mes travaux divers, qui ne les intéressent en rien, mais de me discréditer dans toute la mesure du possible.

J’ai fait preuve d’une grande patience, et j’ai assisté avec une immense reconnaissance au travail de certains de mes lecteurs pour combattre pied à pied ces anonymes, engloutissant des heures et des heures dans cette tâche révoltante. Puis, voilà quelques mois, un lecteur informaticien m’a offert ce site, moyen pour moi d’échapper à l’hydre Wikipedia et j’ai cessé de m’intéresser à ce problème.

Cependant, découvrant que la BNF rédige désormais des fiches sur les auteurs en les classant dans des rubriques, souvent aberrantes (c’est mon cas), à partir de notices erronées et en donnant pour finir le lien avec l’article Wikipedia supposé les concerner, j’ai décidé de protester — pas seulement pour moi mais pour les autres auteurs, victimes de cet enfermement dans un système kafkaïen.

Du fait qu’il m’était impossible de rectifier l’article supposé me définir (je venais de constater que des lecteurs inconnus s’étaient livrés à cette tentative en vain au cours des derniers mois), j’ai décidé de me livrer à une expérience :

— mettre sur l’article une phrase de mise en garde à l’intention des lecteurs

— tenter de corriger les informations les plus erronées et les atteintes à la vie privée

— suivre l’expérience en direct sur ce site.

Expérience en cours…

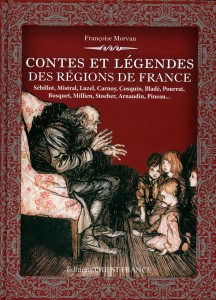

Les Contes et légendes des régions de France viennent de reparaître en version cartonnée, plus belle encore que la première édition qui pourtant était déjà somptueuse avec son pantone argenté (j’ai appris le sens du mot pantone à cette occasion, grâce à la graphiste Laurence Morvan qui a mis au point cette couverture, et je ne manque jamais de l’utiliser comme s’il résumait à lui seul le côté magique de ce travail graphique).

Les Contes et légendes des régions de France viennent de reparaître en version cartonnée, plus belle encore que la première édition qui pourtant était déjà somptueuse avec son pantone argenté (j’ai appris le sens du mot pantone à cette occasion, grâce à la graphiste Laurence Morvan qui a mis au point cette couverture, et je ne manque jamais de l’utiliser comme s’il résumait à lui seul le côté magique de ce travail graphique).